Долгая трудовая и творческая активность. "Неудобность" для власть предержащих и обожание учеников. Судьба, выбивающаяся из привычных рамок… С детства активный общественник - редактор школьной стенгазенты, комсомольский вожак, - он в своё время стал депутатом городского Совета. Оставаясь "неудобным", Юрий Писаренко - и тогда и сейчас - убеждённый патриот, для которого любовь к Родине - не красивые слова, а зов сердца.

Жизнь Юрия Писаренко словно состоит из сплетения незримых нитей, уводящих из прошлого в настоящее и уходящих в будущее. И нет на этих нитях обрывов - настолько цельная он натура, настолько верен себе с детства и до возраста мудрости, который, после общения с Юрием Георгиевичем, не хочется называть старостью. Скорее - время ясности мысли и новых свершений.

- У меня порою случаются мгновенные озарения, - рассказывает мой собеседник. - Иногда что-то важное приходит во сне, остаётся только записать.

- Вероятно, за такими озарениями стоят годы внутренней работы, они же не могут взяться ниоткуда? - уточняю я.

- Безусловно. Кстати, обычно с возрастом мозг перестаёт активно работать, но у меня хорошая наследственность. Мой отец, врач из когорты Дробышева и других корифеев, стоявших у истоков медицины в Магнитке, говорил мне: "У тебя от природы прекрасный потенциал, береги его!"

По волнам памяти

Удивительная это штука - память человеческая. Порою даёт ключик к самым глубинным пластам. Юрий Георгиевич прекрасно помнит, как в 1933-м приехал из украинского Первомайска с родителями. Поначалу их поселили в гостинице ММК на Комсомольской площади, позже получившей название "Азия". Помнит детали интерьера двухкомнатной квартиры в бараке "на посёлке итээров". Жильё, к радости новосёлов, дали с мебелью, довольно-таки разномастной - хлипкий фанерный шкаф, основательный дубовый стол... Стол этот и сейчас стоит в квартире Юрия Писаренко.

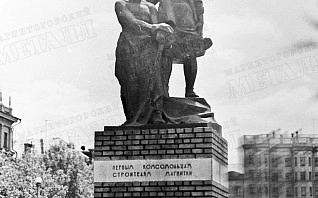

Историю города и страны Юрий Георгиевич знает прекрасно и возмущается популистскими подтасовками фактов. Когда говорят, что Магнитку строили зэки, забывают, что строителей было 200 тысяч, и спецпереселенцев среди них - 20-30 тысяч, а колонистов и того меньше. На грандиозную социалистическую стройку ехали добровольцы, включая интеллигенцию, в числе коей - семья Писаренко. Отец, участник гражданской войны, был хирургом - такие специалисты в юном городе оказались на вес золота. Мама преподавала французский и прекрасно играла на пианино, хотя и не закончила Одесскую консерваторию. Она стала первым наставником сына. Десятилетним мальчишкой Юра, как "народный талант", выступил на школьной олимпиаде и показал такой уровень игры на инструменте, что вскоре к родителям пришла делегация из музыкальной школы с просьбой отдать способного мальчика учиться музыке. Шёл 1940 год.

К слову - родители увлечению сына музыкой не препятствовали. Отец, правда, пытался пробудить в Юре интерес к хирургии, даже брал его на полостные операции. Нервы у будущего светила музыки были крепкие: ни от вида крови, и от запаха палёного мяса при электроприжигании сосудов во время операций он в обморок не падал - но и интереса особо не проявлял. Помыслы мальчика были заняты музыкой.

Воображение рисует этакого оторванного от жизни ребёнка, погружённого в мир искусства, подвергающегося нападкам предпочитающих футбол и драки сверстников. Но Юрий Петрович уверил, что конфронтации между дворовыми сорванцами и юными музыкантами не было. К искусству относились с уважением, которое воспитывалось с младых ногтей. Говоря об отношении советской власти к музыке, Юрий Георгиевич приводит красноречивый факт:

- До распада СССР в области открывалось до десяти музыкальных школ в год, после - ни одной. А в Магнитке первая музыкальная школа появилась как раз перед войной и во время войны успешно работала. Тридцатые и вовсе были временем процветания культуры. В колонии были самодеятельные коллективы, в посёлке спецпереселенцев - свой духовой оркестр. До 1991-го в городе было 48 самодеятельных духовых оркестров - чуть ли не при каждом предприятии. Сейчас их нет…

Во время Великой Отечественной едва начавшаяся в 1940-м история Магнитогорской государственной консерватории, тогда - музыкального училища, едва не оборвалась. В 1941 году оно было закрыто и восстановлено год спустя, в 1942. Шли ожесточённые бои на Курской дуге и под Сталинградом, Магнитка работала на износ, но и в те суровые годы находилось время для музыки.

- Власть не жалела сил и средств на просвещение, - отмечает Юрий Писаренко, один из первых выпускников и преподавателей музучилища.

И рассказывает, что в год "закрытия" училище продолжало работать - полуподпольно. И пусть на курсе было всего 20 человек, зато первых музыкантов стальной столицы СССР ковали настоящие профессионалы, эвакуированные из Ленинграда и других культурных центров страны. Когда же приняли решение вернуть городу музыкальное училище, оно всего-навсего продолжило делать то, что делало, только уже официально. Семён Эйдинов и его соратники фактически спасли музыкальное образование в Магнитогорске. Тогда в городе ещё только создавалась музыкальная среда, но уже была плеяда выдающихся педагогов.

В числе первых "звёздочек" училища был и Юрий Писаренко. Наставником его стал ленинградский профессор Михаил Рензин из школы Леонида Николаева. В 1944-м, ещё студентом, Юрий стал лауреатом на всероссийском конкурсе, тем самым выведя Магнитогорск в лидеры музыкального образования Советского Союза. А в 1955-м впервые в истории училища стал читать курс методики преподавания музыки.

"Тележка с медалями"

Юрий Писаренко создал авторскую систему обучения игре на фортепиано. Список знаковых научных конференций и прочих мероприятий, где выступал с докладами магнитогорский педагог, достаточно внушителен. Забавная деталь: однажды Министерство культуры СССР прислало запрос на публикацию трудов Писаренко, это была высокая честь, а у осчастливленного провинциала руки не дошли отдать текст в набор и отправить: уроки, научно-методические разработки, организаторская деятельность, общественная работа… За громкими званиями и всевозможными регалиями гоняться было просто недосуг. Время находилось для чего угодно - только не для самопиара и целенаправленного построения карьеры. В итоге он, уже в 50-60-е годы преподаватель с громким именем, кандидатскую диссертацию защитил только в 1996 году - и то потому, что было это прежде всего в интересах бывшего Магнитогорского музыкального училища, свежеиспечённого вуза - академии, а затем консерватории. В его "послужном списке" - участие в создании 65-й специализированной школы - учебного заведения нового типа, великое множество научных изысканий, руководство научным обществом МаГК, систематизация истории музыки в Магнитке, в том числе написание энциклопедических статей, создание ассоциации музыкантов-педагогов Магнитогорска. Наконец, стараниями Юрия Писаренко и его учеников ельцинский долгострой на пересечении Труда и Ворошилова превратился в центр эстетического воспитания детей "Камертон" - усилия для этого потребовались поистине титанические. При этом он не обременён званиями вроде почётного гражданина. Так и идёт по жизни налегке, хотя, казалось бы, должен везти за собой тележку с медалями-грамотами и прочими атрибутами признания заслуг.

Для Юрия Писаренко лучшая награда - успехи учеников. Наталья Веремеенко, ректор Магнитогорской государственной консерватории, в их числе. А порою и целые музыкальные династии образуются - например, Андрей Дыльков, проректор МаГК, - сын Светланы Дыльковой, ученицы юбиляра, много лет возглавляющей детскую школу искусств № 6.

Педагогическое кредо

15 октября, в день рождения Юрия Георгиевича, именно в 6-й ДШИ собрались ученики - от сегодняшней молодёжи до музыкантов и педагогов, убелённых сединами и отягощённых званиями. Музыкальные номера в честь юбиляра, цветы, поздравления… И сам именинник - живое опровержение того, что преклонный возраст - время угасания и ухода на покой. Он и поныне генератор творческих идей. По-прежнему держит под рукой альбом и карандаш - его зарисовки поражают стремительностью и точностью. И не оставляет спорта - лыжи в числе любимых занятий на досуге. А очередной авторский курс - "Теория пианизма", который преподают сегодня в МаГК, - создан им совсем недавно, в 2014-м.

Педагогическое кредо Юрий Писаренко формулирует так:

- Есть педагоги, которые делят учеников на бездарей и талантов. У меня нет бездарей. Я приравниваю себя к врачу в обстановке полевого госпиталя, когда возвращать к жизни, спасать надо всех. А педагоги, которые делят учеников на ранги, обслуживают на уровне участкового врача на амбулаторном приёме, выжимают из талантов последний сок, рискуя сломать психику ребёнка. Я же ставлю перед собой задачу - всем ученикам дать основу профессионального общения с инструментом. Делить нужно не учеников, а педагогов - на подёнщиков и патриотов. Педагог, как солдат, должен служить делу и Родине.