НУЖНЫ ЛИ нам в Магнитогорске здания советского социалистического периода? Этот вопрос я задаю многим уже давно и не получаю на него однозначного ответа.

Николаю Васильевичу Гоголю принадлежит мысль о том, что «архитектура – тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания, и когда уже ничто не говорит о погибшем народе». Поэтому вопрос о необходимости сохранить в Магнитке для будущего поколения градостроительную основу и архитектуру определенного периода отечественной истории – далеко не праздный. Тем более, что шедевров мировой архитектуры у нас нет, а каждое новое здание, возведенное на месте старого, хотя бы по утилитарно-техническим качествам больше соответствует современности, чем его исторический предшественник.

И все-таки Магнитка стала легендарным городом России благодаря самоотверженности и энтузиазму не одного поколения тружеников, живших и работавших в ней с 1929 по 1990 год. Компактно разместившаяся у подножия Йима-Тау, лишь впоследствии названной горой Магнитной, в градостроительном отношении она оказалась сформирована идеально. Такая структура города была разработана и обоснована теоретиками архитектуры еще в начале XX столетия и впервые реализована на Южном Урале при строительстве Магнитогорска. Благодаря прекрасно продуманной градостроительной идее, лишь около шести процентов годового количества пылегазовых выбросов в атмосферу крупнейшего в мире металлургического комбината попадает в жилую зону Магнитогорска. И то лишь в те дни, когда ветер дует с востока.

Чем же ценен наш город с архитектурно-градостроительных позиций? Это не просто площадка диаметром около 15 километров, на которой архитекторы расположили металлургический комбинат и различные по назначению здания. Это воплощенная в камне идеологическая, социальная, техническая, экономическая и эстетическая суть социалистической формации, никогда ранее не существовавшей на земном шаре. Архитекторы, принявшие марксистко-ленинскую идеологию, стали разрабатывать совершенно новую пространственную архитектурную среду, в которой должны были осуществляться новые людские взаимоотношения и воспитываться «человек нового мира». В частности, ими были разработаны абсолютно новые типы зданий, функциональность и пространственная среда которых отвечали новому укладу жизни…

Словом, в начале XX века идеологи социализма были готовы к проведению грандиозного социально-экономического эксперимента. Но если по всей России он осуществлялся в условиях существовавшей градостроительной и архитектурной ситуации путем экспроприации уже построенных зданий, их реконструкции и перепланировки и лишь частичного строительства нового, то в Магнитогорске, создававшемся с «нуля», ничто не мешало экспериментировать в «чистом» виде.

На Южном Урале еще бушевала гражданская война, а технические специалисты молодого государства под контролем Совета Народных Комиссаров приступили в 1918 году к реализации ленинской идеи о необходимости размещения «промышленности в России с точки зрения близости сырья и возможности наименьшей потери труда при переходе от обработки сырья ко всем последовательным стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до получения готового продукта». При этом Ленин указывал, в первую очередь, на Урал и Западную Сибирь, проявляя исключительный интерес к Урало-Кузнецкой проблеме. В итоге были выбраны площадки у подножия горы Магнитной и в районе угольных шахт Кузбасса.

Уже в апреле 1918 года ВСНХ предложил Сибирскому обществу инженеров Томска разработать Урало-Кузнецкий проект. Два года спустя представленный профессором Н. В. Гутовским на рассмотрение в Госплан проект был одобрен. В нем присутствовал и будущий Магнитогорский металлургический комбинат мощностью 820 тыс. тонн чугуна в год. Вот оно – начало нашего советского социалистического города!

У Юлиуса Фучика есть высказывание о том, что «повар живет часом, газетчик – днем, сапожник – может быть, годом, но наш архитектор, архитектор-коммунист, должен жить столетиями. Он обязан уже сейчас жить в будущем». И архитекторы того времени не только мечтали о городе будущего, но и делали все, чтобы он состоялся. Одновременно им приходилось бороться с властью и за сохранение существующих ценных для будущего памятников архитектуры. Увы, будучи «детьми искусства», архитекторы не всегда жестко отстаивают свои взгляды. И этим пользовалась власть, зачастую не считаясь с их мнением. Архитектору Барановскому пришлось закрыться в храме Василия Блаженного, чтобы предотвратить разрушение этого шедевра зодчества. Когда об этом доложили Иосифу Сталину, он решил сохранить и памятник, и жизнь академика…

Вспоминаю беседу с секретарем горкома партии о необходимости сохранить историко-архитектурную среду нашего города не только в фотографиях и предметах прошлого, аккуратно расставленных в музейных витринах. Коснулся наш разговор и сохранения комплекса барачной застройки. Здесь, объяснял я, все будет говорить грядущим поколениям о том, как жили их родители. Хранят же австрийцы память о не лучших днях своей истории в Маутхаузене.

Что ответил мне почтенный ортодокс? «Необходимо думать о светлом будущем, – высокопарно заявил он, – и каждый день своими поступками приближать его! А прошлое в нашей стране ужасное… Его нужно забыть и уничтожить все, что напоминает о нем… Ваша архитектура, – продолжил он, – должна помочь отделываться от прошлого, а не напоминать о нем…» А совсем недавно я вновь услышал подобные слова: «Взять бы бульдозер и очистить город от старых зданий, чтобы построить современные и создать новый Магнитогорск!»

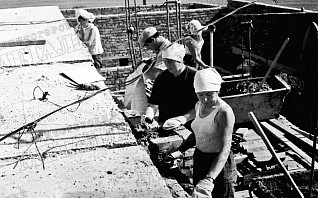

Так в чем же повинна архитектура? Почему вместе с воспоминаниями о прошлом наши люди пытаются ликвидировать и ее? Она что, мешает им жить?.. Чем, скажите, барак 30-х годов был хуже, чем построенные в 60-х экономичные «хрущевки»? Тем лишь, что нужник и водопровод с улицы «внесли» в квартиру, а вместо печного в пятиэтажных домах появилось центральное отопление. Но ведь все это можно было сделать и в бараках, назвав их более современно – «бунгало», Подобные жилища на берегу Банного озера, между прочим, очень ценятся сегодня магнитогорцами. Зато продуманная в свое время планировка бараков – этих одноэтажных зданий, где существовал достаточно просторный коридор для детских игр и встреч жильцов, где были общие комнаты для занятий, кухня-столовая и баня – как нельзя лучше соответствовала идее формирования коллективного (социалистического) образа жизни. Да и размещались бараки вблизи комбината. Не надо было тратить массу времени, чтобы добраться до места работы.

Стратегия социалистической утопии заключалась не только в новом устройстве производства и быта рабочих, но и в выращивании нового, «общественного», человека. И архитектура тоже работала на это. Хотим мы того или нет, но именно она характером строений, их декором, ландшафтом и композиционной организацией пространства постоянно напоминает нам о времени, которое безвозвратно уходит в прошлое. Следующее поколение, сверяя себя с ушедшим временем, естественно, что-то сохраняет, а что-то и не принимает, становясь от этого интеллектуально богаче. Но для этой «сверки» необходимы молчаливые свидетели минувшего…

Мы же в свое время хвалились тем, что уничтожили последний барак, как будто это кардинально улучшило жизнь магнитогорцев. А сегодня нас уже не устраивают экономичные жилые малометражные дома хрущевского периода, и некоторые поговаривают об их сносе. Почему же, строя «новое бытие», мы постоянно разрушаем старое? Почему, в конечном счете, мы так не любим свое прошлое? И как сделать так, чтобы архитектор стал советником главы города, а градостроительный совет при главном архитекторе Магнитогорска был бы не «ширмой», не местом избиения очередного архитектора за допущенные или приписываемые ему просчеты, а профессиональной организацией по обсуждению дальнейшей стратегии развития. Бал здесь должны править профессионалы! И в этом случае решение совета должно считаться окончательным и обжалованию не подлежать! Даже со стороны власти. Хотя власть может все. Ведь оружие архитектора – лишь слово и проекты будущего на бумаге. У власти же есть деньги!..

В 1991 году руководство России решило завершить советский социалистический эксперимент, длившийся 70 лет. В масштабах истории это было лишь мгновением. Но он показал всему человечеству и, прежде всего, будущим поколениям, что утопические идеи могут существовать только на бумаге в виде зарисовок и высказываний авторов. Наяву, даже после уничтожения миллионов инакомыслящих, мешавших осуществлению социального эксперимента, утопия оказалась нежизнеспособной.

Вместе с экономическим спадом в Магнитогорске – городе Великой Утопии, – как и по всей стране, начали множиться антикоммунистические взгляды. Роспуск горкома КПСС и его мощных структур, распад социалистической идеологии привели к градостроительному кризису. Стройная, казалось бы, теория дальнейшего развития города, разработанная в советский период, рухнула в одночасье вместе с утопическими мечтами о братстве и равенстве всех племен и народов…

Но у нас остался наш Магнитогорск – историко-архитектурный бриллиант мирового социального эксперимента, дома и улицы которого наиболее полно вобрали в себя главные идеи построения коммунистического общества. В других городах бывшего Советского Союза можно найти сегодня лишь отдельные элементы этого. И этим определяется «лица не общее выражение» первенца первых пятилеток. Сохранить Магнитку, не дать ей стать обычным постсоветским городом российской провинции – задача не из легких. Проще выбросить бриллиант под видом стекляшки и забыть о нем. Поэтому необходимо определиться, сохраним ли мы город Магнитогорск для грядущих поколений как наглядный пример воплощения историко-архитектурной части марксистско-ленинской научной теории с превращением ряда городских кварталов в музей под открытым небом или продолжим уже начавшуюся бульдозерную атаку на его старые районы и территории. Не мы, так потомки со временем обязательно будут по крупицам восстанавливать страницы былого. И социалистический город, созданный романтиками прошлого на стыке Европы и Азии, окажется им интересен не менее, чем изучаемый ныне Аркаим…

В апреле 2005 года в Москве прошло заседание президиума Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН). На нем был заслушан мой доклад «Сохранение советской социалистической архитектуры в городе Магнитогорске» с демонстрацией слайдов и фотографий города. После продолжительного обсуждения проблемы было вынесено решение о необходимости проработать этот вопрос для включения в федеральную программу проекта сохранения историко-градостроительной и архитектурной основы Магнитогорска периода 1918–1990 годов и о всемерной поддержке этой работы со стороны РААСН.

В нашем городе пока не разрушены, а потому еще могут быть сохранены наиболее яркие и характерные для различных периодов советской истории градостроительные территории. Необходимо лишь определить их и ввести в ранг охраняемых музейных комплексов под открытым небом, решив, наконец, проблему собственности. Если мы не начнем действовать сегодня, через десятилетие Магнитка утратит свою легендарность, превратившись в заурядный город, каких насчитывается ныне в России не дюжина и даже не две…