Организатор форума "Город в фокусе гуманитарного и негуманитарного знания" - лаборатория народной культуры инновационно-технологического центра Института истории, филологии, иностранных языков. Также участвовали кафедры политологии и социологии, культурологии и социально-культурной деятельности.

В работе конференции с докладами выступили учёные из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Челябинска. Приветствуя гостей форума, сопредседатель организационного комитета, первый проректор МГТУ Михаил Чукин и заместитель директора института Илья Колдомасов отметили актуальность тематики конференции, прикладное применение которой может стать толчком для развития моногородов и малых поселений.

- Примечательно, что проблемы мегаполисов обсуждают и учёные, и представители бизнес-сообществ. Это свидетельствует о востребованности гуманитарной науки, - подчеркнул Михаил Чукин.

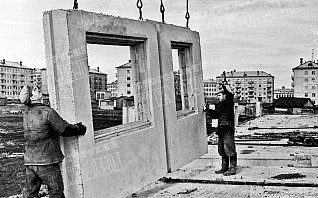

На пленарном заседании обсуждали различные проблемы городских поселений. Руководитель центра геокультурной региональной политики Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. Лихачёва, доктор культурологии Дмитрий Замятин говорил о грамотном использовании мифа территории, способном повлиять на развитие города и привлечь инвестиции. Научный анализ сувенирной продукции, открыток с видами Магнитогорска, в докладе профессора, доктора филологических наук Татьяны Рожковой стал историческим экскурсом в прошлое, отразил трансформацию бренда города: от плакатного образа гиганта металлургии в снимках советских времен до камерных пейзажей в работах фотохудожника Игоря Лагунова. Доктор филологических наук из Екатеринбурга Елена Созина проследила, как древний город Аркаим, возрождение которого так и не стало национальной идеей, становится центром современного эзотерического туризма.

На дискуссионных площадках обсуждали перспективы экономических, культурных, научных и образовательных направлений развития городов Южного Урала.

На секции "Антропология промышленного города: старые проблемы и новые тенденции" говорили о возрождении казачьих поселений, которые имеют все шансы стать одним из множества брендов, повысив туристическую привлекательность региона. Возродить интерес молодежи к родному краю способны новые формы изучения краеведения - игры-квесты.

Научную площадку продуктивно использовали практики, представители бизнес-структур. Начальник производственно-технического отдела ООО "ЧелябСтройКомплект" Синай-Групп Сергей Калугин озвучил идеи локального развития Магнитогорска. Пиар-менеджер отдела маркетинга и рекламы ЗАО "Магинфо" Юлия Сударева, основываясь на опыте осуществления социокультурного проекта "Мы степнинцы", рассказала, как повысить привлекательность сельских территорий. Сотрудники лаборатории народной культуры, проведя научные, архивные изыскания, издали карту-схему казачьих хуторов, которая стала маршрутом для велопробега.

Профессор Дмитрий Замятин, проехав по городским проспектам и побывав на смотровой площадке, поделился впечатлением о Магнитогорске. Город поразил его внутренней энергетикой. Учёный передал своё видение перспектив и Магнитки, и других городов Южного Урала:

- Если у территории нет мифа, она обречена на умирание. Парадокс всех российских городов в том, что при богатейшей истории края они не имеют мифа, способного дать региону второе дыхание. Надо научиться извлекать брендовые образы, использовать имена мировых знаменитостей. Для Уральского региона, например, это ученый-энциклопедист Дмитрий Менделеев, родившийся в Тобольске.

В геокультурном бренде Магнитогорска есть свои мифы: город-сад Маяковского, река Урал. К базовым мифам необходимо добавлять новые, поскольку бренд территории должен меняться. И мощнейшим архетипом способны стать гора Магнитная или, например, Великий шёлковый путь, Аркаим. Челябинцы могли бы использовать такое явление, как падение метеорита. Но с брендом надо активно работать, устраивать акции, провести, допустим, метеоритный фестиваль. Наиболее действенна серия небольших проектов по развитию бренда территорий.

Символика города также требует постоянного пересмотра. Трудно быть оригинальным, продвигая бренд границы между Европой и Азией: на него претендуют многие города региона. Надо развивать промышленную составляющую и формировать новые мифы, заставляя работать символический капитал. Совершенно уникальна смотровая площадка с визуальной презентацией грандиозной панорамы комбината, города, гор, реки. Её реконструкция, техническое и архитектурное обустройство способны создать мощный брендинг Магнитки.

За круглым столом организаторы и руководители секций обсудили работу конференции, назвали идеи, проекты, воплощение которых востребовано временем и обстоятельствами. Профессор Рожкова отметила, что именно так мечтала воплотить научные изыскания лаборатории народной культуры: карта казачьих хуторов, составленная лабораторией, стала маршрутом для велопробега магнитогорских спортсменов. Заведующий кафедрой сервиса и туризма Института истории, филологии, иностранных языков Владимир Чернобровский говорил о реальных проектах, новых туристических маршрутах, основанных на научных разработках учёных.

По мнению участников круглого стола, лаборатория народной культуры, которая проводит масштабные изыскания, публикует материалы экспедиций, сохраняя этнографическую память региона, должна стать этнографическим центром. Он имеет все шансы стать основой гуманитарного развития региона в промышленном центре страны.

Практическая часть конференции продолжилась экскурсией "Горнозаводская цивилизация на Южном Урале". Гости побывали в Белорецке, Узяне, Каге.

(Продолжение следует).