На выставке «День города» (0+) представлено около ста экспонатов, живописующих историю Магнитки с 30-х годов до наших дней. Экспонаты представлены из собрания музея. Совокупность различных видов, жанров и направлений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства создаёт многогранный, ёмкий образ города первых пятилеток.

На открытие прибыл гость из областной столицы – директор государственного исторического музея Южного Урала, председатель челябинского отделения фотохудожников России Владимир Богдановский. Он подарил галерее и гостям выставки прекрасный фотоальбом – каталог работ Международного X фотофеста, проходившего в Магнитогорске в преддверии его 90-летия – 14 июня 2019 года. Лучшие снимки фотографов Южного Урала, Германии, США представили жизнь города в необычных ракурсах. Каталог, в котором 123 работы, достоин отдельного разговора в последующей публикации. Свежий взгляд фотохудожников зафиксировал трудовую, культурную, спортивную жизнь магнитогорцев в необычной интерпретации.

Художественная выставка начинается с ретроспективы – живописных работ времён начала грандиозной стройки. К знаковым творениям, воссоздающим живописную летопись города, можно отнести небольшой по размерам этюд заслуженного художника России Ярослава Титова «Магнитогорск – первенец пятилетки». Художник жил и работал в городе и спустя многие годы создал сюжетную работу, навеянную воспоминаниями о юности. На картоне изображён старый вагончик, приспособленный под станцию, которая была конечной. В голой степи пассажиры, прибывшие на возведение комбината, – красноармеец в будёновке и молодая женщина со стопкой книг. Но главное место в работах первых хроникёров Магнитки занимает индустриальный пейзаж.

– Невероятно популярный жанр на протяжении всей советской эпохи, – рассказывает куратор выставки, старший научный сотрудник Лилия Филатова. – С индустриализацией связывали прочность положения страны в мире, стабильность и процветание. В 30-х годах трубами, искрами огня, симфонией дымов, силуэтами домен – любовались. Приметы индустриального пейзажа были символами нового социалистического времени, залогом мирной, благополучной жизни. В настоящее время этот пейзаж порождает иные ассоциации, связанные с экологическими проблемами не только города, но и планеты.

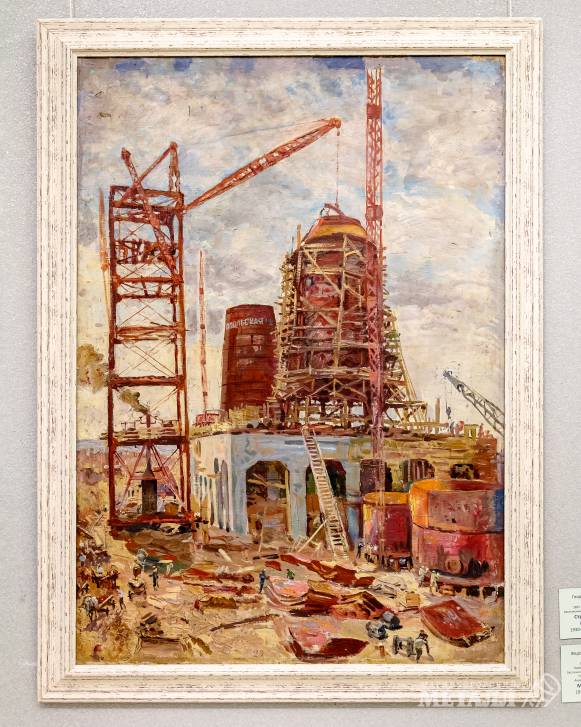

А в годы больших строек первые домны вдохновляли, становились знаковыми объектами промышленной революции, как в работе Сергея Петрова, создание которой относится к 1932 году. Иной пейзаж в работе Георгия Соловьёва «Доменный цех». Панорамное полотно впечатляет множеством строений, труб, живописно раскрашивающих пространство разноцветными дымами.

Георгия Яковлевича заслуженно считают первым художественным летописцем комбината. На Магнитострой он прибыл в 1931 году в составе творческой бригады художников. В первые годы пятилеток в городе работали мастера живописи из Москвы, Ленинграда, но лишь Георгий Соловьёв разделил энтузиазм первостроителей, возводивших металлургический гигант. Молодого художника увлекло царившее на стройке воодушевление, атмосфера созидания, которых не было в столичных городах. На Магнитострое всё бурлило, кипело, стремилось к рекордам, было пронизано великой идеей – в максимально короткий срок дать стране металл. Художник активно включился в процесс создания пролетарской культуры: работал в информбюро Магнитостроя, писал лозунги, плакаты, карикатуры, успевал делать рисунки и линогравюры для газеты «Магнитогорский рабочий», журнала «За Магнитострой литературы».

Выполненные в реалистическом ключе живописные и графические работы напоминают хроникальные кадры, которые передают пульс большой стройки. Первый поезд, первая домна, первая плотина и первая сталь становятся сюжетами полотен Соловьёва. Отображение величественных моментов истории, этапов строительства города и комбината художник считал своим гражданским долгом. Его произведения считают наиболее полной летописью Магнитостроя. Однако работа Соловьёва «Первые палатки» написана по фотоснимкам. Ко времени прибытия творческой бригады художников в Магнитку первые домны уже окружали бараки. Но палаточный город позволяет восстановить картину начала стройки, создав целостную живописную историю возведения комбината. Промышленные пейзажи Соловьёва воспевают индустриальную мощь, а в центре внимания другого живописца Фёдора Модорова – творцы грандиозных сооружений.

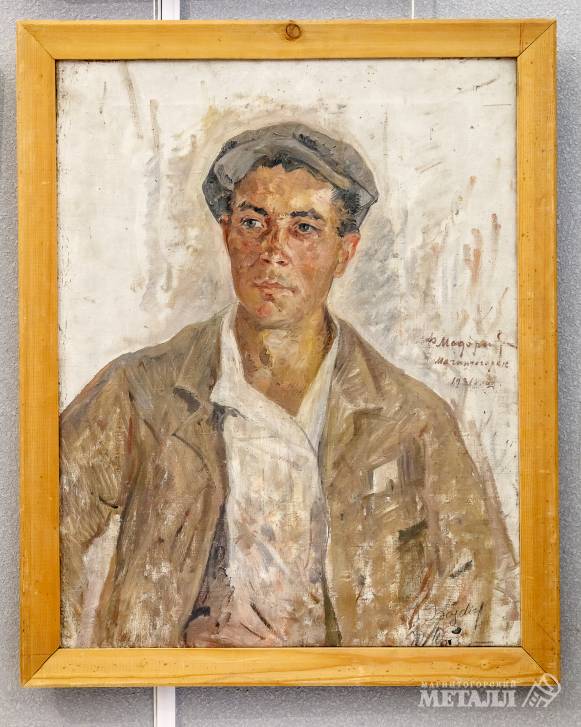

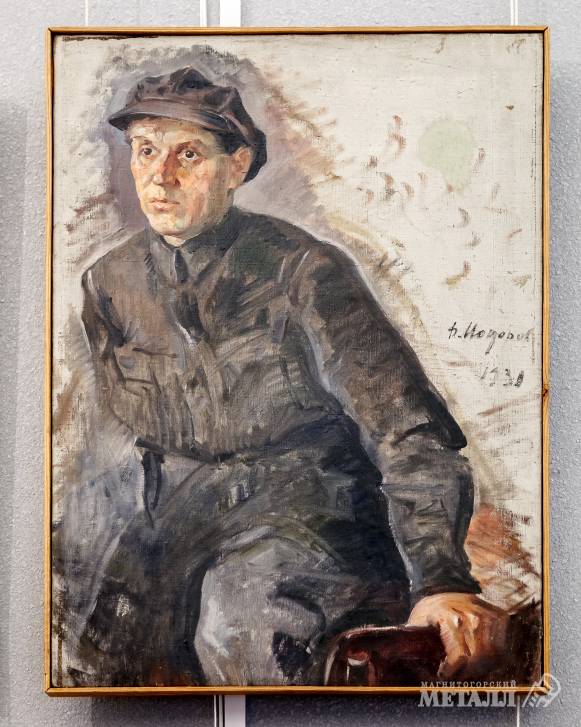

– Об истинных героях своей эпохи повествуют документально достоверные портретные этюды передовых рабочих, написанных в 30-х годах, – продолжает экскурсию Лилия Филатова. – Такими они были – первостроители: люди с простыми загрубелыми лицами, натруженными руками.

Если попытаться определить ценность работ, созданных в 30-е годы, то для них характерны реализм образов и сюжетов, стремление выразить всемирно-исторический пафос созидания. Несмотря на скромность изобразительного языка, произведения расцениваются как бесценные страницы истории Магнитки. Благодаря художественным летописцам той поры есть возможность сквозь призму времени воссоздать начало стройки, проследить её этапы, увидеть лица первостроителей, почувствовать дыхание эпохи.

И хотя сюжетная работа челябинского художника Анатолия Ладнова приурочена к 50-летию города, по стилистике, сюжету она созвучна произведениям первых художников Магнитки. Включив воображение, можно представить, что красноармеец в будёновке с этюда Ярослава Титова органично влился в отряд магнитостроевцев. Анатолий Ладнов стал одним из персонажей сюжета, изобразив себя в образе инженера с теодолитом, тем самым выразив восхищение трудовым подвигом первостроителей.

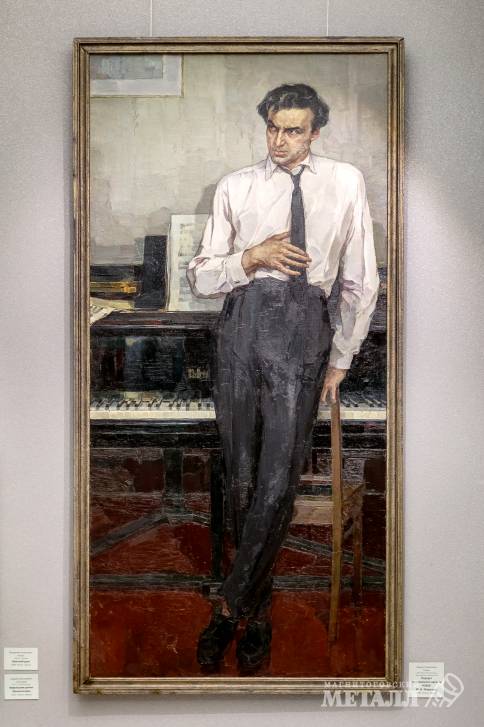

Портреты сталеваров, инженеров, выполненные по канонам соцреализма, объясняют феномен реализации утопической идеи создания страны социального равенства – художественные образы воплощают мощь, силу, красоту реальных людей, как в работах Фёдора Разина.

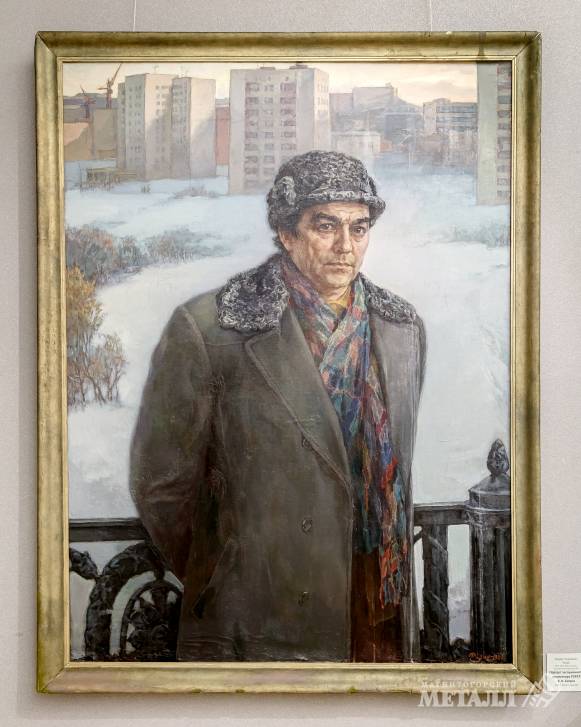

– После ухода Георгия Соловьёва из жизни эстафету летописца Магнитки продолжил Фёдор Разин, – подчёркивает Лилия Филатова. – На его полотнах иной типаж пролетариев. Если портрет рабочего Н. Котельникова соотносится с образами ударников производства 30-годов, то образ горнового ММК необычен: это рабочий с лицом аристократа. Серебряный отсвет шлема напоминает рыцарское забрало. В своё время художник вспоминал, что интеллигентное лицо простого рабочего побудило к созданию портрета. Работы Разина отличались поразительным сходством с персонажами, героями. Однажды узнала человека, живописный портрет которого входил в одну из экспозиций. Полную идентичность с персонажем отличает и портрет театрального актёра Юрия Морозова, выполненного в стилистике академической школы живописи, которая прослеживается и в цветовой гамме: колорит полотна изысканный, холодный.

Фотография, сохранившаяся в архиве почётного работника высшего профессионального образования Эллы Комиссаровой, документально подтверждает редкий талант портретиста. На снимке художник вместе с героем полотна – заслуженным архитектором РСФСР Вилем Богуном. Фоном стал портрет архитектора. Реализм, который можно сравнить разве что с фотографией. Портрет Виля Богуна входит в экспозицию, продолжая череду знаменитых людей Магнитки, среди которых и руководители комбината, и сталевар Болдарев, и простой водитель грузовика Анатолий Заборский. Подростком он был угнан в Германию, прошёл концлагеря и после освобождения, как и многие советские граждане, был сослан на Магнистрой.

Городские пейзажи Андрея Григорьева, Эдуарда Медера, Александра Величко, несмотря на узнаваемость улиц и парков, передают лирический облик города. Правда, отдельные графические листы Александра Величко идеализируют среду, предлагая взглянуть на знакомые уголки города в ином ракурсе.

Нельзя не отметить жанровой однобокости работ современных авторов. Художники первой волны, живописцы эпохи соцреализма, отдавая предпочтение промышленному пейзажу, не забывали о людях труда, искусства, создав галерею замечательных портретов. В приоритете нынешней жанровой палитры – разновидовые пейзажи. Уповаем на то, что тематическая заданность экспозиции не позволила продемонстрировать всё богатство современной портретной живописи магнитогорских мастеров.

Завершающим аккордом экспозиции стал масштабный гобелен Валентины Дмитриевой «Память прожитых лет». Героика и пафос советского времени представлены в знаковых образах: красноармейца, космонавта, металлурга. Хрупкая девочка – символ будущего. Изменение политического курса страны не должно умалять трудовых, ратных и культурных достижений прежних и современных поколений, художественная летопись которых ярко представлена в новой экспозиции картинной галереи.