Полная реабилитация

В сентябре 1957 года я стал кузнецом в кустопрокатном цехе Магнитогорского металлургического комбината, куда был направлен после окончания воронежского училища.

В то время жизнь на Магнитке была богата литературными событиями: по радио читал рассказы Николай Воронов, в "Магнитогорском металле" печаталась "Тайна алмаза" Константина Нефедьева, а в "Магнитогорском рабочем" - стихи Нэмира Голланда и Юрия Петрова. Много слышал я и о Борисе Ручьеве. Мой напарник, старый кузнец Федор Гладков, рассказывал: "Был на стройке молодой бетонщик. Фамилия его Кривощеков, а стихи он печатал под фамилией Ручьев. Его сам Горький отмечал. Вот только не знаю, где он сейчас, не слышал давно его…"

В библиотеке стихов Ручьева не оказалось. Пожилая женщина сказала, что были когда-то две книжки его стихов, но их давно приказали "изъять", а вообще-то она и в 30-е годы лично знала Борю Ручьева: "В 1937 году на него пришел донос в органы. Говорят, что его написал друг, с которым они любили одну девушку. Тогда Ручьева и "взяли"…

Скоро я поступил на филологический факультет пединститута, где вновь услышал о поэте, который недавно вернулся с Колымы. Ему в руки дали предписание: в 24 часа покинуть город. Он стал искать бывших друзей, чтобы провести сутки в городе, который строил и любил. Нашел одного приятеля, но тот его и в квартиру-то не пустил.

Потом он работал в совхозе бухгалтером. А через год случилась полная реабилитация. Затем публикация старых стихов, гонорары, слава… Он вернулся в Магнитку, где ему сразу предоставили отдельную квартиру.

Двадцать лет Колымы он был на "на общих". Едва избежал ампутации ноги. И вот - полная реабилитация. Первое стихотворение после лагеря опубликовал журнал "Москва", которому он потом и отдавал все, что удавалось написать. Хотя Ручьева просили "дать что-нибудь" многие главные редакторы столичных журналов. Так и "Любаву" он опубликовал сначала в "Магнитогорском рабочем", "Челябинском рабочем", а потом - в "Москве". Поэт как бы торопился занять потерянную нишу, охотно откликался на просьбы поехать в столицу провести семинары, выступить. И при этом - он сам мне об этом говорил - чувствовал себя там плохо, слишком многое его возмущало.

Бывал Ручьев и на тогдашних тусовках. Как-то на квартире поэта Цыбина он подрался с Евтушенко, на которого написал пародию. Потом Ручьев клятвенно заверял, что больше никогда не поедет "ни на какие семинары", но получал другие предложения и - снова в дорогу…

Рабкоровские уроки

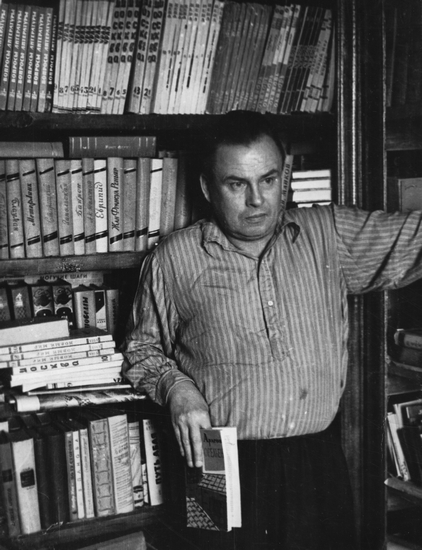

Мой товарищ по курсу, Жора Теппомес, учился по вечерам в школе рабкоров при "Магнитогорском рабочем". Однажды после лекций в институте туда пришел и я. Редакция располагалась неподалеку от института, в жилом доме. Коридор, несколько кабинетов по обе его стороны, в торце - большая комната, уставленная скамейками. Тут и учились рабкоры. Народу в тот раз собралось много, но занятия почему-то долго не начинались. Но вот появилась молодая женщина, а за ней шел, опираясь на палку, плотный среднего роста человек с округлым, почти без морщин, лицом и мягкими, гладко причесанными над высоким лбом волосами. Он все время покашливал. Казалось, он никак не мог избавиться от чего-то, что беспокоило его. Журналист, который должен был вести занятия, не пришел. Вместо него "позаниматься" с рабкорами согласился Борис Александрович. Он смущенно улыбнулся и начал, покашливая, говорить о газетных жанрах. Слов я его не запомнил, чувствовал только, что он говорит как бы не от себя, а от лица того, кого заменял…

Скоро я узнал, что при "Магнитогорском рабочем" создано литобъединение и стал его посещать. На заседания почти всегда приходил Ручьев. Он сидел, подавшись вперед, опираясь на палку. Выступал в конце обсуждения, говорил, что плохо воспринимает стихи на слух и что некоторые строчки ему понравились. И тут же их цитировал. В заключение заявлял: мол, прошу такого-то прийти на квартиру, чтобы поговорить подробнее, адрес можно получить в редакции.

Свой адрес он никогда не называл вслух, и это понятно - желающих к нему попасть было много. Его часто отвлекали по пустякам, а он хотел видеть только тех, кто имел способности. Помню, приехала в Магнитку бригада столичных литераторов - поэтесса Терещенко, критик Стариков и кто-то еще. В пединституте состоялась встреча со студентами. Вместе с москвичами пришли Ручьев и Воронов. Ручьев держался сначала скованно, часто вытирал платком лоб. Терещенко читала стихи, а Стариков говорил о магнитогорских писателях и поэтах. Особо выделил Ручьева. Затем поднялся сам поэт и, волнуясь, спросил: "Что же нам почитать?" Студенты закричали: "Проводы Валентины"! "Песню о брезентовой палатке"! И Ручьев начал читать. Лицо его помолодело, голос окреп. Он почти не кашлял. Особенно хорошо декламировал "Проводы Валентины": "Вдоль березовой долины, / Под прикрытием зари, / Дует ветер с Украины / Паровозу в фонари…" Читая, Ручьев гордо поглядывал на москвичей. Видно, что-то такое хотелось им доказать. И доказал: он чувствовал за собой поддержку и ободрение аудитории.

"В моей душе нет обиды"

Я выбрал темой курсовой работы - "Рабочий класс в поэзии Ручьева" и понял: он ничего не "отражает" и "не вскрывает". В его стихах сталевар и бетонщик - узнают себя, свое место в жизни, видят красоту и величие сделанного и пережитого. Теперь оставалось отыскать лишь литературные истоки поэта. Некоторые критики отмечали, будто "Ручьев идет, минуя Маяковского", что на его творчество "оказали влияние лишь Некрасов, Исаковский и Твардовский". Решил обратиться за помощью к самому поэту. В конце заседания литобъединения подошел к нему и, смущаясь, попросил ответить на волнующие меня вопросы. "Студент? - спросил Борис Александрович. - С филологического? Здесь я тебя часто вижу. Что пишешь?" В голосе и на лице поэта были живой интерес, доброжелательность и участие. Я осмелел и довольно внятно спросил, "прошел" ли он в своем творчестве "мимо Маяковского" или нет? Ручьев ответил: "Маяковский так высок и огромен, что "пройти мимо" него невозможно. Я писать хочу не так, а по-своему". Заговорили о модных тогда поэтах. Ручьев сказал, что любит поэзию Ахматовой, а стихи Пастернака, Евтушенко и Вознесенского - ему не по душе…

Позже несколько раз говорил я с Ручьевым о его позиции - это слово он часто повторял. "Со мной произошла ошибка. В целом все делалось правильно: не было бы дисциплины и порядка, ни Магнитки, ни Комсомольска-на-Амуре, Днепрогэса не построили бы. В моей душе нет обиды. Только когда началась война и я попросился на фронт, мне сказали: "В плен стремишься, фашист?" Это было обидно… Все делалось правильно. А судьба отдельного человека - это вторично".

Думаю, что в такой позиции - трагическая ошибка поэта Ручьева. Он поставил перед собой задачу служить не правде, а… партии. Уверовал, что именно партия и есть правда. Партийные боссы подталкивали поэта к тому, чтобы он был "певцом Магнитки", "романтиком". И он, изредка оступаясь, старался быть "вечным комсомольцем".

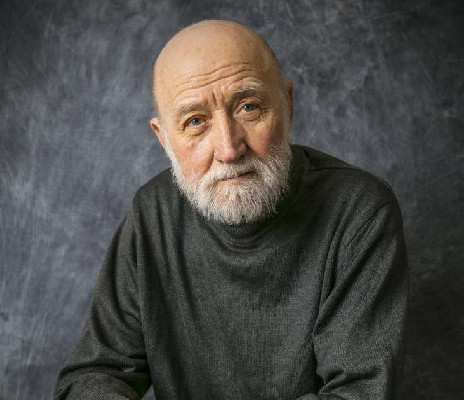

В последний раз я видел Ручьева во время встречи первых строителей Магнитогорска. Борис Александрович готовился к ней, ждал. Его фамилию включили в списки президиума.

Программа встречи была более чем насыщенной - доклады, экскурсии, мероприятия. Многие ветераны, не выдерживая беготни и официальщины, стали собираться в буфетах. В центре таких встреч обычно был Ручьев. Организаторам тут же доложили, что поэт чаще бывает в буфете, чем на мероприятиях. На очередном официальном заседании его фамилию вычеркнули из состава президиума, но предупредить Ручьева об этом не удосужились.

К началу заседания он опоздал, сразу прошел в президиум и сел на свободный стул. Какой-то человек в сером костюме тут же подскочил и что-то шепнул ему на ухо. Говорят, якобы позвал его к телефону. Ручьев поднялся и ушел за кулисы. Больше в президиуме он не появился. Поэт прошел к телефону, увидел, что трубка не снята, хотел вернуться. Но человек в сером загородил дорогу. Ручьев все понял и ушел. В буфете его окружили, стали успокаивать…

Случай на банкете

Вечером в одной из комнат Дворца культуры металлургов состоялся банкет. Нас с редактором областной "молодежки" Леонидом Вяловым тоже пригласили. Среди "тостирующих" - тогдашний секретарь Челябинского обкома партии Евгений Тяжельников, первый секретарь обкома ВЛКСМ Виктор Поляничко, первый секретарь Магнитогорского горкома партии Валентин Дмитриев и много других чиновников.

Так вот, только Дмитриев поднял первый тост, как в коридоре раздались тяжелые шаги и стук палки. Все догадались, кто идет, и замерли. Ручьев резко открыл дверь и пошел между рядами столов, выставив, как штык, перед собой палку. Она в ритм шагов, толчками поворачивалась то влево, то вправо. Стало ясно, разгневанный поэт сейчас пустит ее в ход. Палку он наставил в лоб Дмитриеву и медленно, четко сказал: "Вы - некрасиво поступаете! Я сообщу об этом Брежневу!" Развернулся и пошел к выходу. Несколько минут в банкетном зале стояла тишина. Потом Дмитриев, переглянувшись с Тяжельниковым, спокойно, будто ничего не случилось, продолжил тост.

После банкета, как я позже узнал, Дмитриев и Тяжельников обсудили ситуацию.

- Что мне делать, Евгений Михайлович? - спросил Дмитриев.

Умный и дипломатичный Тяжельников ответил так:

- Видишь ли, Дмитриевых в стране много, а Ручьев - один. Скорее всего, Леонид Ильич поддержит не тебя, а Ручьева. Надо тебе как-то "снять" конфликт, пока не знает генеральный, надо помириться с этим стихоплетом.

- Я тоже так думаю, - согласился Дмитриев. - Завтра утром пошлю к нему человека.

Поутру к Ручьеву прибыл посыльный.

- Товарищ Дмитриев предлагает вам, Борис Александрович, забыть о вчерашнем инциденте. Будто ничего не было. Товарищ Дмитриев уже забыл.

- А я никогда не забуду, - ответил Ручьев. - Но передай шефу: Брежневу ничего сообщать не буду.

На том и порешили. Поэту вскоре присудили премию имени Горького. А Дмитриев через год стал секретарем Челябинского обкома партии…

О смерти Бориса Александровича Ручьева я прочитал в газете "Правда". Вернувшись на родину, в Воронежскую область, все искал и читал его новые стихи, книги. Ждал, что он развернется в полную мощь. И вот - некролог в "Правде".

В цикле "Красное солнышко" одно из стихотворений Ручьева начиналось словами: "Боюсь я, что поздно свобода придет…" Пророческими оказались слова.