Говорить о Владиславе Николаевиче Аристове и легко и не просто. Дело в том, что человек он очень коммуникабельный, легко идущий на контакт с любым, будь то человек искусства, или работник-мигрант, или младенец, только-только начинающий познавать этот мир. Но сегодня мы будем говорить об Аристове – авторе.

Дело в том, что все мы привыкли воспринимать его как художника, прозаика, мыслителя и философа со своим особым мировоззрением. А между тем, Владислав Аристов начинал свои первые шаги в литературе с поэзии. Как он сам говорит – со стихослогания, в далёкие шестидесятые годы прошлого века, когда ваш покорный слуга только появился на свет. Возникает естественный вопрос – почему не было публикаций? Всё просто – страна была другая. В СССР всё было регламентировано: пекарь – печёт, писатель – пишет. Поэтому самодеятельным провидцам из «провинции» было нелегко издать свою книгу или попасть на полосу в литературном журнале. Выручали только местные газеты.

Поэт Аристов тогда «не укладывался» в общепринятую парадигму стихосложения, поскольку мог спокойно «выйти» из рифмованного слога в прозаический и, скатившись с него вновь воспарить в поэтической строфе. Что ж, пусть это станет авторской узнаваемостью. Меня же, поэзия Аристова привлекает свежестью и изобразительностью образов в своих произведениях и пространственной наполненностью, а порой и обнажающим откровением.

Поэтому, после долгих споров и раздумий, нами было принято решение издать избранное из рукописных томов «общих тетрадей». Так в 2022 году появилась первая поэтическая ласточка – «Стихослогания» (12+), в 2023 – проза «Выбор судьбы» (12+), а в текущем ещё две – «Три света» (стихи) (12+) и «Равновесие» (отрывки из поэм) (12+). В настоящее время автор заканчивает работу над новой книгой прозы.

Виктор Калугин,

поэт, член Союза писателей России

Справка «ММ»

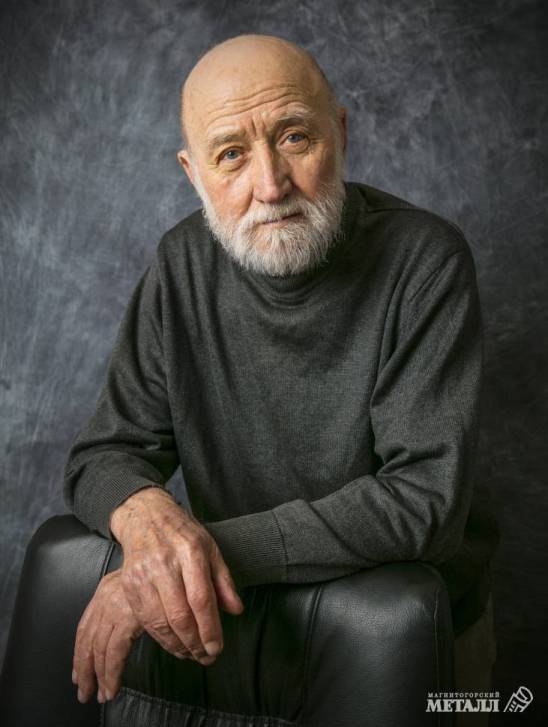

Владислав Николаевич Аристов (родился 5 ноября 1937 года) – художник, прозаик, журналист, путешественник. Заслуженный работник культуры РСФСР. Живёт в Магнитогорске.

В 1960 году окончил Челябинский политехнический институт, ныне – Южно-Уральский государственный университет. В 1960–2000 годах работал инженером-электриком на ММК.

В 1970 его иллюстрации к поэме «Измаил-бей» (12+) приобретены Государственным музеем М. Ю. Лермонтова в Тарханах. В 1981 удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР», в 1989 – диплома «Золотое перо» газеты «Магнитогорский рабочий» (16+). В середине 1990-х вёл литературоведческую рубрику «Беседы с книгами» в газете «Магнитогорский металл» (16+).

В 1997 году вышла первая книга Владислава Аристова «Послушник» (16+). Всего же у Владислава Николаевича опубликовано более 20 книг, буклет и каталог графических работ.

В 1999–2000 годах Владислав Аристов работал ведущим инженером на строительстве Свято-Вознесенского собора в Магнитогорске.

Особое место в творчестве Аристова занимают горы. Программно-ключевыми путешествиями он называет поездки в Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Дагестан, Чечню, Хевсуретию, которые нашли отражение в его стихах, прозе и графических работах.

Из книги «Три света»

Двенадцатый

Помню, это было часто:

школа, выселки, кладбище

и двенадцатый участок

весь в полыни и пылищи.

Что ты помнишь, век железный?

Мне двенадцать, всюду детство,

жил и ждал с улыбкой Креза

с бранным скрапом по соседству.

Не беда, война погасла,

жизнь и смерть шкворчат отныне,

как подсолнечное масло

в сковородковой пустыне.

Помню, ящерки и камни

и октябрь рыжий, тёплый:

солнце, луч, просунув в ставни,

моет свежим светом стёкла.

Помню, полдень, дух акаций

в окна класса заплывает;

мне ещё всего двенадцать,

и стихи не сочиняю…

Я ещё на кромке среза,

где живое в стыке с мёртвым,

там, где жидкое железо

с шлаком движется в аорты…

Где, как признанная каста,

на окраине дыханья

спит двенадцатый участок.

Время плыло за стихами…

Зимнее море

Море глотает камни

и мёртвых планет отражения,

нам демонстрирует море

астрономический аппетит,

брызги от щедрости, что ли,

падают детям в ладони,

падают городу в ноги,

море смеётся с детьми.

Доброе море и дети…

и волны лунноленивы,

звезда упала на камни:

брызги – холодные слёзы

гаснут в глазах вселенной,

а дети играют с морем,

дети смеются, и город

слушает смех и прибой.

***

Там где светилась река

теперь ночь.

Там где журчала жизнь

теперь отвалы,

приютившие скитальцев тьмы.

Там где летела птица

теперь выдуманная жизнь звёзд

и привычная вечность.

Музы ветра

По краю провалов, сквозь буреломы,

лаская лохмотья гонимых туч,

ветер, смеясь, выдыхает канцоны,

к ним подбирая басовый ключ.

Не восторгаюсь ветреной нотой,

предпочитаю старинный минор,

и ветер повеял ольховою хотой

и серенадою древних гор;

слов толкование, песенный вереск,

взвыла поветрием чья-то душа,

мне, изливая смуту и ересь,

пением, каясь, им же – греша…

Прорыв

Эксперимент природы: ожила жара,

толщи воды прут, лопнули плотины,

энергия апрельской половины

неудержима, и вешняя дыра

образовалась в тающем покое.

Бунтует мерзлота напористо и зло

коварная весна: уже погибло двое:

лёд треснул как усталое стекло…

Моё стекло светло и безмятежно,

взираю сверху на амбиции весны,

что гибельно сокрыто дымкой снежной

и беспричинно, как полуденные сны.

Из книги «Из книги «Выбор судьбы»

В ноябре на Куркаке

Вначале чёрная вода и гуси белые, и взгляд висит над высотой, над сплюснутым пространством… Так можно потянуть тонкий нерв стихослогания, но он оборвался, когда сплющенную высоту переехал тяжело груженный состав и удавом вполз в Муракаевское ущелье; но я в эти минуты входил в облачность, в белую мглу, и в ней обретённая высота растворилась, размазалась, и только крутой подъём подтверждал, что я иду вверх, к вершине.

Но восприятие массивности горы и её километровой высоты исчезало; крохотный видимый мирок перемещался вместе со мной, заполняясь одним и тем же – влажными камнями и жухлой, слипшейся травой; и я брёл в этом мирке и по нему осторожно и настороженно, и, не успев испугаться, обрадовался, когда откуда-то сбоку мелькнула в густом тумане и тут же оказалась у ног моих крупная чёрная собака – молодой жизнерадостный пёс; он доверчиво тянул ко мне свою морду, хрипло поскуливал и молотил хвостом по туману, он весь сиял собачьей радостью и явно предлагал составить мне компанию.

Ну, конечно, пойдём, Черныш, вместе мы «сделаем» эту совсем не маленькую горку, сокрывшуюся в летаргических облаках. Вперёд и вверх, Черныш! Пёс исчезает в тумане и тут же выскакивает из него обратно, задорно приветствует меня и приглашает: де, поторопись, там что-то интересное; и я тянусь за ним. И, действительно, в холодном однообразии тягуна начинают всплывать из тумана спрутообразные остовы древних лиственниц и собороподобные сосны, и вскоре за ними разворачивается лесной хорал, берёзово-осиновый ритм, стройный и лёгкий – лес, сбросивший листву; но он всё ещё заполнен белой мглой и оттого кажется незнакомым и недоступным.

И пёс настораживается. Вот он замер на мгновение, но затем резко бросается вперёд, и я слышу, как там, где он исчез в тумане, с глухим шумом взлетает что-то тяжёлое и несуетное – явно глухарь; и я спешу вслед за псом, вот и он, возбуждённый, но сдержанный, не лает, подрагивает ушами, поскуливает и смотрит на деревья, в гущу тумана, туда улетела птица. И я представляю этот странный полёт в плотной белой мгле, не полёт, а скорее заплыв в белом океане, затопившем горную страну; и я не без холодящего трепета представляю своё зависание над слепой, но дышащей белой бездной, на дне которой едва слышно голосит невидимая деревня, и, словно полусонный овод, жужжит на поле невидимый трактор, наверное, вывозит солому…

Нет ни трактора, ни деревни, все звуки присвоены белой мглой, и пёс слушает их, сунув голову в туман, и когда до него доносится слабый собачий взбрех, пёс перебирает лапами, переживает. Его потянуло вниз. «Бродяга ты, бродяга…» – тихо говорю псу, и он вопросительно оглядывается на меня. Нет, Черныш, вниз не пойдём, давай наверх, как задумали.

Мы продвигаемся краем леска, и только одоление тяжести хода напоминает, что мы всё ещё поднимаемся. И всё-таки мы обрадовались, когда вышли на скальную гряду, круто устремлённую вверх, и с внезапным азартом полезли по ней в надежде выбраться из белого плена, и когда над головой белизна смогла переливаться розовыми, жёлтыми, голубыми оттенками, стало ясно – мы на выходе из облаков.

Выпустили они нас неожиданно сразу: несколько рывков с камня на камень, и мы на свету, ещё бросок к скальному пику, и нужно оглядеться; обозреть неземную панораму небесного океана, затопившего горный материк, и горные вершины плывут по белым волнам то ли сказочными корабликами, то ли экзотическими островами, и не видать берегов, и не слышно земного зова…

Неземное, неживое, парадоксальное пространство, закрытое, замкнутое при всей своей пустынности, неизбранности… И возможен ли живой полёт над застывшими волнами тяжёлых, огрузлых облаков, полёт от вершины к вершине в этом безжизненном мире? И посему вперёд, Черныш, и выше, к нашей вершине, она – единственное, чего мы способны достичь, и она рядом, видишь вон ту скальную конуру, увенчанную полуразрушенной пирамидой с красным лоскутом на макушке.

Искривлённые, перекрученные карликовые берёзы да мужественный можжевельник выживают у подножия этих скал, атакуемых всеми ветрами – дождями-снегами этого края. Вот и сейчас, чуешь, Черныш, потянуло холодом, потянуло вон из той стороны, где над фальшивым горизонтом угадываются Ялын-гас и Инзерские зубчатки… Я к тому, Черныш, что пора нам двигать к ночлегу, похоже, ночь будет суровой.

До вершины Черныш не добрался: из под скального навеса выскочил молодой заяц, ошалело глянул на нас и сиганул зигзагами вниз. И не выдержала душа собачья, – скорее взвизгнув, чем гавкнув, пёс кинулся за зверьком, и я вскочил на камень, дабы увидеть эту гонку, но успел засечь, как они влетели в облака, словно сгинули… И я остался один.

Ветер усиливался, вот он сдвинул облачную массу, взъерошил и принялся расталкивать её по ущельям, кулуарам, вниз в долины; разом всё окрест ожило, зашевелилось, заспешило обрести до наступления ночи свой натуральный вид. И я заспешил к известному мне ночлегу.

В «избе», сработанной безвестными мне горотопами на северном уступе Куркака, меня никто не встречал. Солнце западало за водораздельный хребет, а холодный ветер гнал с северо-запада новую орду облаков, и оттого поначалу стылый-скорбный полумрак в избе всё же укрыл меня от нахлынувшей непогоды, а когда запалил бересту и хворост в печи и зажёг свечу, изба стала домом родным, желанным, надёжным.

Позже, когда стемнело, и я заканчивал блаженное чаепитие, за дверью что-то заскреблось, заскулило. «Негромко окликнул: ты, Черныш?» За дверью гавкнуло – пёс вернулся. Открыл дверь и вышел в воющую, ветреную тьму. Пёс кинулся под ноги, замёл хвостом палую листву. Я глянул на вершину Куркака и замер: багровый диск полной луны всплывал над горой, на диске покоилась нежно-розовая подушечка миниатюрного облачка, и вместе они, луна и облачко, были окутаны рубиновым свечением, в свою очередь окольцованным изумрудно-голубым ореолом, и только за ним лунный свет отлетал от дивного небесного орнамента и рассеивался в начинающем мутнеть космосе…

Утром в окошке рассмотрел куст калины и в ветвях его птичье гнёздышко величиной с детскую ладошку, в гнёздышке лежал клок пушистого снега; сквозь оловянное солнце сыпал сверкающий иней, словно капало, истекало само солнце, уже зимнее солнце.