Читатели уже привыкли, что журналисты, рассказывая о судебных процессах или происшествиях, вместо полных данных указывают лишь фамилию обвиняемых и осуждённых.

Без грифа секретности

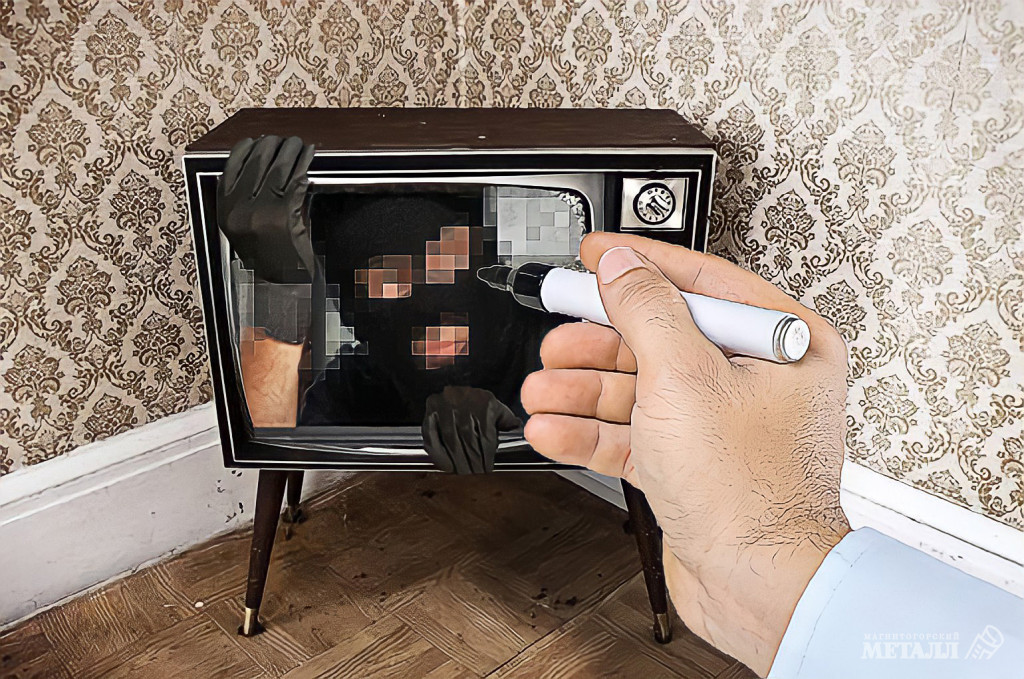

Далеко ходить не надо, в недавней информации, полученной от прокуратуры, значится, что уголовное дело по обвинению гражданина Ш. направлено в суд. Теперь журналистам разрешено называть полное имя подсудимого ещё до вынесения приговора. Серьёзное послабление касается и телевизионных журналистов. Во время монтажа телесюжета техники обязаны были скрывать лица фигурантов дела, попросту говоря, «разлагать» их на клеточки. Теперь ни фото, ни имя человека, которого судят в открытом процессе, не являются секретом. И пресса, и другие роды СМИ могут смело показывать и рассказывать, кого и в чём обвиняют. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на правовые позиции Европейского суда по правам человека, собранные Верховным судом России в специальном обзоре судебной практики. Напоминания и разъяснения направлены всем судьям страны.

Самое важное замечание: «нельзя придираться к отдельным словам журналиста». Если в статье подсудимый мимоходом назван бандитом или грабителем (хотя формально человек ещё не осужден, и вполне может быть, что он и вправду невиновен), это не повод для возмущения и обращения в суд с жалобой на «писаку».

Хотя признаем, иногда журналисты очень вольно жонглируют такими словами, как вор, похититель, грабитель, мошенник, жулик, разбойник, бандит. Для новичка в журналистике криминального жанра – это синонимический ряд, для юриста и тем более для обвиняемого или подсудимого – грубейшая ошибка, неверная квалификация преступного деяния. Читала информацию, в которой сообщалось о задержании преступной группы, в которую входили женщины: «под видом работников социальных служб они грабили пенсионеров». Хотя из текста следовало, что речь шла о тайном хищении имущества, то есть кражах.

В другой заметке говорилось о школьнике, которого «ограбили» одноклассники. Под угрозой ножа они отобрали у мальчика сотовый телефон. Но это классический случай разбоя – нападения с целью хищения, совершенного с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Или вот такой ляп, допущенный тележурналистами, рассказавшими о цыганке, которая убедила девушку отдать все сбережения семьи: «Кража только ювелирных украшений потянула на несколько десятков тысяч рублей!» – восклицал журналист в закадровом тексте. Однако подобное хищение путем обмана Уголовный кодекс РФ квалифицирует как мошенничество.

После разъяснений Верховного суда, указавшего, что публикацию надо оценивать целиком, следует надеяться на уменьшение числа исков, требующих наказать журналиста, назвавшего вора – грабителем.

Американским массмедиа работается легче. Уголовное законодательство Штатов не различает разбой и грабеж. Для них все едино и выражается одним термином – robbery.

Презумпция виновности

Как ни странно, но жизнь СМИ упростил фигурант громкого дела, который пожаловался в Страсбург на журналистский «беспредел». Сейчас заявитель содержится под стражей в поселке Харп, где находится колония особого режима «Полярная сова», сидельцы которой отбывают пожизненные сроки. Во время судебного процесса журналисты подробно освещали его ход, цитировали материалы следствия, причисляя гражданина к активным членам бандитской группировки, существовавшей за счёт вымогательств и «защиты» предпринимателей. Осуждённый возмущался, мол, как посмели назвать его бандитом ещё до обвинительного приговора, посчитав, что нарушен принцип презумпции невиновности. До вынесения приговора журналисты обязаны были молчать о его кровавых деяниях.

К слову сказать, этой логики придерживаются не только подсудимые, но и многие юристы. Считая, что назвать убийцу убийцей можно лишь после вступления приговора в силу. Эта самая логика порождает немало исков в отношении журналистов. Не могу не вспомнить жалобу, которую на меня написали жестокие преступники, требуя пересмотра дела. Обоснование сколь лицемерно столь и надуманно: якобы публикация в местной газете оказала серьёзное воздействие на судей Верховного суда, оставивших приговор первой инстанции в силе.

В криминальном очерке, основанном на документах суда и следствия, рассказывала о жутких преступлениях четверых бандитов, на руках которых была кровь нескольких человек. Особенно жуткими стали обвинения, предъявленные студенту, организовавшему убийство однокурсника: парня оглушили пистолетом, скинули в ванну, наполненную водой, потом бросили включённый в сеть тройник, надеясь, что жертву убьёт током, но замыкания не произошло. Один из убийц выстрелил в голову, но парень ещё подавал признаки жизни. Тогда подонок, обшарив свои карманы и не найдя лезвия, бросился на кухню, схватил нож. Стал вонзать в тело жертвы, но лезвие гнулось. Он кинулся за вторым и добил-таки несчастного. В это время главарь заталкивал в багажник награбленное. Он спланировал нападение на однокурсника, решив завладеть компьютером. В 2000 году это была техническая диковинка. Кроме этого преступления доказали виновность в убийстве частных извозчиков и угоне автомобилей.

На процессе подельники веселились, всем своим видом демонстрируя презрение к судьям, прокурору. Улыбка сползла с лиц, когда судья постоянной сессии Челябинского областного суда Григорий Зиновьев огласил сроки: главарю 20 лет лишения свободы, трём подельникам от 15 до 22 лет в колонии строгого режима.

Убийцы страшатся гласности, полагая, если бы не «писаки», то горожане не узнали бы о деяниях, от которых в жилах стынет кровь. Журналиста, посмевшего предать огласке их чёрные дела, следует непременно водворить за решётку. Они строчат жалобы, веером рассылают иски, скрупулёзно перечисляя, где журналист нарушил закон, требуя привлечь, упечь в Сибирь.

Верховный суд России разъяснил положения и российского законодательства, напомнил международные нормы, процитировав позицию Европейского суда по правам человека, которые стали ответом на жалобы бандита: «Пресса, как правило, должна иметь право добросовестно ссылаться на содержание официальных сообщений без необходимости проведения независимых исследований... Это означает, что журналисты должны иметь возможность сообщать о событиях на основании информации, полученной из официальных источников, без проведения дополнительной проверки достоверности фактов, представленных в официальном документе».

Доказывая в суде обязанность журналистов на информирование граждан о различных сторонах жизни социума, приходилось прибегать к помощи правоохранителей. Вспомню добрым словом Анатолия Дьяченко, в 2001 году оперуполномоченного ОБЭП СКМ УВД Магнитогорска. Анатолий Васильевич рассказал о бывшем сослуживце, осуждённом за коррупцию. Он уже выслушал приговор, но настрочил иск, поскольку статья появилась за день до вступления приговора в законную силу, да ещё обвинил журналиста в недостоверности информации. Анатолий Васильевич пришёл на процесс и, как представитель власти, подтвердил авторство своих слов в газетном интервью.

Возвращаясь к секретности имён и фамилий обвиняемых и осуждённых, считаю, что в публикациях криминальной направленности журналисты обязаны проявлять корректность, помня, что «словом можно убить». Зашифровывая фамилию виновного в букве либо меняя имя, руководствуюсь не только правилами безопасности работы журналиста (нешуточные угрозы от убийц звучали не единожды), сколько гуманистическими соображениями. Дети, родители убийц, мошенников, грабителей не должны нести крест презрения и позора за преступные деяния родных. Горький опыт получила, когда узнала, что сын жулика, увидев в статье фамилию отца, от горя и стыда бросил школу.

Одно время работники массмедиа, пишущие на криминальную тему, были заперты в железные рамки. С одной стороны, доктрина гласности и открытости обязывала выкладывать судебные акты на соответствующих сайтах, с другой, документы были так тщательно отредактированы, что время, место преступления, иногда и фамилии участников уголовного дела из актов были изъяты. Более того, в руководствах по освещению судебных дел содержались рекомендации, суть которых сводилась к одному: излагать события надлежало столь хитро, чтобы люди, упаси боже, не идентифицировали преступление с конкретной личностью подсудимого. При этом «рекомендатели» забывали об одном: яростно защищая права подсудимых, они тем самым глумились над памятью жертв злодеяний. Хотелось бы прояснить ещё одну ситуацию, которая связана с участниками судебного процесса, включая жертв и свидетелей. Не забуду визит в редакцию двух агрессивных нетрезвых мужчин, набросившихся на меня с обвинениями, мол, какое право имела рассказывать об изнасиловании и убийстве школьницы? Один из них – отчим девочки, который в тот роковой день привёл в садовый домик толпу выпивох, а сам отлучился. Собутыльники надругались над девчушкой, принявшей мученическую смерть. Пришлось напомнить «правозащитнику», кто был первопричиной трагедии.

Проясню ещё один момент. Жертвы, свидетели, осуждённые являются фигурантами уголовного дела, детали которого журналист вправе освещать, не спрашивая на то их соизволения. Более того, информация поступает от работников следствия, прокуратуры, МВД, судов, поэтому их слова не требуют проверок, тем более разрешений от фигурантов дел. Иногда, предъявляя необоснованные претензии, возмущаясь, люди не осознают курьёзности требований. Мол, в вашем материале я, Светлана, узнала себя под именем Татьяны: «Кто позволил, разрешил, требую опровержения?!» Представьте примерный текст этого опровержения: «В статье под именем Татьяна значится…», далее указываются реальные данные: фамилия имя отчество возмущённой дамы с перечислением деяний, которые она спровоцировала своими необдуманными поступками. Совет один: не узнавайте себя.