Памяти поэта. От начала до финала

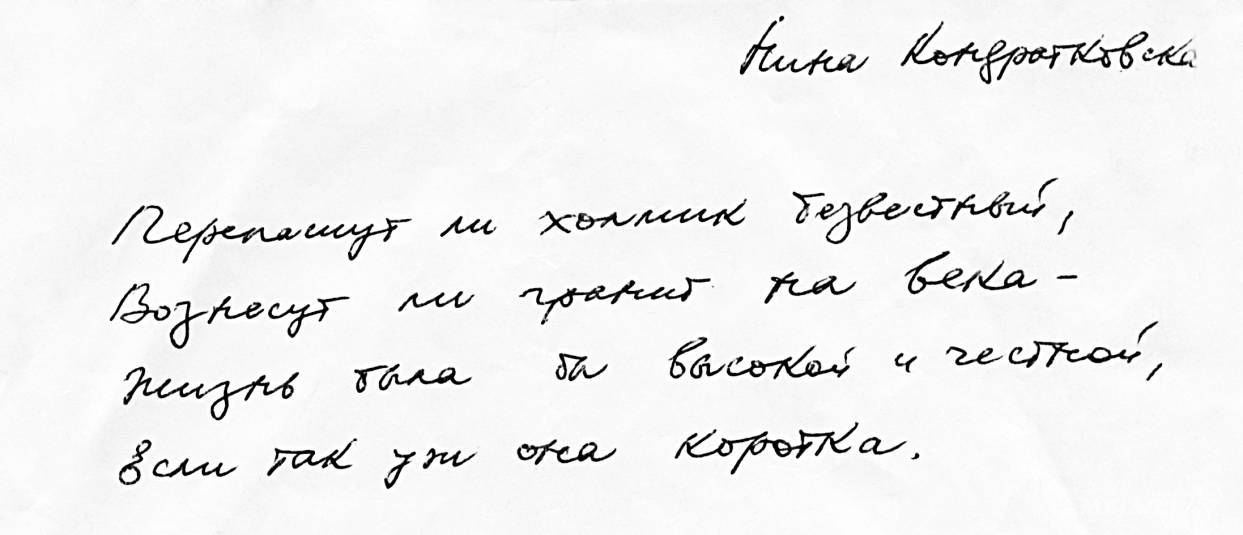

Тридцать лет назад, 9 января 1991 года, ушла из жизни Нина Георгиевна Кондратковская. Человек высочайшей культуры, интеллектуал, педагог, музыкант, поэт. Помню её последние дни. Она лежала на кровати, уже совсем не вставая, в своей небольшой квартире на улице Правды, 9, исхудавшая, изболевшаяся. И ни слова жалобы, несмотря на боли. Понимала, что уходит, но держалась и поддерживала родных, которые в отчаянии понимали, что теряют её, даже шутила.

В те времена ещё и в перспективе не было таких посмертных услуг, как сейчас. Баба Нина лежала дома, там же её обмыли, собрали в последний путь. За эти дни в дом приходило немало людей, и среди них те, кто не знал о её смерти и шёл к живой Нине Георгиевне. Несмотря на жуткий мороз, «к последнему зимовью» её провожало огромное количество людей. Из своих 78 лет 55 Нина Кондратковская прожила в Магнитке: семью, друзей, коллег, читателей она обрела именно здесь.

Её детские стихи, философская, пейзажная и патриотическая лирика, легенды известны тем, кто интересуется литературой родного края. Но она была ещё и прекрасным рассказчиком, только большинство её прозаических произведений пролежали в рукописях и были открыты после её смерти. Многие из них автобиографичны. И сегодня, вспоминая Нину Георгиевну в связи с датой её ухода, хочется познакомить читателей «ММ» с её воспоминаниями о том, с чего всё начиналось, как она приехала в Магнитку, что для неё значил этот город и его жители. Вторая родина, которая приняла и полюбила, наказывала и одаривала. Город, для которого Нина Кондратковская стала достойной дочерью, частью его истории.

Ольга Балабанова

С Магниткой в сердце

...Я приехала поездом, прозванным «пятьсот весёлым», и вместе с пассажирами разных национальностей, городских и деревенских, шарахалась то вправо, то влево к окну: поезд «полозил», как змея-полоз, по необъезженным рельсам, показывая то плоскую июльскую степь, то вздыбленные предгорья. Всем хотелось первым увидеть гору Магнитную, гору-легенду. В ней видели будущее, непонятное, но непременно светлое.

Это были самые разные люди: в лаптях и в сапогах, в жёлтых городских штиблетах, в растоптанных бахилах с обмотками, в брючках с манжетами, в гимнастёрках и в кителях с гольфами (такие костюмы носили только «ответственные», именовали их «сталинками», а позднее военнопленные портные немцы на полном серьёзе окрестили: «обен-сталин, унтер-гитлер» – китель как у Сталина, штаны как у Гитлера). Молодухи и бабы в рясных юбках до щиколоток и стриженые девчонки в полосатых майках, казашки в безрукавках и платьях с оборками, городские модницы, сверкающие коленками и выбеленными мелом брезентовыми туфлями на верёвочных подошвах. Разные языки, говоры, акценты – сибирские, волжские, подмосковные, украинские, белорусские...

За короткие часы все стали общаться, говорить кто о чём. У меня до этого общения небезосновательный страх: не обокрали бы, хоть и красть-то было нечего, но для нищего и сума дорога. И вдруг – доверие, даже родство. Показалось, да и не показалось, а было: соскочившая с полок, состыкованных нар толпа уже стала коллективом. Ненадолго, до конечной станции. И это шараханье от этого окна до противоположного имело единую цель: увидеть Магнитную гору, главную из пяти, гору Атач, напичканную железной рудой на триста лет, если её добывать круглосуточно.

А вычерпали её за неполные пятьдесят лет, разбухший гигантище комбинат давно пожирает привозную руду, привозной уголь, тут же выжигают кокс, тут же дробят руду, добывается известняк, превращают в агломерат – подобие «пирога с изюмом», гудят и дымят десять доменных печей, дымят и выпускают ночами на город «красных драконов» 35 мартеновских печей. Дальше блюминги, прокатные станы... Что ни цех, то огромный завод. И все – на город. И ещё два железных завода: калибровочный и метизно-металлургический. И цементный завод, и бетонитовый. И в этом полукольце – дети и внуки тех пассажиров, моих спутников… Всё вынесли. И мне, шестнадцатилетней учительнице, подвижнице, родом из «гнилой прослойки» (хотя и трудовой) – хватило бед по горлышко. И вдруг – свет, окно в туннеле, не совсем понятный, но необходимый человечеству коммунизм – всё в той горе.

Поезд тяжко пыхтел, задыхался на подъёмах. И вдруг весь вагон как взорвался: «Ур-ра! Магнитная гора!» Вот ведь как, складно и все разом. Поднатужась, опустили окна, повысовывались. И в других вагонах те же крики.

***

Жили мы мечтой и работой. Но ходили в парк, в театр, писали стихи, пели песни. И это были праздники. Мы штопали чулки, наши платья держались «на утюге». В перенаселённых коммуналках и в бараках с общей кухней и титаном – вечно кипящем баке-самоваре – не было понятий: «на четыре хозяина», «на пять хозяев». Были соседи – единая семья. С взаимопомощью и перепалками – не без этого, но без злопамятства. Утром поругаются, а к вечеру: пригляди за пацаном, давай карточки – хлеб отоварю...

В такую среду вышла и я летом 1934 года, прямо с вокзала. Он уже был, похожий на сарай, заваленный мешками, спящими детьми, пропахший карболкой, портянками

и самосадом-махоркой. Был и ресторан с «коммерческими» ценами, но вполне доступный.

Я ехала работать и учиться – только Магнитка имела вечерний пединститут. И были мои однокашники по курганской школе. Среди них Боря Кривощёков – тогда уже Ручьёв, поэт, издавший в Свердловске и переиздавший в Москве «Вторую Родину», делегат первого съезда писателей. Он меня и встречал. И повёл пешком, показывая гору Магнитную, домны (их было четыре), мартеновские трубы и море огня, дыма, завалы земли и металлических, непонятных мне конструкций.

– А тут выпекают коксовые пироги.

И мы делали крюк к коксохиму, смотрели на рассыпающийся огнедышащий «пирог», падающий на платформу.

Борис показывал всё, словно это «дикое становище камня и железа», как он писал мне в деревню, было его личной собственностью. Я, простуженная в дороге, усталая – негде было приткнуться в общем вагоне, – оглушённая грохотом, шипением, гулом завода (оградили его в военные годы), не чуя ног, как-то ухитрялась не упасть и даже удивляться увиденному.

Устроил он меня в своём номере гостиницы. Вечером ушёл на банкет в «Берёзки» по случаю пуска стана «500», а на следующий день были проводы делегатов на съезд писателей, после чего молодых литераторов отправляли в Малеевку на курсы. Но Ручьёв был непрактичным и неопытным в быту. У меня был деревенский паспорт, действовала прописная система, доведённая до абсурда: без прописки не устроишься на работу, хотя работники нужны позарез, а без справки о работе не пропишут. Только по вербовке, а я своим ходом, значит, и проживать даже месяц в гостинице не могу. Вечерний институт права на прописку не давал, был недобор, учителей не хватало, а в гороно разводили руками: пропишись! А как?

Пристанищем моим стал «писательский барак». В первый же день моего вступления на магнитогорскую землю я легко, как своя, вошла в литературный круг. Некоторых я узнала ещё летом 1933 года на учительских курсах при университете. Время было голодное, нас прикрепили к столовке, поэтому карточек на хлеб не давали. Кормили скудно, и нам, молодым, всё время хотелось есть. Но большой город привлекал зрелищами. Открылся театр оперетты, а на гастроли приехал камерный оркестр...

Магнитогорский характер

Где есть такой город, который с теплотой называют по-родственному – Магнитка? Легендарная Магнитка. Неважно, кто первый так сказал или написал. Сочетание стало привычным, как постоянный эпитет о народной песне и сказе. Большие, прекрасные города тоже творили легендарные дела, особенно в годы Великой Отечественной войны. И все-таки «легендарный» Челябинск, Свердловск, Тюмень или ровесник Магнитки Комсомольск-на-Амуре – «не звучат». Это словосочетание как имя Магнитки стало народным, вошло точно в речь народа, в его словарь.

То же самое можно сказать и о понятии «магнитогорский характер». Нет в речевом обиходе, несмотря на большие дела прекрасных людей, «челябинского», «уфимского», «саратовского» характера. А «магнитогорский характер», как слово из песни, не выкинешь. Он есть.

У него много слагаемых. Это и подвижничество в трудные дни, когда сам труд становился подвигом, это и фронтовые подвиги. Магнитогорский характер Татьяны Ипполитовой, ставшей к мартеновской печи, где и мужчина работает на износ, выдавая «фронтовые плавки». Это и мужество лётчика Леонида Дёмы, который пошёл на таран, а после передышки в госпитале ещё в гипсе и на костылях перегнал боевой самолёт на Курскую дугу… Стойко перенесли магнитогорцы всё: и сталинские репрессии, и немыслимые бытовые трудности барачной жизни, и волюнтаризм. Вот насчёт застоя здесь болота не ощущалось. Некогда было – магнитогорцы работали.

Ещё одна черта магнитогорского характера. Её замечали обычно приезжие мастера искусства и литературы, посвящая Магнитке песни, стихи, поэмы. Труд заводчан, и не только металлургов, с первых же дней был нравственной силой, озарён тягой к искусству.

«Жизнь без труда – воровство, труд без искусства – варварство», – сказал Максим Горький. Здесь и мастерство как искусство, и само искусство развивались с первых дней становления города. Необходимость такой духовной силы понимали первые руководители, направлявшие жизнь города, который имел только статус да кружочек на карте, а являл собой кочевье, многотысячное стойбище. Но первые сильные ростки – литературная организация, музыкальная школа, рабочий театр, цирк, библиотеки, клубы, концертная жизнь, широкая самодеятельность, вузы, техникумы делали кочевье городом с культурным укладом.

Возьмём комбинат. Огнеупор-щица – солистка народного хора – получает звание заслуженного работника культуры. Газовщик Константин Филиппович Хабаров, ставший затем мастером, тот, которого индийцы называли «человеком-ураганом», без которого не могли в Индии спасти домну, в которой застыл «козёл», пишет картины на профессиональном уровне. Начальник мартеновского цеха Трифонов не только писал картины, выставлял их в красном уголке, побуждая к искусству способную молодёжь, не только «издавал» шуточные приказы в стихах, кстати, очень действенные, но организовал хор, в котором пел сам. От этого хора отпочковался мужской ансамбль «Металлург»…

Особо важная в наши дни черта магнитогорского характера – чувство многонациональной общности. Оно естественно. Ведь Магнитку строили русские, украинцы, татары, башкиры, евреи, мордвины, чуваши. По первым данным 30-х годов – сорок шесть национальностей и народностей, а по данным последней переписи их – шестьдесят девять. И всегда были взаимопомощь, взаимное уважение, родственные связи. И людей не интересовало, кто есть кто по роду-племени: о человеке судили по его личным качествам и по труду. Вместо общеизвестных примеров лучше представить себе карту города: улица русского сталевара Алексея Грязнова, улица татарина Хабибулы Галиуллина, улица армянина Тевосяна. Дворец имени Серго Орджоникидзе, а поблизости – улица героического украинского парня, защитившего детей ценой жизни, – Николая Шишки. Давние и прочные у магнитогорцев интернациональные связи – чувство рабочей солидарности, как свойство натуры, имеет глубокие корни.

1989 год