Тридцать пять лет назад – 26 апреля 1986 года – страну потрясло известие об аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

В результате взрыва на четвёртом энергоблоке произошёл выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ, период полураспада которых составлял от нескольких суток до нескольких десятилетий. На следующий день было эвакуировано население города Припять, а в течение мая переселены жители населённых пунктов в 30-километровой зоне отчуждения вокруг станции. Выброс продуктов деления ядерного топлива из повреждённого реактора продолжался десять дней. Чернобыльские облака разнесли радиацию по Украине, Белоруссии и России, её воздействие было зафиксировано в Канаде, Японии, США и тринадцати европейских странах.

В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 апреля Международным днём памяти о чернобыльской катастрофе. Накануне этой даты в краеведческом музее состоялась встреча магнитогорцев, принимавших участие в ликвидации последствий самой страшной техногенной катастрофы прошлого века.

Ликвидаторы

Со всей страны к месту трагедии направляли специалистов – химиков и физиков, служащих войск радиационной, химической и биологической защиты, солдат-срочников, строителей, водителей, бульдозеристов, сварщиков, крановщиков. Ценой своего здоровья они пытались минимизировать последствия чернобыльской аварии.

Служащий внутренних войск Герман Иванович Клевакин в те апрельские дни находился в Киеве на переподготовке. Вспоминает, что погода стояла тёплая и солнечная. Полным ходом шла подготовка к 39-й велогонке мира, намеченной на начало мая, работали кинотеатры, рестораны, магазины, школы. На стадионе состоялся футбольный матч между киевской и московской командами.

– И вдруг в одночасье всё позакрывали, а нас без каких-либо объяснений погрузили на автомашины и повезли за сто с лишним километров от столицы в сторону Чернобыля, – рассказывает Герман Иванович. – Там, конечно, картина была иная. Приехали в какую-то деревню, никого нет, дома и магазины открыты настежь. Вокруг – звенящая тишина: ни птиц, ни птичьего щебета, видимо, пернатые первыми погибли от воздействия радиации. На одной из улиц навстречу нам с диким визгом ползла умирающая собака, а вот свиньи бегали как ни в чём не бывало. В других деревнях люди сажали картошку и отказывались покидать дома. В опасность заражения не верили. Особенно упрямились старики, пережившие войну: с бомбёжками было понятно, а этот враг невидим и неслышим, а потому – не страшен. В той же Припяти хозяйничали мародёры – тащили из брошенных квартир ковры, посуду, технику и тут же продавали, не осознавая, что всё пронизано радиацией. Милиция как могла препятствовала этому. Мы в основном готовили свинцовые болванки, которые с вертолётов сбрасывали на реактор для поглощения гамма-излучения. Брали парашют, отрезали купол, к каждой стропе подвешивали 40-килограммовую болванку. Экипаж был в свинцовых «доспехах», но сейчас понятно, что они мало чем помогали – уровень радиации был сумасшедший. Когда нас после смены проверяли – одежда в буквальном смысле трещала. Первые дни была сильная рвота, мучили головные боли. Говорят, надо было принимать йодистые таблетки, которых на складах было море, но никто об этом не знал. Когда нас в Киев обратно привезли, всю одежду утилизировали, выдали новое обмундирование.

Электросварщик стана «5000» Анатолий Гаврилов в 1986 году жил в Златоусте, где базировался полк химической защиты. Там и проводили ускоренную подготовку будущих ликвидаторов аварии перед отправкой в Чернобыль. Учили правилам дезактивации и дегазации.

– Загрузили нас в три эшелона и через некоторое время привезли в Чернигов, оттуда на автомашины – и в тридцатикилометровую зону, – рассказывает Анатолий Иванович. – Высадили в поле и приказали ставить палатки на девять человек каждая. Из этого городка каждый день возили на работу. Что делали? Помню, на водохранилище заходили в воду и собирали верхний слой песка для анализа. С вертолётов разбрызгивали смолу, чтобы запечатывать слой радиационной пыли. Через две недели у всех начались головные боли и сильный кашель, которые со временем прошли сами собой.

В городах СССР в это время военкоматы изучали списки запасников второй категории, отправляя повестки мужчинам старше 35 лет, отслужившим в армии и имеющим одного или двоих детей. Аналогичный призыв шёл и на предприятиях. Пышных проводов ликвидаторам не устраивали – обычная полугодовая командировка.

Автокрановщик Дмитрий Сытый в 1988 году работал в мостоотряде, строил Казачью переправу. Получил повестку из военкомата, а вместе с ней билет на самолёт до Гомеля.

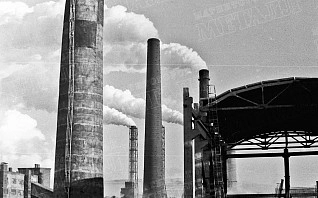

– Оттуда 150 километров на машине в сторону Чернобыля, – вспоминает Дмитрий Аркадьевич. – Пейзаж, конечно, был страшноватый: жёлтый лес, заколоченные дома. Разместили нас за пределами тридцатикилометровой зоны в палаточном городке. Я работал водителем на АРСе – армейской авторазливочной станции, занимался жидкостной дезактивацией стен, крыш, дорог, то есть мыл их специальным раствором под сильным напором. После этого проводился замер уровня радиации, если она не уменьшалась, приходилось снимать верхний, заражённый слой поверхности, к примеру, той же штукатурки. Однажды издали увидел разрушенную атомную электростанцию: впечатляющее зрелище. По молодости, видимо, страха особого не было, только любопытство. Это и было самое трудное – переломить привычное сознание, понять, насколько опасна радиация, ведь простым глазом её не увидишь.

– В тридцатикилометровой зоне жили в основном старики, молодёжь переехала сразу после аварии, – подключается к разговору Рим Фадоелов. В Чернобыль он попал в 1989 году, а с Дмитрием Сытым познакомился уже после возвращения в Магнитку, когда устроился в трест «Водоканал». Бывшие чернобыльцы сразу нашли общий язык и с тех пор поддерживают общение. – Автолавки к ним приезжали, магазины работали. Они и домашнюю живность держали, огороды сажали. Мы занимались ликвидацией заражённого грунта. Перед этим проходила радиационная разведка, специалисты проверяли уровень заражения почвы, воды и принимали решение о проведении тех или иных работ. Верхний слой земли снимали с помощью бульдозеров до песчаного слоя. Затем экскаваторами засыпали грунт в контейнеры, и на грузовиках отвозили к месту захоронения.

Кроме этого ликвидаторы пилили и закапывали деревья, уничтожали «фонившие» заборы частных домов, отмывали дороги, стоянки техники, чтобы максимально снизить количество радиоактивной пыли, разносимой вместе с транспортом. Техника, на которой работали ликвидаторы, тоже накапливала радиацию. Она была везде – в металле, резине, под колёсными арками. Если дозиметр показывал превышение допустимых показателей, машину отправляли на пункт специальной обработки, где мыли водой с дезактивирующим порошком.

Чернобыльские командировки длились по полгода. На память о работе в зоне отчуждения у бывших ликвидаторов не осталось ни медалей, ни благодарностей, только воспоминания.

– Иной раз ностальгия нападёт, начинаю вспоминать, какие хорошие там люди были, – признаётся Дмитрий Аркадьевич. – В нашем полку работали парни из Челябинской и Пермской областей. Коллектив подобрался отличный. Я срочную в морфлоте служил, так в память об этом мне наш ротный, в Чернобыле, в день ВМФ тельняшку подарил.

– Многих из тех, с кем познакомились в Чернобыле, уже нет: радиация дала себя знать, – говорит Рим Абуфарихович. – А нас вот ни атом, ни коронавирус не берёт. После командировки состою на учёте в поликлинике, ежегодно прохожу медицинскую комиссию, бывают льготы на медикаменты, к пенсии прибавку дали – две тысячи. С каждым годом на встречи приходит всё меньше и меньше чернобыльцев, сегодня насчитал чуть более двадцати человек, а ещё лет пять назад больше двухсот было.

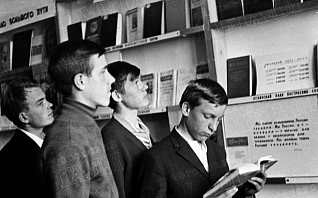

К предложению сотрудников краеведческого музея организовать в памятный для чернобыльцев день встречу со школьниками бывшие ликвидаторы аварии отнеслись с пониманием: молодёжь должна знать свою историю, какой бы горькой она ни была. Дмитрий Сытый отмечает, что в его семье эта тема не под запретом, и пятиклассница-внучка хорошо знает, какой опасной, но очень важной работой занимался её дед, в то время едва перешагнувший порог тридцатилетия.

– Старший сын провожал меня в ту командировку, писал письма, – рассказывает Рим Фадоелов. – А когда вернулся, с гордостью говорил: «Мой папа – чернобылец!»

– Такие уроки истории нельзя забывать, – убеждена депутат МГСД Тамара Ереклинцева. – В 1986 году название маленького городка Чернобыль в одночасье узнал весь мир. Мы тогда понимали, что произошла трагедия, но оценить её масштабы смогли только спустя годы. Истории людей, прозвучавшие на сегодняшней встрече, пробирают до глубины души и в деталях раскрывают события тех лет.

– Большую помощь в организации мероприятия оказал представитель городского совета ветеранов Василий Константинович Муравицкий,– отметила старший научный сотрудник краеведческого музея Валерия Мельникова. – Мы обратились к нашим гостям с просьбой поделиться не только воспоминаниями, но и фотографиями, документами, личными вещами, которые станут основой выставки, посвящённой магнитогорским ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.

После окончания встречи магнитогорские чернобыльцы ещё долго не расходились. Вспоминали ушедших в мир иной товарищей, делились событиями сегодняшней жизни. И скромно благодарили сотрудников музея и совета ветеранов за внимание – к ним и к той страшной аварии, эхо которой не умолкает до сих пор.