Искусствовед, публицист, старший научный сотрудник Магнитогорского краеведческого музея, возглавляющая музей-квартиру Бориса Ручьёва Наталья Троицкая отметила своё 65-летие. Кроме того, Наталья Григорьевна – член-корреспондент Международной академии туризма и краеведения и Академии литературы (Москва), а также член редколлегии журнала «Вестник российской литературы» (12+), главным редактором которого долгие годы был классик советской литературы Николай Воронов, судьба которого связана с Магнитогорском.

Сердце поэтической Магнитки

В мемориальный музей Ручьёва, расположенный в квартире № 1 на Ленина, 69, всегда приятно приходить. Официально он именуется литературным отделом Магнитогорского краеведческого музея. А неофициально его смело можно назвать сердцем поэтической Магнитки (впрочем, и прозаикам здесь рады). В последние годы я не раз бывала здесь на презентациях книг местных авторов – и вот, сама того не планируя, попала на экскурсию. Договорились с ангелом-хранителем музея на интервью, прихожу к оговоренному времени…

– У меня неожиданная экскурсия, подождёшь? – извиняющимся тоном говорит Наталья Троицкая.

– С удовольствием послушаю!

На сей раз экскурсанты – не группа школьников или студентов и не гости города. Двое мужчин средних лет – жители Магнитогорска – просто шли мимо и спонтанно решили заглянуть. А после долго расспрашивали и благодарили радушную хозяйку. Наталью Григорьевну посетители квартиры Бориса Ручьёва воспринимают не как музейного работника, а как обитательницу этого доброго дома.

– Бывает, рассказываю младшеклассникам о кабинете Бориса Александровича, комнате Любови Николаевны и сына Лёши – и они спрашивают: «Тётенька, а вы где спите?» – смеётся Наталья Григорьевна. – Они думают, что я здесь живу.

Она умеет работать с шумной детворой, но особенно интересно ей беседовать со старшеклассниками. Многое в судьбе отца-основателя магнитогорской литературы Бориса Ручьёва – особенно колымский период – всё-таки не для детских ушей. Да и у взрослых мороз по коже.

По одной из легенд, на руках у Ручьёва умер Мандельштам. В действительности Осип Эмильевич, умирая, попросил позвать к нему не священника, а поэта – он слышал о том, что в соседнем бараке есть парень с Урала. Когда Борис Ручьёв пришёл к собрату по перу, тот был уже без сознания. Оставалось только постоять в изголовье. А потом Осипа Мандельштама отвезли в тюремную больницу, где он и скончался. Борис Александрович всегда замыкался, когда речь заходила о годах ссылки, и все факты о колымском периоде Наталья Троицкая и другие исследователи собирали по крупицам.

В жизни Бориса Ручьёва было много хорошего, сохранилось и много баек, которые невозможно слушать без улыбки, – экскурсии Наталья Григорьевна завершает на светлой ноте. Она и сама – вопреки всем испытаниям – не привыкла сетовать на судьбу, котоаря вела её трудными дорогами.

Пение помогло выжить

В СССР День учителя отмечали в первое воскресенье октября. В этот праздник, 2 октября, Наталья Григорьевна появилась на свет и теперь шутит:

– Наверное, клеймо «училки» не стереть – выбора особо не было.

Наташа была третьей дочерью в семье рабочего и служащей, долгожданным поздним ребёнком. Старшая сестра, уже взрослая, жила отдельно, а родители с двумя дочками ютились в одиннадцатиметровой комнате в коммуналке. Тем не менее, нашлось место для пианино.

Младшая дочурка росла болезненной, перенесла восемь воспалений лёгких с полным затемнением. Сегодня, оглядываясь на детские годы, Наталья Григорьевна осознаёт: занятия музыкой укрепили лёгкие, ведь в 3-ей музыкальной школе она не только училась играть на фортепиано, но и пела в хоре, и пение благотворно повлияло на лёгкие.

– Пение помогло мне выжить, – говорит Наталья Троицкая.

В музыкальной школе она постоянно выступала в роли ведущей. Сейчас, когда Наталья Григорьевна ведёт масштабные праздники, ей порой говорят: «Ты будто вообще ничего не боишься!» Она только улыбается в ответ: чего бояться-то?

– Должен быть контакт с публикой, для меня очень важно чувствовать обратную связь. Это тоже чисто учительское. В 1990–2000-х я вела на городском радио цикл «Литературные портреты» (12+), передачи выходили ежемесячно. Рассказывала о классиках, приглашала ныне живущих авторов. Помню, как трудно мне было говорить «в никуда, не видя глаз собеседника».

Рюкзак, костёр, гитара

Выбор профессии – и первой, и второй – определили и предпочтения Натальи Григорьевны, и жизненные реалии.

– Когда я закончила восьмой класс 51-й школы, моя первая учительница Елизавета Алексеевна Чурляева (до сих пор захожу на её могилу на Левобережном кладбище) сказала: «Наташа, у тебя возрастные родители. Тебе надо получить профессию, чтобы ты могла сама себя обеспечивать». И я поступила на музыкальное отделение педагогического училища, закончила его с отличием. Когда я ещё была студенткой, умер отец. После училища я поступила на рабфак музыкального факультета Московского института имени В. И. Ленина, собрала вещи, чтобы ехать в общежитие, – и тут позвонила сестра: маму увезли на скорой. Я схватила вещи в охапку – и на вокзал…

В Магнитогорске Наталья около месяца искала работу – и волею судеб попала в отдел туризма и краеведения городского Дворца пионеров и школьников.

– Меня знали там ещё школьницей, – вспоминает она, – ходила в городской пионерский штаб к Нине Николаевне Воропановой, мы до сих пор общаемся со штабистами. В основном мальчишки были в компании, в походы ходили, песни пели. В общем, были прожжённые пионеры. Так что в туризм не случайно занесло. Прихожу к Владимиру Яковлевичу Кряквину, заведующего центром туризма, и он меня взял вести клуб самодеятельной песни – я гитару в руках не держала, играла только на фортепиано. Мне было 19. Ко мне приходили парни 16-17 лет, которые показали четыре аккорда, потом я освоила аккомпанирующую гитару. Голос был неплохой. На второй год работы я организовала слёт школьников-исполнителей.

Десять лет Наталья Григорьевна вела КСП. Заочно окончила факультет русского языка и литературы Магнитогорского пединститута. С маленькими детьми уже не до походов (хотя, забегая вперёд, скажу: сыну и дочке Наталье Троицкой) сызмала довелось бывать на сплавах и в экспедициях). Наталье Троицкой предложили перейти в литературное краеведение – это направление активно развивалось.

Отдел туризма и краеведения переименовали в объединение «Экополис», там был упор на краеведение.

– Я ходила в экологические экспедиции по заповедным местам Башкирии с детьми и подростками. Набирали ребят с пятого класса и вели их почти до совершеннолетия. Мы видели, что подросткам нечем заняться и некуда себя деть. Сын Петька он вырос на плечах моих пацанов. На электричках ездили, всё было дёшево. Сын и дочка привыкли, что в квартире всегда пахло кострами и рюкзаки стояли наготове.

Секрет волшебного посоха

В «Экополисе» Наталья Троицкая вела научное общество учащихся, талантливые ребята побеждали в конкурсах областного и российского уровня. И, конечно, литературоведческие исследования о магнитогорских поэтах и прозаиках не написать без сотрудничества с музеем-квартирой Бориса Ручьёва. Однажды Наталья Григорьевна ехала мимо – и мелькнула мысль: «Интересно было бы работать здесь…»

А три года спустя директор Магнитогорского краеведческого музея Александр Александрович Иванов предложил ей эту работу. Мечта сбылась. Это было двадцать лет назад. И с тех пор у Натальи Григорьевны две записи в трудовой книжке: Дворец пионеров и Магнитогорский краеведческий музей, к которому относится музей-квартира Ручьёва.

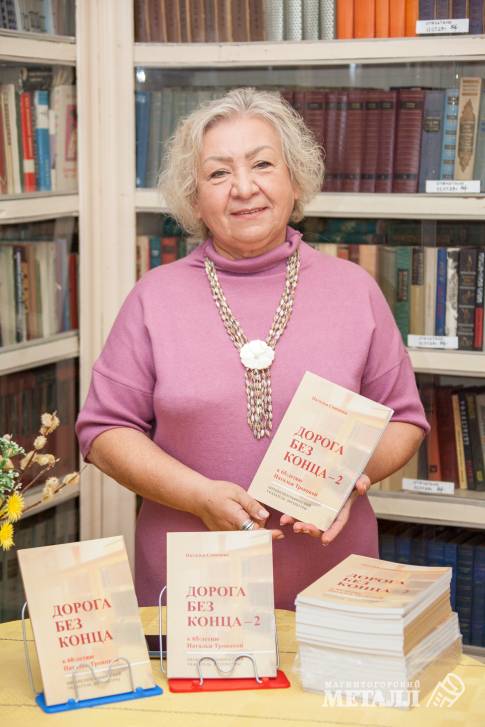

Долгое время Наталья Григорьевна и здесь оставалась педагогом – вела при музее городское научное общество учащихся, организовывала конференции для юных исследователей. А сегодня она сосредоточилась на другом. Вклад Натальи Троицкой в магнитогорское литературоведение бесценен. Педагог-краевед Наталья Семёнова издала уникальный библиографический указатель «Дорога без конца» (12+), объединивший под одной обложкой публицистические, исследовательские и видеоматериалы Натальи Троицкой, а также отразивший её общественную деятельность и вклад в литературное краеведение. Первая часть вышла в 2018, в год 60-летия Натальи Григорьевны, вторая – этой осенью, в канун её 65-летия. Презентация состоялась в музее-квартире Ручьёва.

Наталья Григорьевна всегда готова оказать методическую помощь учителям и педагогам дополнительного образования, преподающим краеведение и литературу.

И, конечно, нельзя не отметить публицистический талант Натальи Троицкой – в городских печатных СМИ регулярно публикуются материалы о магнитогорских классиках, яркие и увлекательные.

У Натальи Григорьевны есть секрет, которым она щедро делится с посетителями музея:

– Этот посох из самшита Борису Александровичу Ручьёву подарили друзья. Можете за него подержаться – и обязательно придёт вдохновение!

Примету проверяют на себе и первоклашки, и маститые литераторы. В музее-квартире Ручьёва не бывает равнодушных посетителей: даже если приходят на «мероприятие», уходят – из гостей, где их встретили с открытым сердцем.

Дорогие земляки, вы ведь бываете на пересечении улицы Гагарина и проспекта Ленина? И наверняка обращали внимание на мемориальную табличку – её видно прямо с автобусной остановки: «В этом доме в 1960–1973 гг. жил и работал поэт Борис Александрович Ручьёв». Зайдите во двор, нажмите цифру «1» на домофоне углового подъезда – и вас встретит удивительный человек Наталья Григорьевна Троицкая, хранительница литературной памяти Магнитки.