Диагноз неонацизма - историческая дремучесть и беспамятство.

Однако формирование национального самосознания, воспитание патриотизма не терпит кампанейщины и пиар-акций. Историческую память молодёжи формируют сызмальства - кадрами военной кинохроники, воспоминаниями фронтовиков, письмами и дневниками, семейными преданиями.

На протяжении многих лет лаборатория народной культуры инновационно-технологического центра МГТУ готовит к изданию уникальные документы военного времени. Пять лет назад в музее истории Агаповского района сотрудники лаборатории совместно с работниками музея представили сборник дневниковых записей "…Я умру, когда природа будет воскресать". В книгу вошли окопный дневник Николая Шостака и повседневные записи Дмитрия Фатеева. К презентации сборника была приурочена выставка фронтовых фотографий.

- Вот семейный снимок вернулся с фронта со следами крови, - показывает фото старший научный сотрудник лаборатории, кандидат филологических наук Светлана Моисеева. - А здесь семья с бойцом, который вернулся домой после ранения.

Фронтовые записи, порой безымянные, хранятся в маленьких музеях, и что с ними делать, музейные работники не знают. Публикация документов предполагает изыскания, которые требуют времени и денег. Например, дневник Николая Шостака был без обложки, без имени автора. Сотрудники лаборатории установили, что фронтовик был ранен под Сталинградом и скончался в госпитале Могилёва. Отыскали его внука, который прислал портрет деда.

Только ли в музеях можно отыскать документы военных лет? Письма и дневники учёные находят в фольклорных экспедициях по краю.

- У Игоря Павловича Максимова из села Тукан сундуки с дневниками стояли в сарае. Как еще мыши не съели! - восклицает руководитель лаборатории профессор Татьяна Рожкова.

В общественном сознании фольклорист прочно связан с образом киногероя Шурика, собиравшего тосты.

- Фольклористы занимаются народной культурой в широком смысле слова, - уточняет Татьяна Ивановна. - Находим и изучаем фронтовые письма, дневники - хронику народной памяти о войне. Она не совпадает с официальной точкой зрения. Но восприятие истории кроме канонического имеет и личностный аспект. Фронтовой фольклор считали субъективным, излишне драматизирующим события войны. Но в дневниках есть такие подробности, о которых большая литература умалчивает. Этим и ценна хроника сиюминутных впечатлений. Сам факт сохранности дневниковых документов уникален. Трудно было сохранить записи в условиях боевых действий. Рядовому составу вообще запрещалось вести дневники. Сейчас документы активно публикуют, по дневниковым записям защищают диссертации. Мы в своём регионе собираем "уходящий" материал. Не сказать, что редкий. Почти в каждой семье есть письма, похоронки, снимки тех лет. Мы, филологи и фольклористы, пополняем знания. Находим и расшифровываем карандашные полуистлевшие записи, обрабатываем и, готовя к публикации, комментируем.

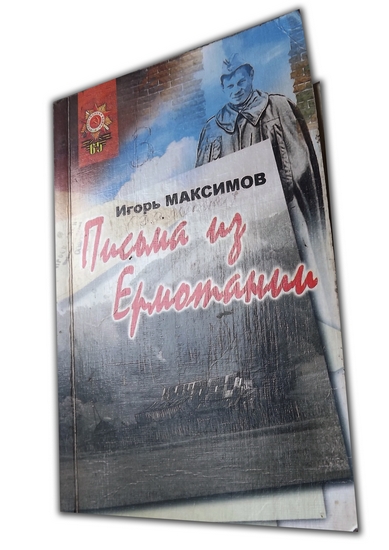

Книга "…Я умру, когда природа будет воскресать" открыла серию "военных" публикаций, подготовленных лабораторией народной культуры МГТУ. К юбилею Победы готовы к изданию два фронтовых дневника. Автор одного из них - участник Великой Отечественной войны Игорь Павлович Максимов. Сейчас ему 95 лет. Выпускник филологического факультета Магнитогорского педагогического института 1943 года. После войны работал учителем русского языка и литературы в поселке Тукан Белорецкого района. Он автор книг и дневниковых записей, отражающих историю повседневности тяжелейших годов советского периода: раскулачивание, спецпереселение, война, послевоенное время. Тихая проза о родной земле, написанная скромным человеком, дополняет историческую картину знаковых для страны событий.

- Он прирожденный писатель, прекрасный пейзажист, - говорит Светлана Моисеева. - Подготовительная работа была сложной. Чтобы расшифровывать текст, надо было понять человека, проникнуться его мироощущением.

Второй дневник принадлежал преподавателю пединститута Арсению Николаевичу Державину. Ценные записи сохранили его родные.

- Уникальный человек, - продолжает Светлана Алексеевна. - Кандидат физико-математических наук, доцент, отличник народного образования РСФСР, фронтовик. Арсений Николаевич - уроженец Смоленска, в первые дни войны оказался на передовой. Был ранен и после госпиталя приехал к родным в Магнитогорск. Дневник вёл с детства, иллюстрируя рисунками. Записи отражают довоенную обстановку в стране, позволяют говорить о многогранности интересов автора. Он был прекрасным исполнителем арий и настолько хорошо владел иностранными языками, что одно время был деканом факультета. Первую часть дневниковых записей помогали обработать специалисты из Питера. Для перевода текстов в электронный формат привлекали студентов. Потом многие просили прочесть записи целиком. Исторические события, пережитые конкретным человеком, становятся ближе и понятнее для поколения, не знавшего войну.

Из дневниковых записей Игоря Павловича Максимова

Бухарест, 20 сентября 1944 года.

Рано утром поездом мы приехали в Бухарест - румынскую столицу. От полуразрушенного вокзала проехали к центру, дошли до hotel "Чоконда". Центр красив: громадные многоэтажные дома с колоннами. Пиками и остриями уходят они в сентябрьское чистое небо. Против дома короля Михая стоит памятник королю Карлу I. Он на коне, пощипанном фугаской. Площадь так ровна, как будто глянцевая.

Прошли вниз по улице Victoria (одна из главных в Бухаресте). Рекламы, рекламы, сплошь магазины, кофейни, закусочные, ресторанчики, чайные - что угодно, но деньги, деньги и деньги.

За них здесь дрожат: всё частное. Куры тощие. И пудов на девять проститутки, и мальчики-газетчики, трамваи, машины и потоки людей - всё сливается в одно пёстрое панно европейского города. Здесь больше западного ветра, воздуха, гуще колорит. Жизнь бьёт ключом, всё шевелится, всё в движении.

И всё не то, что у русских, а особая, типичная Западная Европа. В городе Брэиле у четверых человек я спросил, чей это памятник? И ни один не сказал - помотали головой, разведя безнадёжно руками. Культура! (Troian - написано на памятнике). Я не видел подобных разрушений на ж/дорогах. Всё подчистую, как ураганом, сметено на 15-17 км от Бухареста к Брэилу!

9 января 1945 года, 3 дивизион, 2 батарея.

В этом новом статусе так некогда, что нет силы написать письмо в Россию своим старикам. Только что пришли люди в просторную новую землянку. Вечер пал синими сумерками на белые поля. Серые посадки вдали. Дует ветер, порывы перемениваются со взрывами. Тянутся по дороге повозки, в них - чёрные силуэты повозников. Я вспоминаю, как ехали по трупам на машинах. Я видел - автоматчики <неразборчиво> обозников - да что - об этом не следует говорить. Это ценный урок тактики. Оцениваю себя и всех своих.

Мы входим в состав 57 армии. В землянке чад, капает с потолка. Приятно тепло. Ноги коченеют. Ярко вдруг осветит ракетой - эх, война. Я дежурю один. Устал. Трудно.

12 января 1945 года.

Перед чем это затишье, эта странная январская теплынь? Мадьяры по нескольку семей собираются в подвалы и там дрожат от холода и страха. Серая, пожалуй, даже сивая лошадь лежит на обочине дороги. Она силится подняться, не может. Под животом дымится алая лужа крови - у неё, очевидно, перебиты ноги.