Великие поэты и фантазеры – древние греки – придумали некогда историю о прекрасных дриадах, населявших деревья, живших и умиравших вместе с ними. Говорят, тем, кто продлял жизнь их обиталищу, нимфы эти оказывали особое покровительство. Какое? О том за давностию лет история умалчивает. Но те, кому они помогали в жизни, обретали славу и даже сами становились героями удивительных историй…

Впрочем, много лет тому назад, еще в прошлом веке, сегодняшний мой герой героем вовсе не был. И до такой степени это его «негеройство» доходило, что он трижды не поступил ни в одно из учебных заведений, так или иначе открывавших ему дорогу к профессиональному творчеству.

Сначала его не приняли в Свердловское художественное училище по причине плохого знания русского языка – иными словами, на вступительных он «завалил» сочинение. Потом, уже по причине полного незнания языка иностранного, не пустили на только что открывшийся в Магнитогорском пединституте художественно-графический факультет. Ну а в техническое училище № 54, объявившее вскоре набор в группу художников-оформителей, он сам не пошел. Не решился, говорит. Стеснительным был очень по природе. Раз две промашки вышло, рассудил, значит, не надо еще раз судьбу испытывать – само все как-нибудь образуется. Да теперь, утверждает, не очень-то о том своем решении и сожалеет. Был бы профессионалом – одних только худсоветов сколько за жизнь пришлось бы пройти.

– А так, – добавляет, – нам, любителям, 90 процентов «скидки» полагается.

Не знаю, о каких «скидках» ведет в данном случае речь самодеятельный мастер художественной резьбы по дереву Михаил Сидорович Середкин, работы которого вызывают неподдельные интерес и восторг посетителей его выставок. Созданные им доски, на которых разворачиваются перед зрителем бытовые сценки и целые философские сюжеты, гудит колокольный набат и шумит-поет народ, подобны скрижалям истории, сохраняющим на века память об ускользающем времени.

Лет десять назад, когда в городе проходила первая персональная выставка Середкина, журналисты пытали мастера на предмет того, откуда берутся темы и сюжеты его работ. Да откуда – из жизни, разумеется. Есть, например, у Михаила Сидоровича диптих, на одной части которого изображены нищие, забредшие в дремучий лес. А на другой – увешанные тяжелыми цепями и отягощенные мошнами «новые русские» всех мастей и калибров.

– Вот этого бомжа я около мусорного бака однажды увидел, – поясняет автор. – Вот тот у крытого рынка с собакой сидел и милостыню собирал. А старуха, что на переднем плане, года два у магазина «Океан» стояла. Я много разных набросков тогда сделал. Потом эти типажи просто скомпоновал в окружении дремучего леса, куда все мы забрели в результате непродуманных реформ и преобразований. И смотрят на нас с деревьев мудрые старые птицы, а в гнездах кричат голодные заброшенные птенцы – наши дети… Ну а «новых русских» сделал уже несколько лет спустя, когда появились все эти кофры с деньгами на замках, здоровые кресты на шеях, собаки с золотыми цепями да вокруг особняков каменные заборы повырастали… С этой доской я очень долго возился. Тут ведь как работаешь: если «зациклился» на теме, начинаешь лишнее здесь убирать, там подтачивать. Главное, вовремя остановиться. Лишняя точка может все испортить…

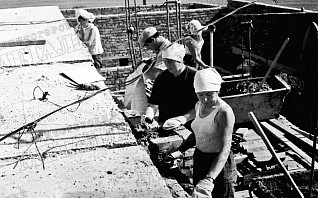

Что касается не вовремя поставленной точки, в этом, думаю, с Михаилом Сидоровичем согласится всякий, даже тот, кто от занятий резьбой по дереву весьма далек. Сам Середкин, кстати, открыл в себе тягу к этому ремеслу довольно поздно – лет в сорок. По профессии-то ведь он электросварщик, почти до самой пенсии проработавший в тресте «Магнитострой».

Есть, правда, в его рабочей биографии примечательная страница – занятия живописью в изостудии Магнитогорского металлургического комбината. Привел туда однажды 20-летнего Мишу родной брат Иван. Иначе он и этот порог ни за что бы в жизни переступить не решился. То братство творческих единомышленников мастер и сегодня вспоминает с благодарностью, ведь оставались в изостудии на многие годы лишь те, кто, действительно, хотел научиться «души изменчивой приметы переносить на полотно».

– Занятия в изостудии, – вспоминает Михаил Сидорович, – мне очень многое дали. Красками, кистями, холстами нас обеспечивали полностью. И поэтому мы имели возможность много работать. Народу сколько туда приходило! А сколько мы на этюды выезжали! У меня в то время в углу комнаты постоянно стояли наготове этюдник, рюкзак и спальник. В пятницу вечером собирались, уезжали и только к вечеру воскресенья возвращались домой. Дождь, снег, солнце – все едино: ставим палатку и работаем, работаем, работаем…

Один из таких продолжительных выездов был совершен в 1974-м в Ленинград. Привезя оттуда в Магнитку множество этюдов и зарисовок, взялся впервые Михаил Середкин за штихель и дерево. Из созданной им тогда «ленинградской» серии работ «в живых» ныне осталась самая первая – знаменитый Спас на Крови, купола которого отражает водная гладь канала Грибоедова. Тот же вид, кстати, он попробовал тогда же «перевести» в чеканку. Но металл, говорит, совсем не то, что дерево. От липовой доски дух особый исходит. Опилки воздух очищают. А за работой забываются и болячки, и жизненные неурядицы.

Кроме того, в резьбе по дереву нашел он себя и как рисовальщик, и как скульптор. Ведь практически все сюжеты середкинских работ рождаются сначала на бумаге как зарисовки с натуры, или «почеркушечки», как называет их он сам. Делаются они в поездках по России, а иногда просто во время прогулок по городу. Недавно во Владимире, например, ему удалось запечатлеть те памятники старины, фотографировать которые либо запрещено вовсе, либо разрешается за определенную плату. А в прошлом году в Екатеринбурге и вовсе диковинный случай вышел.

– Зарисовывал я, – рассказывает Михаил Сидорович, – Патриаршье подворье, которое расположено напротив Храма на Крови во имя всех святых. Сумка дорожная рядом со мной лежала. Подошел охранник – поинтересовался, что в ней… Слово за слово, рассказал я ему, что побывал за свою жизнь во многих святых местах и на звонницы церковные поднимался, чтобы обозреть с них российские просторы. А вот на звонницу Храма на Крови попасть ни разу не довелось… В общем, помогли мне ребята это сделать, хотя пропускают туда далеко не каждого…

Мы перебираем на столе рисунки, сделанные карандашом, фломастером, гелевой ручкой. Практически все это – эскизы будущих и уже воплощенных замыслов. Впрочем, многие из них сами по себе являются законченными произведениями. Серию графических работ, посвященную храмам Магнитки и ее окрестностей, нынешним летом Михаил Сидорович впервые представил на суд зрителей в экспозиции выставки самодеятельных художников. Тогда и заговорили об открытии новой ипостаси таланта известного в городе мастера. Неменьший восторг, кстати, вызвали на ней и его панно, при создании которых автор использовал так называемую смешанную технику, соединяющую ткань, раскрашенное и тонированное дерево, соломку и даже мелкие декоративные вещицы, вроде миниатюрных китайских птичек из перьев и пуха…

Работы эти по духу и стилистике сродни знаменитому русскому лубку – яркому, жизнерадостному, поучительному. Вот «Дерево жизни», под кроной которого поют и грустят люди. В ветвях его свили гнездо аисты. А вдаль бежит-зовет дорога, ведущая к сверкающим на горизонте золотыми куполами храмам…

А вот – работа без названия, центральной фигурой которой является губернатор уездного города N, смахивающий на гоголевского городничего и надзирателя одновременно. Левая рука за спиной – она взятку берет. Вместо полагающейся шашки на боку – полосатый жезл. А вокруг сгрудилась толпа, в которой есть и недовольные, и льстивые, и неунывающие… Работу эту делал Середкин на заказ для кемеровского губернатора Амана Тулеева. Он, говорят, подобную сатиру очень любит. Но что-то там такое в конце концов у заказчиков не сложилось, и остался «городничий» в Магнитке, о чем его создатель не жалеет. Славная получилась сценка…

Иной оказалась судьба другого аллегорического панно – «Набат», родившегося в середине 90-х как отражение мыслей и чаяний многих современников: объятое пожаром село, поникшие колосья, тревожно кружащие над землей птицы, старик-крестьянин, бьющий в набат, и ратный полк, отправляющийся в далекий поход на защиту земли русской. Эта работа и еще четыре были подарены во время освящения храма Вознесения Господня управделами Московской патриархии митрополиту Клименту, митрополиту Челябинскому и Златоустовскому Иову, архиепископам Екатеринбургскому и Верхнеуральскому Викентию и Стерлитамакскому Никону.

Впрочем, Россия – не единственное место прописки произведений самобытного мастера. Есть они ныне и в США, и в Германии, и в Польше, и в Италии, и много где еще. Ведь дерево в его руках обретает поистине вторую жизнь, и энергетика от этих работ исходит особая. Так что, кто его знает, быть может, великие фантазеры и поэты – древние греки – были не так уж далеки от истины, придумывая удивительную историю о дриадах и их волшебном даре, способном коренным образом изменить судьбу его обладателя…