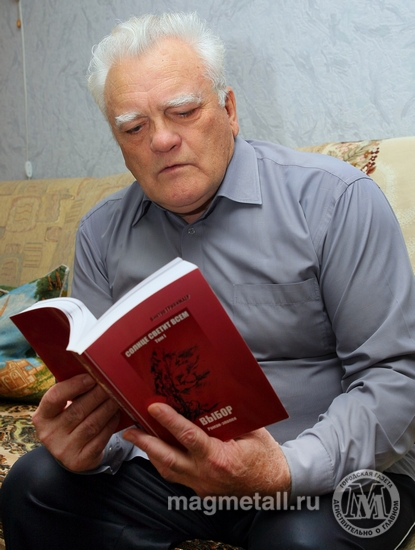

Вот историческая справка, подготовленная для энциклопедии "Челябинская область" и использованная там.

Первый гарнизон

"Магнитная станица Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии, военно-административная и территориальная единица Оренбургского казачьего войска. По данным П. И. Рычкова, первый гарнизон крепости по распоряжению Неплюева состоял из роты драгун и полуроты пехоты, которые при помощи строителей-мещеряков соорудили укрепление (земляной вал, ров перед ним, угловые бастионы с пушками и деревянные рогатки).

Внутри крепости были построены казармы для солдат и дома для офицеров, магазин для хранения продуктов и фуража, цейхгауз для военного имущества и другие сооружения, была заложена церковь. Крепость Магнитная наряду с другими крепостями, редутами и пикетами входила в Орскую дистанцию Верхнеяицкой линии. Указом императрицы Екатерины II от 17 июня 1764 предписывалось в крепости Магнитной иметь 2,5 роты Казанского драгунского полка и столько же пехоты из Уфимского полка. В последующие годы гарнизон пополнялся казаками.

В период крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева повстанческие отряды осаждали крепость, имевшую гарнизон "не более 100 человек и с десятью орудиями". В 1774 году в крепости находились 1,5 роты пехоты, рота драгун, восемь трехфунтовых чугунных и медных пушек и девять меньшего калибра. Повстанцами крепость была взята штурмом 6 мая (оставлена 8 мая); повешено несколько человек, в том числе исполняющий обязанности коменданта крепости капитан С. К. Тихановский, священник.

В 1796 году в крепость было переселено пять казачьих семей с Дона, в 1805-м - около десяти семей казаков Исетского войска из-под Челябинской крепости. Согласно ведомости за 1818 год, в гарнизоне крепости Магнитной числилось 403 человека мужского пола (в т. ч. 161 - казачьего сословия).

Дальше на Восток

По предписанию генерал-губернатора В. А. Перовского (май 1837 года) после переноса границы дальше на восток в казачье сословие были зачислены все нижние чины линейных батальонов, военные кантонисты и другие, проживавшие в бывших пограничных крепостях жители. Гарнизон, ставший казачьим, способствовал безопасности изучения богатств горы и добычи руды для Белорецкого железоделательного завода. С 1838 года крепость стала именоваться станицей, в 1840-м название Магнитная станица закреплено "Положением об Оренбургском казачьем войске". Поселок Магнитный стал центром станицы (юрта), объединявшим больше десятка поселков и хуторов. В 1865-м, с ликвидацией военно-пограничной линии по реке Урал, в поселке было 312 домов с населением 1724 человека, из которых 860 мужского пола.

В 1891 году (23 июля) станицу посетил наследник престола: будущему императору Николаю II хлеб-соль от станичников преподнес отставной войсковой старшина Доможиров.

Станичный поселок был центром административной и общественной жизни. Кроме поселка Магнитного в станицу входили поселки Янгельский (325 дворов), Ново-Черноотрожский (более 66), Ново-Воздвиженский (151), Ново-Аблязовский (50), Агаповский (204), Ново-Чесноковский (70), Верхне-Кизильский (300), Смеловский (213). К Магнитной станице относились также хутора, в которых проживало и неказачье население: Пещерский (42 двора), Поповский (49), Шлыгина (44), Ханжина (45), Гурьева (27), Мажурова (9). Население станичного юрта составляло 12549 человек. По данным 1889 года, в хозяйствах станичного юрта насчитывалось скота: лошадей - 9727, быков и волов - 1155, коров - 4560, овец - 23 313 голов.

В станице действовали 5-дневные ярмарки: летняя (открыта в 1844-м) - с 8 июля, и осенняя (открыта в 1890-м) - с 6 октября зимой проводились конские ярмарки, на которых выставлялось 500-700 голов рабочих и строевых лошадей, главным образом с башкирских и казахских территорий. Среди почетных казаков Магнитной станицы значились: наказной атаман ОКВ Я. Ф. Барабаш (1899 г.), генерал-лейтенант А. С. Бакич (1919 г.). В разные годы станичными атаманами были: войсковой старшина Ф.С. Доможиров (1836 г.), урядник Лаврентьев (1866 г.), урядник Н. Меньшиков (1891 г.), урядник Ф. Д. Ефимов (1893 г.) сотник Л. Н. Доможиров (1896 г.), вахмистр П. Д. Ханжин (1905 г.), Д. П. Феофанов (1914 г.), И. В. Ветлашов (1918 г.).

Лихие события

В 1914 году станичный поселок насчитывал 731 двор с населением 4497 человек. Станичный юрт включал 11 поселков и пять хуторов с населением свыше 21 тысячи жителей. К 1917 году лихие события сократили не только население, но и количество дворов в Магнитном. В поселке стояло уже 508 домов, проживало 2730 человек. В поселке имелось два православных храма, две деревянные школы (одна - для мальчиков, другая - для девочек), две водяные мельницы, два кожевенных завода, базар.

В период гражданской войны казаки станицы участвовали в боевых действиях в основном в составе антибольшевистских формирований - Оренбургской армии атамана А. И. Дутова. В конце июля 1919 года на участке Карагайская - Магнитная шли ожесточенные бои между 4-м Оренбургским армейским корпусом белых, штаб которого располагался в Магнитной станице, и 24-й стрелковой дивизией красных. Магнитная станица была взята частями 1-й бригады 24-й стрелковой дивизии 16-18 августа 1919 года. Особенно упорными были бои в районе современного поселка Крылова (Магнитогорск), а также на участке Черная речка - оз. Мартышье, на месте современного парка культуры и отдыха и центральной дамбы.

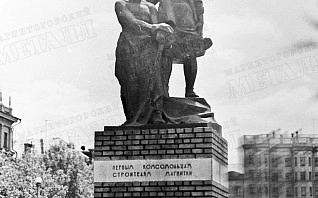

С 1922 года поселок Магнитный был волостным центром (Челябинской губернии), с 1923 года - районным центром (Уральской области). В 1924-25 годах в Магнитной действовали три селькохозяйственных кружка, сельскохозяйственное товарищество с небольшим уставным капиталом; в поселках Магнитном, Среднеуральском, Аблязовском и Янгельском - кооперативные потребительские общества, численность их членов к 1927 году составляла свыше двух тысяч человек. В 1929 году в поселок Магнитный прибыли первые строители металлургического завода, открылось представительство Магнитостроя. В январе 1930-го в поселке Магнитном был создан колхоз "Искра", объединивший 55 крестьянских хозяйств. В 1931 году, со строительством 1-й плотины, началось частичное затопление территории поселка Магнитного. В 1937 году, при строительстве 2-й плотины и заполнении Магнитогорского водохранилища, б?льшая часть территории поселка Магнитного была затоплена. В Магнитогорске сохранились некоторые исторические строения, следы крепостных стен; наименование "поселок Станица Магнитная" присвоено исторической части города (быв. Старая Магнитка) решением городского Собрания в 2003 году.

Заглянуть "за паровоз"

Датой рождения города Магнитогорска принято считать 30 июня 1929 года, когда на строительство металлургического гиганта прибыл первый паровоз со строителями. Но остановился он не в голой степи, а у станционных строений. И люди здесь уже жили около двухсот лет, а кочевали они по этим местам и того дольше. И "Страна городов" здесь когда-то существовала. Так давайте сегодня заглянем "за паровоз" хотя бы лет на двести шестьдесят назад.

Крепость Магнитная. Точной информации, в какой именно день был забит первый колышек на месте основания крепости Магнитной, нет. Вот Троицкую крепость основали 2 июня, это известно. И на основе анализа событий можно предполагать, что в Магнитной этот колышек был забит по распоряжению главного командира Оренбургской комиссии И. И. Неплюева в первую неделю июня 1743 года, примерно седьмого числа, плюс-минус два дня. Ехали от Троицкой через Степную, которую тоже основали по пути, потом через Верхнеяицкую к нам. А потом дальше вниз по течению реки до тогдашнего Оренбурга, который вскоре стал Орском. А почти через год Неплюев стал первым губернатором вновь созданной Оренбургской губернии (указ Елизаветы от 15 марта 1744 года).

Выбор места для крепости Магнитной Неплюевым с комиссией был сделан не случайно: за рекой располагалась богатая рудными залежами гора и цепь небольших высот, господствующих над местностью, где можно было установить сторожевые пикеты для контроля раскинувшихся дальше степей, навещаемых в летнюю пору казахами.

Название крепости определилось по русскому наименованию горы. В новую крепость сразу была направлена команда, в составе одной роты драгун из Билярского полка и полуроты пехоты. Казаков поначалу не было, они стали организовываться только после указа от 27.07.1744 о создании Оренбургского казачьего войска (ОКВ) и обращении в казаков беглых крестьян и других вольных людей, селящихся в крае. В ОКВ перевели часть яицких казаков и небольшие команды из других казачьих окраин. Но так как казаков было все же немного, то и пограничные крепости долгое время оставались небольшими военными гарнизонами. В 1747 году в крепости Магнитной насчитывалось всего 26 казачьих дворов.

Драгуны были вооружены саблями, пиками, фузеями и другим штатным оружием, солдаты - ружьями, казаки - саблями, турками, пиками и даже сайдаками. В гарнизоне имелись одна медная и три чугунных пушки. Вокруг крепости выкопали ров и насыпали вал около трех метров высотой, с внешней стороны установили деревянные рогатки. Крепость имела квадратную форму и занимала площадь около половины гектара. На углах сооружались бастионы с пушками. Пушки же установили и над двумя воротами

Продолжение следует…