Увесистому фотоальбому в наших руках столько же лет, сколько самому отделению – в нём бережно хранится история поистине уникального медицинского подразделения. Причём уникального как 30 лет назад, когда оно только образовывалось, так и сегодня. Поскольку нейрореанимация медсанчасти – единственная подобная структура на весь город, южный куст Челябинской области и граничащие с ним районы республики Башкортостан. Даже в городах-миллионниках не каждая клиника может похвалиться нейрореанимацией, и в нашем регионе таковые есть только в Челябинске – и только в крупнейших клиниках, по большей части, федерального подчинения. Ещё один немаловажный факт: именно Магнитогорск стал первым городом Челябинской области, в котором было открыто специализированное отделение для пациентов нейрохирургии.

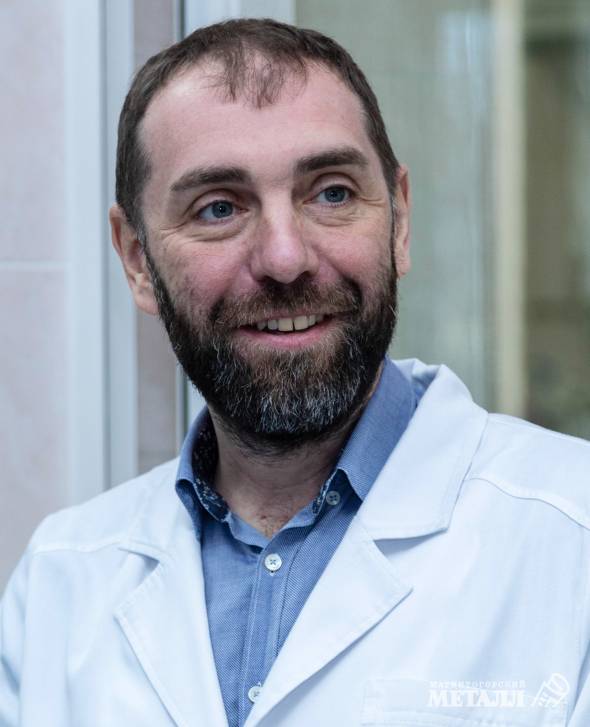

С чёрно-белых фотографий улыбаются светила мировой нейрохирургии, заведующий отделением нейрохирургии АНО ЦКМСЧ Леонид Сак и первый заведующий нейрореанимации, анестезиолог-реаниматолог Виталий Покровский. Именно им и коллегам в первой половине сложных лихих 90-х пришла в голову дерзкая мысль открыть уникальное специализированное подразделение, которое выведет медсанчасть на качественно новый уровень, а главное, принесёт огромную пользу пациентам нейрохирургического профиля.

– Так сложилась ситуация: число пациентов с нейрохирургическими патологиями зашкаливало, а пациенты эти тяжёлые, требуют круглосуточного повышенного реанимационного внимания, а главное, длительной реанимации и искусственной вентиляции лёгких, так родилась идея нейрореанимационного отделения, чего на тот момент не получилось сделать даже у главного нейрохирурга всей Челябинской области, – рассказывает Леонид Давыдович. – У нас же всё сложилось благодаря активной поддержке нашей идеи тогдашним главным врачом медсанчасти Мариной Викторовной Шеметовой и, разумеется, доверию и пониманию главного партнёра клиники – Магнитогорского металлургического комбината.

Организационные вопросы взял на себя Виталий Покровский, он же стал первым заведующим отделения нейрореанимации. Под его руководством сформировался и превратился в настоящую семью сплочённый коллектив отделения.

– До открытия отделения наши пациенты лежали в общей реанимации, что, безусловно, очень усложняло уход за ними, – говорит Виталий Бориславович. – Состояние пациентов разное, но абсолютно все нуждаются в особенном уходе, а порой и длительном пребывании в зыбком состоянии. Только представьте себе: однажды пациент провёл на реанимационной койке при искусственной вентиляции лёгких два с половиной года! Разумеется, таких пациентов наблюдать и восстанавливать могут только медики, имеющие специфические знания и умения. Потому первоначально персонал собирали буквально по всему городу, обучали сами и отправляли на профессиональную подготовку, сплачивали – потому что без тёплой атмосферы внутри коллектива терпеть, а уж тем более, любить такую сложную работу, поверьте, невозможно.

И – коллектив сложился: в отделении, несмотря на сложность работы – а я не ошибусь, если назову пациентов нейрореанимации самыми сложными «клиентами» медиков, текучки кадров практически нет.

Докторов, конечно, не хватает, учитывая, что каждый из работающих здесь «ведёт» в качестве анестезиолога-реаниматолога операции у врачей других профилей.

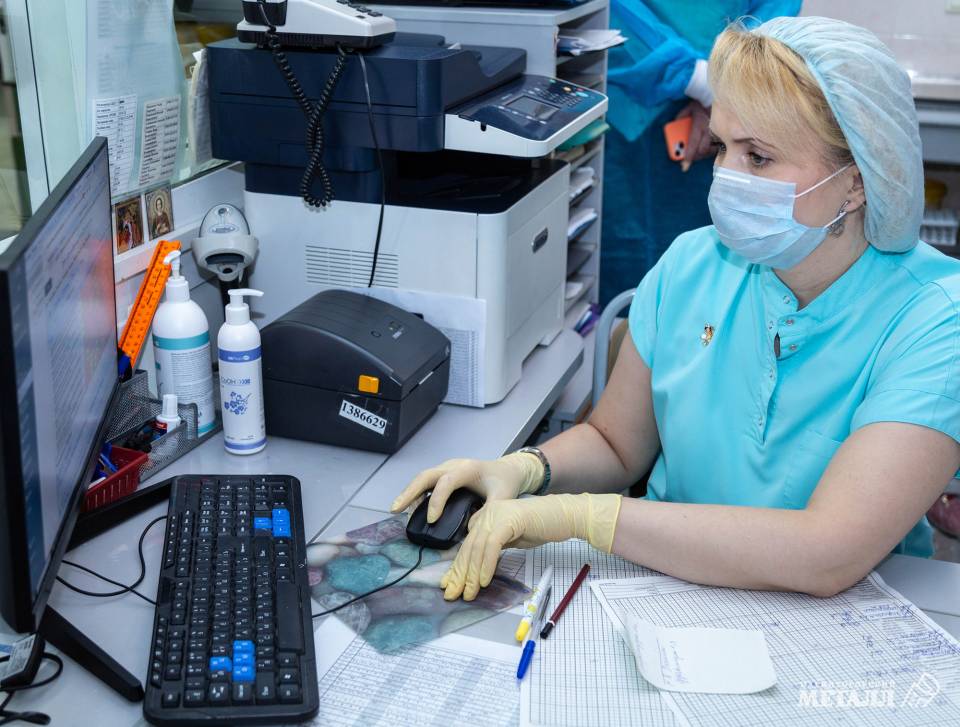

И первыми помощницами в профессии для докторов становятся медицинские сёстры и представительницы младшего медперсонала – на их хрупкие плечи выпадает основная и самая тяжёлая работа, учитывая, что пациенты в 99 процентах случаев лежат в замутнённом сознании или вообще без оного. Потому работа сложна и чисто физически: переворачивать каждые два часа, подсаживать, обтирать…

– Наши девочки – настоящий «золотой фонд» медицины, – говорит старшая медсестра отделения нейрореанимации АНО «ЦКМСЧ» Ольга Кузьмина. – Кроме хорошей образовательной базы – а каждая имеет сертификат анестезиста, – требуются опыт, трудолюбие, стрессоустойчивость, потому что больные у нас бывают с психозами, зачастую не осознают своих действий. К каждому – индивидуальный подход, доза препарата, настройка аппаратуры…

В подчинении Ольги Кузьминой 12 медицинских сестёр и восемь младших медсестёр со специальными сертификатами по уходу за больными. Многие работают долгие годы, приходят после медколледжа и остаются в отделении.

– Я после медучилища целенаправленно шла в это отделение, – признаётся Ольга Кузьмина. – Реанимация – опыт, который должна получить каждая медсестра, после него все опции профессии по плечу, найдёшь работу в любой области медицины. Но даже не это главное: нравится видеть результат своей работы. Когда человек, поступающий на грани жизни и смерти, покидает тебя в сознании и чуть ли не своими ногами, это дорогого стоит.

По словам заведующего отделением нейрореанимации медсанчасти Эльдара Шаяхметова, несмотря на малое число койко-мест – их всего шесть, за год через отделение «проходят» от 500 до 600 пациентов.

– Основная масса – хирургические пациенты с повреждениями центральной нервной системы, спинного, головного мозга, травматическими повреждениями позвоночника, – перечисляет Эльдар Рашитович. – Ещё – пациенты после эмболизации аневризм головного мозга, несмотря на то, что в целом это пациенты терапевтического профиля, на раннем постоперационном периоде это наши клиенты до стабилизации состояния. И онко-хирургические пациенты с опухолями головного и спинного мозга. Все они получают у нас динамическое наблюдение и лечение в постоперационный период.

Для этого в отделении установлена высококлассная наркозно-дыхательная аппаратура, позволяющая круглосуточно отслеживать в реальном времени параметры вентиляции пациента, в зависимости от динамики состояния доктора коррегируют режимы, филигранно настраивая оборудование, буквально каждый вдох и выдох больного мониторится и учитывается в работе. Подключены пациенты и к оборудованию ультразвукового исследования – на нём специалисты-функционалисты отслеживают работу органов и систем в динамике. Даже специализированное питание подаётся организму автоматически. Весь комплекс противошоковых, лечебно-диагностических и лечебных мероприятий проводят здесь. Достигнув стабилизации состояния, пациентов переводят на долечивание в нейрохирургию или в отделения основного профиля заболевания, далее – в реабилитационный центр медсанчасти.

Даже в годы пандемии, когда все клиники южного куста региона работали с ковидом, и только медсанчасть вела всех остальных пациентов, летальность в нейрореанимации не превышала положенных показателей. При том, что с каждым годом, благодаря росту уровня медицинского оборудования, высокотехнологичные операции на ЦНС назначают всё чаще. Это, безусловно, улучшает показатели работы клиники в целом, но в частности – увеличивает нагрузку на медперсонал нейрореанимации.

В помощь докторам – цифровизация работы медсанчасти, развитие единой информационной системы, экономящей время и ресурсы, а также мировое достижение последних лет – телемедицина.

В крайнем случае пациента транспортируют в крупные специализированные федеральные центры страны и мира.

– Само наличие нейрореанимации в медсанчасти города областного подчинения говорит о высоком уровне развития клиники, – говорит главный врач АНО «ЦКМСЧ» Максим Домашенко. – Доктора, обладающие навыками длительной респираторной поддержки, – штучный товар во всей стране. А здесь изначально сложились правильные традиции и всё, что требовалось от меня, когда я вступил в должность, – это наполнить отделение более современной дыхательной аппаратурой. Задача анестезиолога-реаниматолога нейрореанимации – не просто сохранить жизнь человеку, а сделать так, чтобы на следующий этап лечения он перешёл в состоянии на порядок выше, чем поступил. Очень много сейчас говорят о так называемом ПИТ-синдроме: в палате интенсивной терапии (ПИТ) лежачий пациент довольно быстро истощается, и на ослабленный иммунитет накладываются пневмонии и прочие инфекции. Из-за этого на последующих этапах лечение больного обходится гораздо большими ресурсами, а пребывание в нейрореанимации – удовольствие дорогое: в среднем сутки здесь обходятся государству в 50 тысяч рублей. И задача современной нейрореанимации, кроме основной, состоит в том, чтобы ПИТ-синдрома не допустить – тормошить пациента, шевелить руками и ногами, разговаривать с ним…

По словам главного врача, в планах развития отделения нейрореанимации стоит, прежде всего, избавление персонала от так называемой паллиативной помощи: сосредоточившись исключительно на должном контингенте, врачи смогут оказать помощь большему числу «своих» пациентов.

– Даже очень тяжёлый пациент, к примеру, с черепно-мозговой травмой не должен занимать койко-место нейрореанимации несколько месяцев подряд: закончился этап нейрохирургической помощи – в идеале перенаправляем больного в травматологию или реанимацию и принимаем того, кто действительно нуждается в помощи отделения нейрореанимации, – говорит Максим Домашенко. – Здесь должны находиться в первую очередь пациенты после операций на головном мозге, после разрыва аневризм, с ишемическим инсультом – вот им необходима высококвалифицированная помощь именно этих докторов, чьи компетенции выше, чем у других реаниматологов города и области.

Именно профессия анестезиолога-реаниматолога считается в медицинском мире самой «выжигающей», потому врачам рекомендовано менять специализацию максимум после десяти лет работы. Однако персонал отделения нейрореанимации в профессиональном выгорании обвинить невозможно – даже с учётом супернагрузки. Почему? – улыбаются в ответ: тёплая сплочённая атмосфера в коллективе, где каждый считает друг друга не просто коллегой – членом семьи.