ПОСЛЕ УТОМИТЕЛЬНЫХ четырех дней дороги группа их трех скаутов прибыла в Полярный. Мурманская область, находящаяся в нескольких тысячах километров от Челябинской, приняла ребят как родных: магнитогорских разведчиков радушно встретили моряки подлодки «Магнитогорск», которая дислоцируется в Полярном. А после того, как проходящим службу в бригаде подлодок были переданы письма от родственников, кто-то из экипажа крикнул Андрею Полозкову, собирающемуся в ноябре вернуться в Магнитогорск:

– Ну, веди своих, сержант.

Первая и самая запоминающаяся экскурсия была на подлодку. «Тесно тут у вас и жарко, – призналась через полчаса руководитель скаутской группы Олеся Синицких. – И как вы здесь служите?..» Зато Игорь Ждамиров и Александр Гусев были в полном восторге: после фильма таких впечатлений не наберешься.

Первое время жили в казармах. Начальник военной столовой, служивший еще на «Магнитогорском комсомольце», кормил земляков от души. Гостям устроили настоящую культурную программу: провели по всем музеям Полярного, а День военно-морского Флота России отмечали вместе в Доме офицеров и на военном параде. Через пару дней скаутов отвезли за 200 км от Полярного – в долину Славы, где их приняли в местный поисковый отряд. Идея принять участие в раскопках мест сражений Великой Отечественной войны созрела после рассказов бригады подводников. Долина Славы – единственное место, где во время войны враг так и не смог перейти советско-норвежскую границу. Дорога на Мурманск, выход к Северному Ледовитому океану, большие залежи никеля в Заполярье – к этому стремился Гитлер. За три года обе стороны понесли огромные потери. Поначалу место это прозвали долиной Смерти, а не Славы. Долгое время оно было закрыто для поисковой деятельности, только в начале 70-х здесь начали работать местные отряды. И подводники «Магнитогорска» пригласили на помощь мурманчанам магнитогорцев.

– Организации российских юных разведчиков много занимаются нашей историей, особое внимание уделяя периоду Великой Отечественной войны, – рассказывает руководитель поездки Олеся Синицких. – Только вот о Северном флоте, сыгравшем не последнюю роль в войне, всегда было очень мало сведений. Поэтому мы взялись за подробное изучение его истории. А тут как раз предложение подводников – погостить в Полярном и попробовать себя в качестве поисковиков…

К полевым условиям скауты были готовы, но с погодой не подрассчитали. Вместо ожидаемых в июле 18 градусов Приполярье встретило их +5–6 градусами, хмурыми тучами, мелким дождем и суровым северным ветром.

– Ветер пробирал до костей, а влажность была такой, что бесполезно что-либо сушить, – вспоминает Олеся. – Во время всех пяти дней поездки стоял полярный день, и первые сутки мы никак не могли уснуть, ориентируясь по часам. Если бы не усталость, можно копать и поднимать останки и днем и ночью. Раскопки вели на сопках. Условия тяжелые: мох, камни, сырая трава и очень скользко. Работали с двумя миноискателями и первое время разрывали все, на что сигнализировала техника. На второй день благодаря своему гиду, руководителю местного поискового отряда и поискового объединения Мурманской области Константину Добровольскому, обнаружили останки советского солдата. Сами бы вряд ли их заметили: не было ни практики, ни опыта. Останки солдата заросли мхом, были завалены травой и очень плотно переплетены корнями деревьев. Ведь в этой климатической зоне деревья не пускают корни вглубь, а распускают их по поверхности земли как щупальца. Наш проводник, глядя на череп и зубы, сказал, что это был молодой боец, а поскольку никакого обмундирования на нем не было, мы сделали вывод, что с убитого все, что можно, сняли во время отступления. Так часто вынуждены были поступать в советских частях.

И с первым поднятым бойцом, и с погодой магнитогорцам, можно сказать, повезло. Не так давно в долину Славы приезжал челябинский поисковый отряд «Булат». Но тогда выпал снег, и работать было невозможно, а когда улучшилась погода, пора было возвращаться домой.

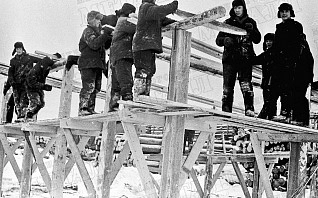

– Вот и представьте себе, каково было солдатам защищать родную землю, – говорит Олеся Синицких. – А если военнослужащего призвали с юга страны да в те военно-полевые условия, которые были на наших позициях?.. Когда нас провели по местности и показали, где и чьи были позиции, мы представили себе войну такой, какой она была, и это был настоящий шок. Разница между нашей линией обороны и немецкой была просто огромной. У противника быт обеспечен на сто процентов: в скалах выдолблены и отшлифованы ванны, бани, сауны, стенки окопов выложены камнями с немецкой педантичностью и аккуратностью на века. Чувствуется, что здесь 60 лет назад хорошо поработали немецкие инженерные войска, видно, что противник пришел надолго – ведь вплоть до отступления Гитлера, до 44 года советские войска так и не могли взять эти сопки. Наконец, мы узнали, какой ценой далась нашей стране победа. За 30 с лишним лет местные отряды подняли в долине Славы более 16 тысяч солдат, причем в среднем на один «поднятый» советский батальон приходится восемь немцев. Когда нашим солдатам давали приказ идти в наступление, они шли по трупам своих. Немцы даже не стреляли в тех, кто полз к их сопкам, только на очень близком расстоянии расстреливали практически в упор. При этом лес был выжжен с обеих сторон, и противник был как на ладони. Разжигать костры запрещали, чтобы сверху не заметила немецкая авиация и не начала бомбить. А уж воронок от разорвавшихся снарядов в долине Славы бесчисленное множество.

Какова сохранность останков и личных вещей? Спустя более 60-ти лет сохранность неплохая – за счет песчаной почвы. Местные находят даже солдатские письма с разборчивыми записями. Довольно много находили медальонов с именами погибших, но нам удалось поднять останки безымянного солдата. В отличие от советских позиций на немецких складах мурманчане находили одежду, залежи оружия и продовольствия, вплоть до консервированных персиков. Стиральные доски, снегоступы, отбойные молотки, берцы…Там, где болотистые места, благодаря постоянной низкой температуре, сохранность останков и предметов еще лучше. Местные рассказывали, как поднимали из болота самолет: ощущение такое, что он упал совсем недавно, а у летчика лишь цвет кожи был темный…

– Как в долине Славы с «черными» поисковиками? «Работают» до сих пор, хотя кажется, что все, что можно добыть ценного, уже нашли. Несмотря на то что долина Славы считается закрытой военной зоной, контролировать «черных», говорят, невозможно. И как везде, в основном, орудуют местные. Во время нашей поездки на одном из перевалов работали неизвестные, и мы слышали несколько взрывов. Местный поисковый отряд постоянно находит разрытые могилы с брошенными костями. От местных слышали примерные расценки: немецкая каска – 200 долларов, бляшка от ремня со свастикой – по той же цене, даже маленькая немецкая пуговка – от 20 до 40 долларов…

Жаль, что нынешнее поколение интересуется именно этим и не знает таких забытых героев Советского Союза, как разведчик Виктор Леонов, которого горные егеря 20-ой лапландской армии называли Полярным Лисом, а разведчиков Леонова Черными Дьяволами. Мы со скаутами пытаемся найти как можно больше сведений о своих героях, хотя после этой поездки можно было каждого советского солдата назвать героем… Не по фильмам и книгам, а собственными глазами нам довелось увидеть промахи советского командования: при нас местный отряд собирал останки двух советских самолетов, которые столкнулись при взлете. Мы вполне реально могли представить знаменитую высоту «Муравейник» под номером 258: когда немцы, как муравьи, лазили по сопкам и укрепляли их, а солдаты нашей армии не могли «взять» противника – только наблюдали, потому что не было приказа.

После этой поездки хотелось бы, – добавляет Олеся Синицких, – приехать туда уже не на разведку, а настоящими поисковиками, как выезжают на ежегодные Вахты памяти ребята из отряда «Рифей».