Труженица тыла Анна Петровна Кулик родилась в большом селе Подгорном в Башкортостане. Отец умер, когда девочке было пять лет, остались они со старшим братом на попечении матери.

Шли тридцатые годы, сложные для людей и в отношении быта – было голодно, – и в политическом плане. И казалось, меньше всего попасть под опасную категорию «враг народа» можно было именно в деревне. Да не тут-то было. В сёлах формировали колхозы, и главу семьи поставили заведующей фермой. Как бы женщина ни старалась, недостаток кормов и эпидемия привели к мору среди телят. Помощница оказалось с гнильцой – написала донос, мол, заведующая поит телят кипятком, оттого те и мрут.

– Мать, конечно, не посадили, но с должности сняли, – рассказывает Анна Петровна. – Тут и покатился слух про неё – враг народа. Работу в колхозе никакую не дают. Что делать? Родственники говорят: надо уезжать. Нашли в соседнем районе небольшую деревушку, где молодой мужчина, вдовец с пятерыми детьми, искал в дом хозяйку. Так семья стала многодетной. И жили вроде неплохо, в достатке. А тут война.

На фронт ушли отчим и его старшая дочь. Оба потом вернулись домой. А детвора, оставшаяся в колхозе, была направлена на работу в поле. Из мужиков в селе осталось два старика: один без ноги, второй слепой. Мальчишки с девчонками выполняли всякую работу: и сеяли, и пололи, и жнейкой косили, и на лошадях сено возили. Трудились с утра до вечера, а за работу получали только «палочки» – трудодни. Молодняк даже не кормили в поле.

– Как-то собранные снопы подавали на обмолот (а они тяжеленные, слежалые) – пришёл в поле комбайн, и объявляют: «Шабаш, время обеда!», – вспоминает ветеран. – Тогда разрешили в районе на колхоз смолоть мешок пшеницы, чтобы кормить комбайнёра и тракториста. Мы в надежде, что и нас покормят. Выставляют чугунок лапши с бараниной, хлеба нарезали. Сели комбайнёр и тракторист – и едят. А мы стоим и смотрим, животы подвело, – голос женщины начинает дрожать. – Ни у одного, ни у другого ничего даже не колыхнулось – нам стало стыдно за них, что без зазрения совести едят и даже горбушечки детям не дадут. Ушли за стог сена, плачем. Потом слышим: «Дети, обед закончился, залезайте наверх, продолжаем».

Слушаю и не верю собственным ушам: переспрашиваю Анну Петровну: «Что, вообще не кормили?!»

– Нет! – в отчаянии она переходит на крик. – Если бы нас мать в конце 1943 года не увезла с этой нищей деревни, мы с голоду точно бы умерли. Две недели на повозке, запряжённой быком, добирались 350 километров до Магнитогорска. К тому времени в Магнитогорске обосновался старший сводный брат, он нас принял к себе, обустроил комнатку в бараке. Я устроилась учиться в ремесленное.

Но постигать основы профессии всей группе девочек из пятнадцати человек приходилось не за партой, а в цехе комбината: точили болванки

Знали, что военный заказ, а что именно изготавливали – узнали много позже, тогда это называли «деталь № 26»: тяжеленная, сантиметров сорок в длину, около 15-ти в ширину. Тащили её с литейки в подвале, а потом пропускали по конвейеру – токарным станкам. На каждом этапе – своя задача. Аня была на первом, но, вспоминает женщина, морально тяжелее всех было тому, кто стоял на последнем станке, потому что за всех был ответственен за возможные недоделки.

– Мастер говорила: «Сделаешь брак, снаряд не разорвётся, немца не убьёт – вам тюрьма», – вспоминает Анна Петровна. – Поэтому что-то не доделать мы боялись больше смерти, брака не было, выполняли всё чётко по чертежам. Зато в цехе кормили, хотя и раз в день: давали 400 грамм хлеба и суп. Половину хлеба съешь, остальное – на вечер. Зимой иногда домой не ходили, оставались у станков под батареей: помещение отапливалось, было хорошо. Как будто было вчера, помню день окончания войны: и плакали, и смеялись. Я радовалась: больше не надо точить эти тяжёлые болванки.

Вот тогда и пришло время от практики переходить к теории. Из ремесленного выпустилась в 1946 году, направили в паровозное депо комбината точить подвесы колёсной пары. Но долго проработать не успела: однажды у станка хлопнулась в обморок – аппендицит. После этого посадили на лёгкий труд, а ей не понравилось, посчитала стыдным практически ничего не делать – уволилась. И устроилась в горячий цех на кран на метизный завод.

Там и нашла свою судьбу – любимого мужа Леонида. Парень был старше на девять лет, в 1951 году поженились. Через год родилась дочка Татьяна, а через три года – сынишка. На производство женщина уже не вернулась – ушла на железную дорогу, где трудилась до пенсии. Семья, дети стали главным приоритетом. И дочь, и сын окончили Магнитогорский горный институт и разлетелись в дальние края: семья сына обосновалась на Дальнем Востоке, дочери – в Польше, а потом на севере. Супруги жили в Магнитке, работали в саду. Леонид Яковлевич тоже долгожитель – умер десять лет назад в возрасте 97 лет.

– У папы своя история, – включается в разговор дочь Анны Петровны Татьяна. – В 1941 году его, курсанта лётного училища, отлучили от полётов – за то, что скрыл, что по происхождению поляк. Отчислили и отправили на Урал. За то, что лишили любимой профессии, всю жизнь держал обиду на советскую власть.

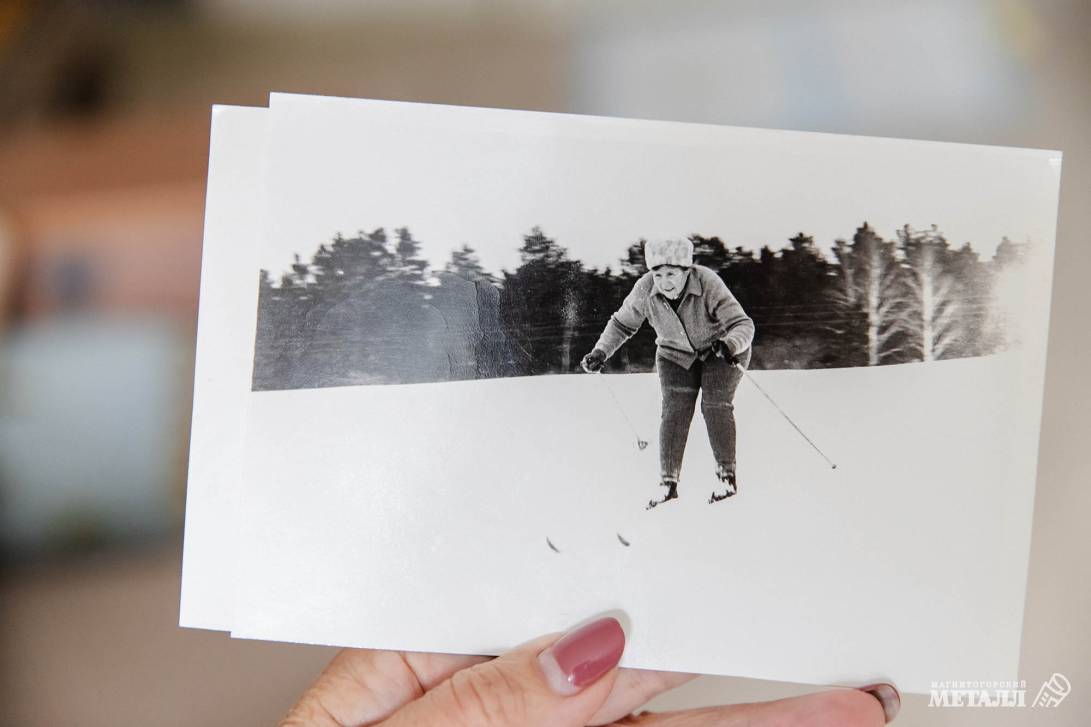

У Анны Петровны, которой в этом году исполняется 98 лет, четверо внуков и четверо правнуков. Четыре года назад Татьяна переехала в Магнитогорск, чтобы быть рядом с мамой, которая отказалась перебираться жить к ним. Каждый год родня вывозит ветерана в санаторий, ежедневно у неё – прогулки, с семьёй ходит в ресторан, была в Притяжении – осталась в восторге. Читает книги и газеты, тренирует память, знает наизусть много стихов и поэм. Конечно, слух и зрение подводят, но видеть красоту и слышать то, что нужно, – хватает. Главное, нет хронических заболеваний, которые бы выматывали организм. А те испытания, которые пришлось пройти, холод и голод только закалили её на долгие годы. И впереди ещё много хорошего, не сомневается ветеран.