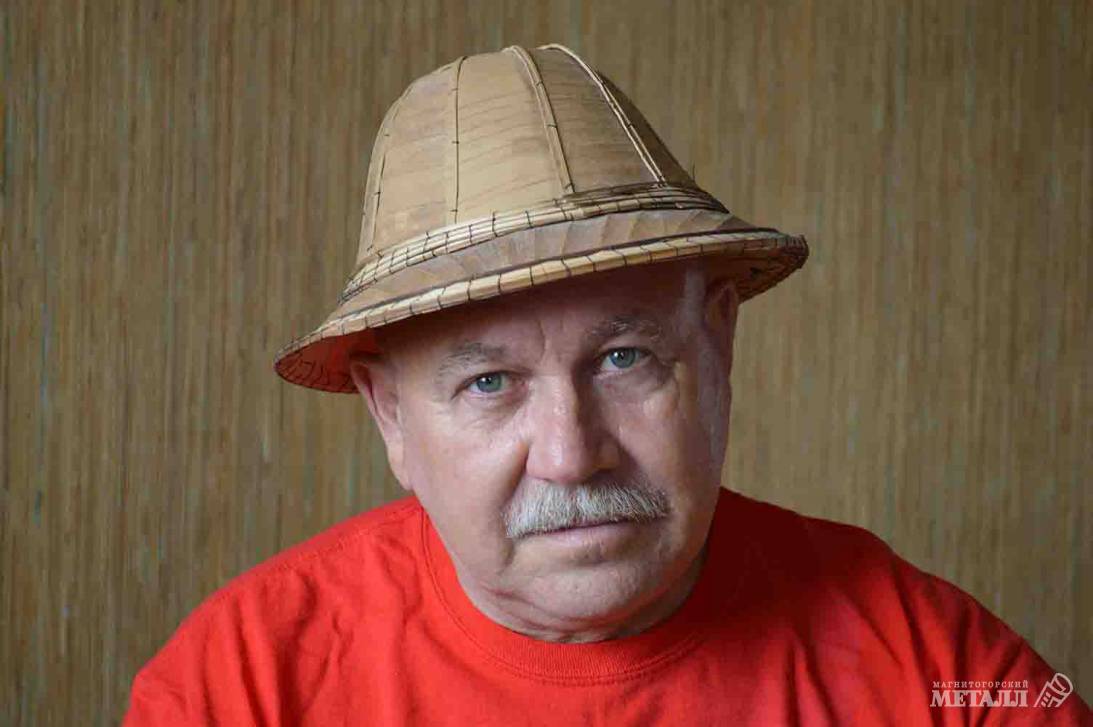

Идея рассказать об Анатолии Руденкове зрела у меня много лет. Каждый раз, видя у него на голове новую шляпу, тюбетейку, кепку, удивлялась, как человеку с таким русским лицом удаётся гармонично смотреться и в узбекском, и в мексиканском, и в еврейском уборе. Секрет оказался прост: носит он свои шапочки, как и собирает, с огромной любовью.

– Начало увлечению было положено около десяти лет назад, – рассказал Анатолий Егорович. – Один из родственников привёз в подарок из Турции феску. Спустя время на выставке увидел башкирскую тюбетейку. Так потихоньку и пошло. Потом знакомые, коллеги узнали и стали отовсюду привозить.

Пришлось в итоге вникать в историю вопроса, узнавать, что откуда взялось, почему так называется. К примеру, тюбетейка – головной убор, имеющий круглую или квадратную форму. Слово произошло от татарского «тюба» – шапочка. Тюбетейка весьма распространённый во многих странах убор.

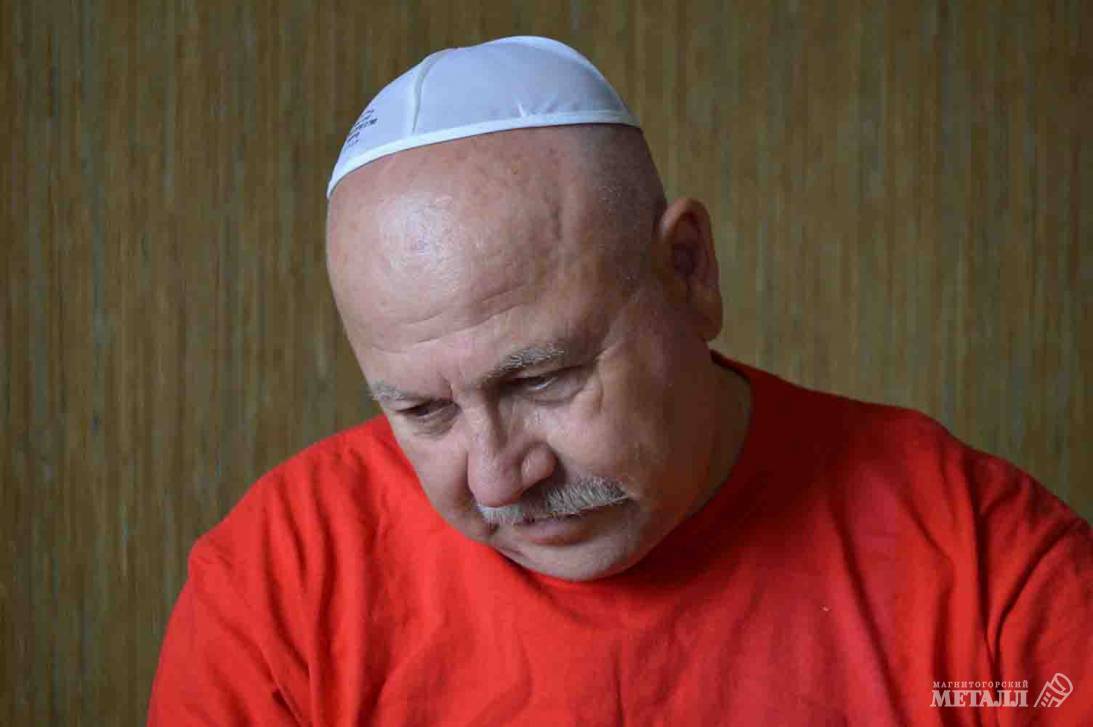

Есть в коллекции Руденкова интересные экспонаты: греческая тюбетейка с кисточкой, индийская пилотка, еврейская ермолка, головные уборы из Африки, Чечни.

Но даже самые необычные, прикольные хотя бы раз он надевал на съёмку. Несмотря на принадлежность к определённой национальности, носить можно все, считает Анатолий Егорович. За исключением уборов, в которых есть зашифрованные молитвы, но таких у него нет.

– Убор французских моряков привезли из Севастополя, холщовую тюбетейку и кепку «Мимино» – из Грузии, эту – с Крыма, убор крымских татар,– показывает своё богатство мужчина. – Это шапочки из Киргизии, Казахстана, Пакистана. Уборы в копилку приходят по-разному. Чаплинский котелок сохранился ещё с восьмидесятых годов: тогда модно было носить его с тростью и плащом, теперь он в коллекции. Был случай, когда встретил в городе Ираклия Гвенцадзе в такой красивой шапочке – выпросил. А это «пирожок», подобно которому носил Суслов. Та тюбетейка пришла из МГТУ: снимали сюжет на кафедре, лежала бесхозная – подарили мне. Одно время пошла военная и специализированная тематика – фуражки, пилотки, потом хулиганские кепки. Есть любимые, в них комфортно в разную погоду, они хорошо сидят и смотрятся. Соломенную шляпу с расписной рубахой надеваю – на Хрущёва становлюсь похож. В большой коллекции кепок – от «Дольче габано» до рекламных уборов местных производителей.

Головных уборов, которые Анатолий Егорович выложил, чтобы показать, – около семидесяти.

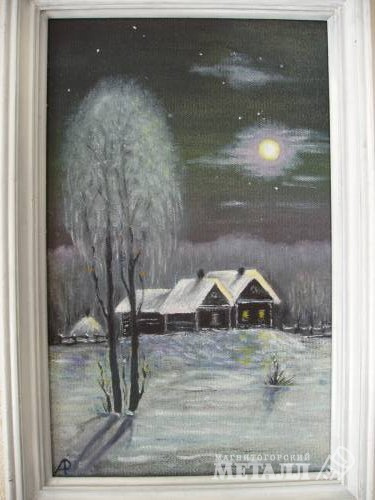

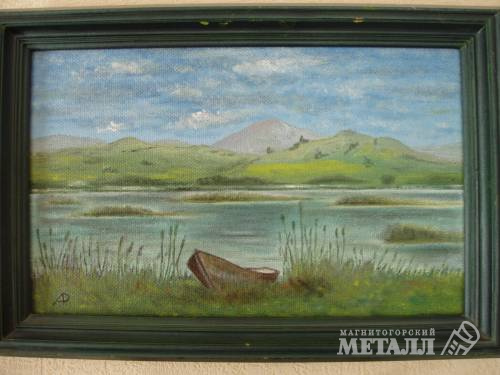

Но это далеко не всё – многие «в запасниках». Такая страсть к собирательству вполне понятна: Анатолий Руденков – человек творческий, разносторонний. На своём сайте он характеризует себя коротко, но ёмко: «Окончил музыкальное училище имени М. И. Глинки в Магнитогорске. Много лет работал в сети ресторанов музыкантом. Записал альбом. Стихи стал писать 15 лет назад. Ещё занимаюсь рисованием. Пишу маслом, акварелью и пастелью. Служу на телевидении видеооператором. Много общаюсь с разными людьми. Хобби – пчеловодство».

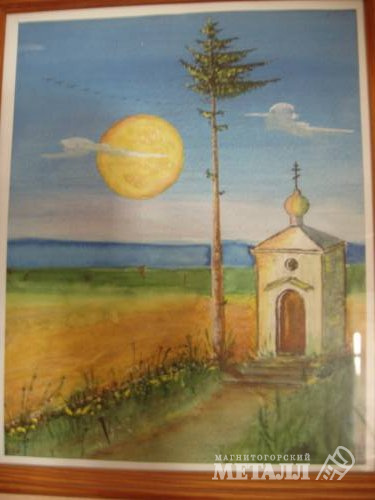

Лежать на диване – вообще не про Руденкова. Видя, сколько в его доме картин, понимаешь, чем увлечён человек и сколько времени тратит на творчество. Даже летом, на пасеке не сидит сложа руки: из берёзовых ветвей делает рамки для своих работ. Пейзажи смотрятся в них очень гармонично. Среди натюрмортов, фантазийных и сюжетных картин выделяется автопортрет – написал себя в короне, но нет сомнений, что это не из-за заносчивости, а всего лишь элемент юмора.

По первому образованию Анатолий Егорович – электрослесарь КИП и автоматики, по второму – музыкант. Второе оказалось ближе. Первоначально мечта была поступить во ВГИК, в Москву, на оператора. Отправили свои фотографии вместе с другом. Вызов на экзамен пришёл обоим, но друг отказался. Анатолий поддался «стадному чувству» и не поехал.

После музыкального училища отработал 18 лет в оркестре ресторана – клавиши, гитара.

В девяностые годы пришлось с концертной деятельностью завязать. И Руденков пошёл… в школу № 46 учителем музыки. Организовал духовой оркестр, фотостудию, кружок игры на гитаре – буквально жил в школе. Через пять лет – новый жизненный поворот: всё бросил и ушёл на вольные хлеба, практически нигде не работал в течение десяти лет, занялся пчеловодством. Держали с женой около 30 семей, качали по полторы-две тонны мёда.

После армии у Анатолия Егоровича был опыт работы на телевидении, на МГТРК фотокорреспондентом: видео в эфире было немного, передачи делались на фотографиях и закадровом тексте. Пришлось уйти: надо было выбирать между рестораном и телевидением. Стоял первый в очереди на квартиру – не остановило и это. И такое спонтанное решение было не единственным, противоречащим жизненной логике, но свойственной людям творческим. Звали в Москву, в джазовый коллектив «Аллегро» – отказался из-за семьи, хотя в будущем гарантировали жильё в столице. После окончания музыкального училища Эйдинов предлагал место директора нового Дома музыки – отказался, работа в кабаке была ближе. Отправляли начальником отдела культуры в Бреды – тот же результат. Наверное, это и означает идти по жизни легко, не задумываясь о материальной стороне, опираясь лишь на душевный комфорт.

Пчёл Анатолий Егорович не бросает, хотя количество сократил на две трети. Пишет картины.

Занимается хозяйством, поскольку живёт в своём доме в Красной Башкирии. Всё время находит для себя что-то новенькое: недавно увлёкся рисованием из аэрозольных баллончиков. Пополняет коллекцию головных уборов и раритетов своего музея, организованного в предбаннике из старинного скарба, утвари, мебели, которые представляют интересную композицию, в принципе, заслуживающую отдельного рассказа. Продолжает работать на телевидении, хотя сейчас из-за пандемии редко. И он счастлив, потому что в его жизни есть всё, что доставляет радость и удовольствие. А будет мало – найдёт себе новое занятие, но скучать точно не станет. Это его жизненный принцип и рецепт молодости – в наступившем году молодому, энергичному Анатолию Руденкову «стукнет» 70 лет.