Галина Романова и её сестра Ольга Ярина бережно принимают из рук командира поискового отряда «Феникс» Артёма Любецкого саженец ели – это деревце и горсть земли, привезённой из Ржева, – память о погибшем отце, могилу которого они ищут всю жизнь.

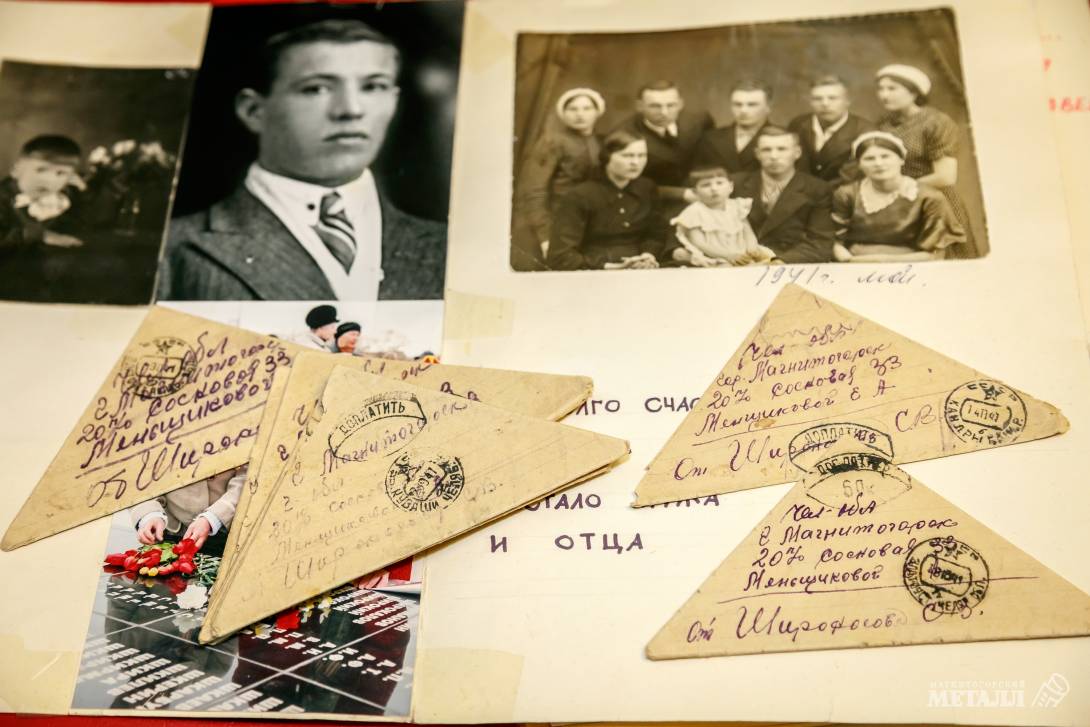

Галина Степановна открывает небольшую коробочку. В ней – то немногое, что осталось в память об отце и большой дружной семье Широносовых: фотографии, пожелтевшие фронтовые треугольники, автобиография главы семейства – Степана Васильевича, его сменные воротнички – серый на каждый день, белый – для торжественных случаев. Перебирая дорогие сердцу вещи, Галина Степановна в подробностях вспоминает тот дождливый сентябрьский день, когда вместе с мамой провожала отца на фронт. В её памяти он навсегда остался сильным, красивым и… 28-летним.

– Вот фотография 1941 года: папа, я и беременная мама, – Галина Степановна сжимает руку младшей сестры и поясняет, что Ольга Степановна, услышав по телефону слово «Ржев», в спешном порядке прилетела из Пятигорска в надежде, что наконец пришла хоть какая-то весточка об отце.– Сфотографировались в мае, как предчувствовали, а в сентябре папу забрали. Он знал, когда должна была родиться малышка. Вышло так, что четвёртого марта 1942 года мама родила Олю, а восьмого марта принесли похоронку, в которой говорилось, что её муж Степан Васильевич Широносов погиб под Ржевом третьего февраля 1942 года. В том же конверте лежало неотправленное письмо от папы, в котором он просил, если родится мальчик, назвать его Борисом, если девочка – придумать имя самостоятельно. Это я решила назвать сестру Олей в честь повара из детского сада, которая всю войну баловала меня кусочком сухарика. В том же месяце, что и папа, от воспаления лёгких умер его брат – доменщик Нестор Широносов. Он рвался на фронт, но его не отпустили – на производстве нужны были опытные специалисты. В то время рабочим горячих цехов давали литр молока, для поддержания сил. Так дядя Нестор это молоко отдавал своему четырёхмесячному сыну Володе. Его спас – Володя прожил до семидесяти лет, а сам умер прямо в цехе. Наш дед – Василий Широносов – тоже ушёл на фронт в первые дни войны, партизанил. Он был из тех, кто кол оторвал и пошёл вперёд, у нас так и говорили: «Там, где Василий, другим делать нечего». Его старший сын, тоже Василий, вернулся с войны израненным, без глаза. Всего у Широносовых было семеро детей, а вот моя мама Евдокия Андреевна – сирота, выросла в детском доме. Из родни – только двоюродный брат Борис, в честь которого папа хотел назвать сына. Родители оба курганские, но встретились в Магнитогорске.

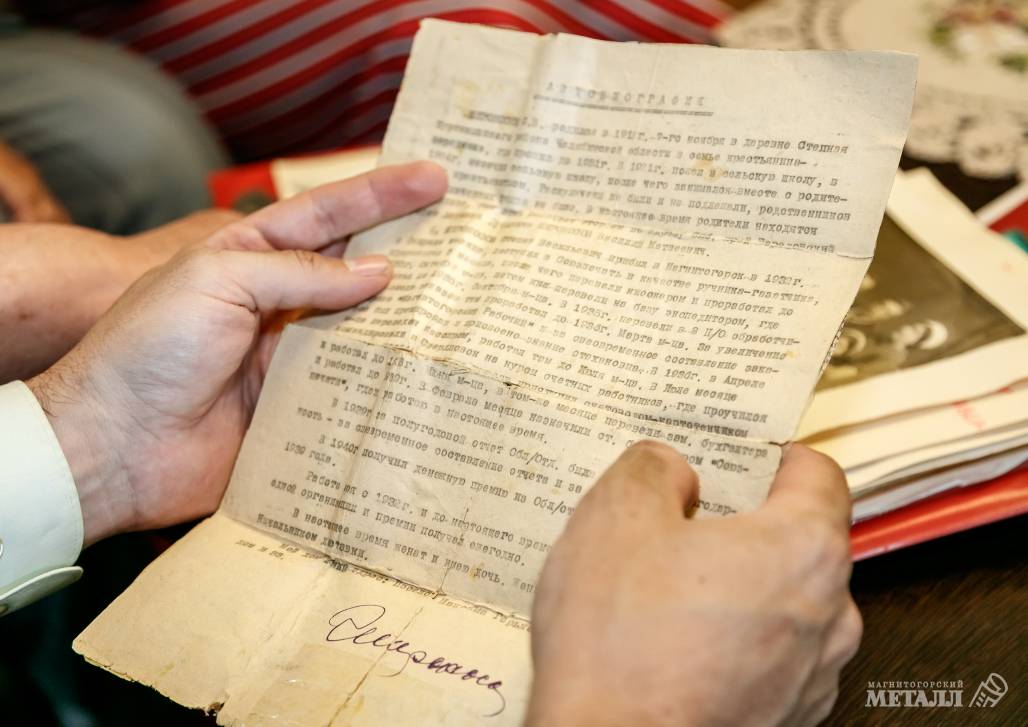

Степан Широносов родился в деревне Степная в семье крестьянина-середняка. В Магнитку приехал в 1932 году, устроился в Союзпечать: ручник-газетчик, киоскёр, обработчик стола заказов, заместитель бухгалтера, старший бухгалтер. Его будущая жена Евдокия трудилась на почте. Так и познакомились. Когда началась война, Евдокия Широносова уже была начальником доставки в почтовом отделении, в сферу её ответственности входили девять госпиталей, развёрнутых в Магнитогорске.

– Рано утром у неё на столе уже лежала разнарядка, кого из раненых куда повезут, – рассказывает Галина Степановна. – Мама не шла, а бежала в эти госпитали, в надежде найти там папу, но этого не случилось. Один из госпиталей располагался в здании педучилища, неподалёку от нашего дома. В ста метрах от него в бараке был мой детский сад. Каждый день солдаты забирали меня из садика в госпиталь. Мама возвращалась поздно, так как рабочий день был ненормированный, заходила за мной, и мы шли домой. Помню, один из раненных всё время просил: «Заведите ко мне Галочку» и угощал меня пряником или кусочком сахара. Я, хоть и была голодная, угощения не ела – несла домой.

Галина Степановна отмечает, что в письмах отец часто писал, что соскучился по хрустальной воде и «нашей картошке».

Картошка в семье Широносовых, а затем и Романовых, действительно выше всяких похвал. В этом я убедилась лично. Угощая меня, Галина Степановна делится секретами её приготовления и вспоминает, что отец просил по возвращении не готовить ему никаких угощений, а наварить побольше картошки.

– Папа уходил на войну из этого самого дома, – Галина Степановна указывает рукой на добротные стены. – Построили его в 1934 году, и поначалу он был казённым. Здесь проживало три семьи: Георгия Мартынова, Степана Широносова и Константина Белкина. От тех времён остались Сосновая гора и Сосновая улица. Мартынов стал лётчиком, погиб в бою, мой папа был пулемётчиком – сложил голову под Ржевом, судьба Белкина мне неизвестна. Помню только, что эти три семьи с поселковыми не дружили, все праздники отмечали своим кругом. Они шли на гору, папа играл на гармони и пел свою любимую песню «Ой туманы мои, растуманы».

Голод не отпускал ни на минуту, вспоминает младшая сестра Галины Романовой – Ольга Степановна Ярина. На всю жизнь сохранилась у неё привычка из голодного военного детства – собирать и съедать хлебные крошки. Со слезами на глазах сестры вспоминают, как «проели» единственный отцов костюм. В одном из писем он велел жене выменять на него продуктов. За костюм женщине удалось получить немного ржаной несеяной муки, из которой она варила дочерям кашу. Когда еды не было совсем, она укладывала детей спать голодными, рассказывая «Сказку про белого бычка». В дальнейшем, заслышав название сказки, они понимали, ужина не будет.

– Соседи говорили, какая она у вас хорошенькая, полненькая, – говорит Галина Степановна и берёт за руку свою 79-летнюю сестру, которая по-прежнему остаётся для неё Оленькой, младшей сестрёнкой, которой она собственным дыханием согревала одеяло и пелёнки. – А у неё рахит, она от голода пухнет. Что ели? Борщ варили из лебеды, паслён у нас вместо винограда был. Ни в одном огороде ни жёлтого, ни чёрного паслёна не было. На горе рвали дикий лук, заячью капусту – ходили туда как на пастбище. Ничего не мыли, приходили грязные, и ничего, не болели.

– Осоку вырывали и съедали корень, – дополняет сестру Ольга Степановна. – Я и сейчас в Пятигорске нет-нет да и съем осоку, как в детстве. Когда стали возвращаться фронтовики, мы с мамой ходили на вокзал, надеялись встретить кого-нибудь из сослуживцев папы. В День Победы для фронтовиков на перроне были накрыты столы, там были даже бутерброды с красной икрой. Мы не знали, что это такое, мама после объяснила.

– Помню, как в День Победы мама купила нам с Олей по красному карамельному петушку на палочке, – рассказывает Галина Степановна. – Везде баян играет, все песни поют, а мама слезами уливается. И всегда этот праздник был для нашей семьи, как в песне, «со слезами на глазах». Мы всё познали – и голод, и холод, и безотцовщину. Но благодаря маме получили образование, состоялись в жизни.

Много лет Галина Степановна Романова работала старшим товароведом. Ездила в командировки, во времена дефицита «выбивала» фонды для городских магазинов, если требовалось, шла на приём к партийному руководству. Благодаря её пробивному характеру магнитогорцы получали возможность покупать продукты, овощи, фрукты.

На протяжении двадцати лет Галина Степановна была председателем совета ветеранов левобережных посёлков Коммунального, Первомайского, имени Горького.

Затем возглавила магнитогорское отделение региональной общественной организации «Память сердца», объединившей детей погибших защитников Отечества. Её младшая сестра тоже занимается общественной деятельностью. В плане характера она ничуть не уступает Галине Степановне. Услышав о визите поисковиков, Ольга Степановна, невзирая на возраст, уже на следующий день прилетела в Магнитогорск. Всё, что касается памяти отца, для сестёр Широносовых свято.

– Мы приехали два дня назад с Вахты Памяти, проходившей в Ржеве, – поясняет командир поискового отряда «Феникс» Артём Любецкий. – Из «боевого» леса привезли на память Галине Степановне и её семье саженец ёлочки и горсть ржевской земли с места, где погиб их отец. Она неоднократно обращалась к нам с просьбой найти могилу отца, но пока результатов нет. Надеюсь, это деревце будет расти и напоминать о Степане Васильевиче.

Под Ржевом магнитогорские поисковики работают с 2009 года. За это время им удалось найти останки двухсот советских бойцов, погибших во время Ржевской битвы. Нынешняя Вахта проходила в черте города.

Семь поисковиков из отрядов «Рифей» и «Феникс» и один доброволец подняли четырнадцать бойцов Великой Отечественной.

– Это окраина Ржева, гаражи, за которыми на полтора–два километра простирается лесопосадка, – поясняет Артём Евгеньевич. – У тех, кто высаживал деревья, не было задачи искать и перезахоранивать останки погибших бойцов, напротив, они постарались скрыть все эти воронки, окопы, груды железа, оставшегося с войны. Тракторист перепахал территорию. Потом посадили ёлки. Одного бойца я при помощи металлоискателя обнаружил прямо под деревом. Большинство останков находились в воронках. Скорее всего, погибших бойцов поместили туда либо местные жители, либо сослуживцы – присыпали и ушли. Возможно, кто-то прятался в воронках от пуль. Последнего бойца я обнаружил в окопах – их линии по-прежнему хорошо читаются – он был в полном обмундировании, при нём были гранаты, противогаз, каска, хлоратор, патроны разного типа. После войны его просто запахали. Мы нашли всего один медальон, но он был вскрыт, по-видимому, похоронной командой. Наверняка родственники кого-то из этих солдат, получили похоронки с указанием «похоронен в городе Ржеве», а на деле они все эти годы покоились в воронках и окопах.

– Сегодняшнее событие очень важно для нашей семьи, – признаётся внук Степана Широносова Юрий Романов. Более 35 лет отдал он службе пожаротушения. – Надо, чтобы не только наше поколение помнило о войне, но и молодёжь. Надеемся, что все-таки узнаем хоть что-то о судьбе деда, ведь, как говорят, война не закончится, пока не будет похоронен её последний солдат. Трудно переоценить важность той работы, которой занимаются поисковики. Благодаря им бойцы, долгие годы считавшиеся пропавшими без вести, обретают имена, а внуки-правнуки узнают о судьбе своих близких.

Торжественное захоронение останков солдат, погибших почти восемьдесят лет назад, состоится 22 июня: они наконец-то будут похоронены в Ржеве со всеми воинскими почестями. Но работы в Ржеве хватит ещё не на один год, считает Артём Любецкий, а это значит, что у Галины Романовой и её сестры Ольги Яриной есть надежда получить весточку о своём отце.