Мои родители Мирсаид Кагарманович Дашкин (1902–1942) и Магира Шарафеевна (Шамигулова) (1908–1975) приехали в Магнитогорск осенью 1931 года вместе с двумя детьми – дочерью Нурией (1929 г.р.) и сыном Амиром (1931 г.р.) Отец был назначен экспедитором Суванякского мясосовхоза, центральная контора которого находилась в селе Темясово Баймакского района Башкирской АССР. Его работа заключалась в организации транспортировки грузов, которые прибывали из Уфы для мясосовхоза на магнитогорскую железнодорожную станцию, с последующей их концентрацией и отправкой в Темясово.

Первоначально наша семья была размещена и проживала в посёлке Супряк Магнитогорска. Там родились моя сестра Суфия (1934 г.р.) и я, самая младшая, – Рамзия (1938 г.р.). А в посёлок Среднеуральский мы переехали в 1939 году, где совхоз приобрёл два, стоящих рядом, бревенчатых дома-пятистенка по улице Советской, 124. Один из домов предназначался для командированных и приезжих из совхоза, а второй – для проживания экспедитора с семьёй. По слухам, эти дома, пока их не экспроприировали при советской власти, принадлежали некому служивому человеку в чине урядника.

Помню себя в три года четыре месяца, когда отца 12 декабря 1941 года провожали на фронт, в большой комнате пятистенного дома в Среднеуральском. Папа был в брезентовом плаще с капюшоном. Стояли все кружком. Прощался со всеми по очереди, а дальше – ничего … Ведь с войны он уже не вернулся.

Была я младшей в доме, поэтому меня всячески оберегали. Ещё в четыре–пять лет любила устраивать представления, пела и танцевала. Вместо костюмов в ход шли шали, покрывала, накидки с подушек.

Папа ушёл на фронт с должности экспедитора от Суванякского совхоза. Мама работала уборщицей в гостевом доме. Ей вменялось в обязанность встречать приезжающих «транспортников», доставлявших грузы. В тёплое время года эти грузы – удобрения, корма, посевной материал, лекарства для ветеринаров, запчасти для сельхозтехники – забирались с железнодорожной станции и складировались в большой амбар во дворе. А потом уже по зимней, накатанной дороге увозились в Темясово на лошадях или грузовиках. Поэтому приезжих людей в гостевом доме почти всегда бывало немало. Располагались они в большой комнате, в которой мы старались поддерживать порядок и чистоту. А на столе обязательно должен был стоять самовар с кипятком, для которого мы, дети, за полтора километра носили чистую воду с родника на улице Партизанской.

Жили мы бедно. Получали 240 рублей пенсии за отца-воина, а также двести рублей – оклад уборщицы. Подспорьем был огород. Чего только там не росло из овощей. На берегу Урала выращивали капусту. За рекой, возле горы Белой, возделывали огромное картофельное поле. Была небольшая плантация курительного табака – на продажу. Помню, вспахивали землю плугом, а посадку вели временно нанятые за еду «бессарабцы» – молдаване и западные украинцы из трудармейцев. Остальные работы мы во главе с мамой проводили сами. Картошку ссыпали в огромную яму рядом с домом моей близкой подруги Любы Фукс (Любовь Ефимовна Планкова). Во дворе было свалено много некомплектной сельхозтехники и ребятам было, где поиграть. Утро начиналось с заполнения бочек водой из колодца. Бывало, что до сгустков глины вычерпывали. А вечером, только разыграешься в лапту, догонялки, прятки или «третий лишний», как раздавался свист – мамин сигнал к коллективному поливу огорода. Свистела мама залихватски, заложив в рот два пальца. Игра прерывалась мгновенно, на полушаге и полуслове, – мы сразу бежали домой, ведь мама была очень строга при непослушании.

Вечером встречали свою любимицу – корову Тамарку. Подружек с этим красивым именем было у меня три – Саратова, Куличкина и Жукова. Молока корова давала мало, так как пастбище было далеко, трава выгорала. Летом мы получали по полстакана молока в день, а зимой молоко носили на продажу, так как булка хлеба на рынке стоила двести рублей. И проданного молока хватало как раз на две булки.

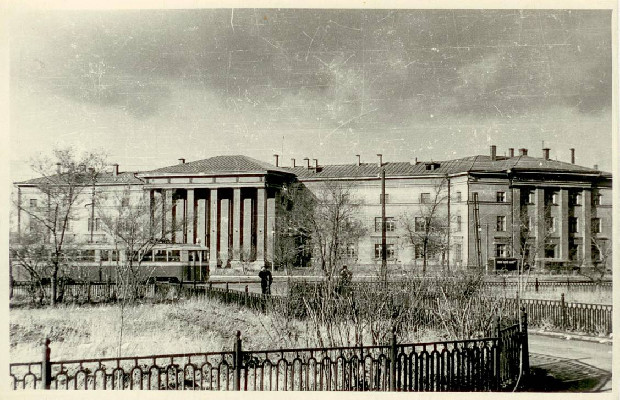

Деньги нужны были для оплаты учёбы Амира в индустриальном техникуме. Старшая сестра Нурия закончила своё «образование» в одиннадцать лет, после четвёртого класса. Сказав, что ей уже пятнадцать, мама определила её в швейную артель «Сталинский путь», которая размещалась в доме напротив. Условия были такие: мама даёт на время свою швейную машинку, Нурия работает полный день бесплатно, а взамен ей выдают продуктовые карточки на всю семью. Ведь мама продолжала работать от совхоза, поэтому карточки ей и детям не полагались.

Зимой на молоке тушили картошку, варили молочный суп-«затируху», заваривали морковный чай. Особенно нравились всем моменты коллективной готовки вареников с картофелем или капустой. Мама мастерски готовила кулагу, рецепт которой состоял из специально приготовленной муки из пророщенного зерна ржи с добавлением любых ягод (калины, клубники и других). Ещё готовили овсяный кисель, невероятно кислый, сдабриваемый всё тем же молоком. Мама была великая труженица, ничто не пропадало зря. Из мелкой картошки изготавливали крахмал, из мелкой моркови, нашинкованной и высушенной, получался чай, из картошки же пекли лепешки. Мама к празднику варила отличную халву, а из молока – вожделённую сгущёнку. Из собранной хором конопли, исходя из опыта особо голодных лет, также делались лепёшки, именуемые «хрустящим» или «вшивым» хлебом – из-за схожести семян конопли с нередким в те времена зловредным насекомым.

Кроме коровы Тамарки, со временем у нас появилась ещё одна, которую содержала в посёлке Красная Башкирия мамина сестра Сарвар. Там же временами жила бабушка Закия Абдулкарамовна Шамигулова, в девичестве Рамеева, состоявшая в родстве со знаменитыми купцами –золотопромышленниками. Большую часть времени Закия эби жила у нас в доме в Среднеуральском. Она плоховато видела, но прекрасно рисовала сложные узоры-орнаменты, не отрывая карандаш от бумаги. Эби была прекрасной рукодельницей – пряла шерсть, вязала носки. По-русски она так и не научилась ни говорить, ни читать. Но любила «читать» перевёрнутые «вверх тормашками» книги и газеты, водя по строчкам пальцем справа налево. Эби прекрасно знала арабский язык и без труда регулярно вслух читала Коран. Ведь в молодые годы она даже была учителем в мусульманском медресе города Стерлитамак. Из всех детей она особо любила Соню (Суфию). Защищала и потакала ей во всём. Порой даже раздавала нам, детям, тумаки, если ей казалось, что обижаем её любимицу.

Мне за «артистические» домашние концерты часто перепадали подарки и гостинцы. «Транспортники» везли то кусочек масла, то сдобные хлебцы. Ведь в деревне тогда ещё не знали рецепта дрожжевого теста, а пекли из пресного. Работники Темясовского педучилища иногда передавали то книгу, то куклу или отрез на сарафанчик, а то и пару носков. В ответ мама умела сделать что-то доброе деревенским. Покупала на их деньги алюминиевую посуду – ложки, кастрюли, корыта. Ходила пешком за многие километры на левобережный рынок, чтобы купить что-то из продуктов для своих друзей из Башкирии. Ещё она хорошо шила, иногда на заказ. Из кукольных головок создавала полноценную куклу. Именно многолетняя дружба с жителями Темясово во многом помогла нашей семье пережить эти тяжёлые годы. Совхозные шофёры, проезжая через горы Ирындык по пути в Магнитогорск, порой останавливались и собирали детям Магиры щавель, кымызлык (кислица), корневища рогоза, немного клубники или черёмухи, ломали веники для бани. А к Новому году обязательно привозили сосёночку. И не было в нашем посёлке счастливее нас! Дома у нас был своя библиотечка, познавательные настольные игры, набор ёлочных игрушек, сохранившихся с довоенных лет и пополнявшихся самоделками ежегодно. Это был особый ритуал. Закончив все дела, сделав уроки, размещались мы в большой комнате вокруг длинного, из досок, крашеного стола. И до глубокой ночи красили карандашами и красками бумагу, вырезали и клеили цепи, фонарики, снежинки. Вершиной этого действа был целый килограмм карамели, добытой мамой у знакомой продавщицы – эти конфеты развешивались на ёлке.

Особенно запечатлелись в памяти «культпоходы» в баню. Идти было далеко – до «учительского барака» на четырнадцатом участке, за которым и находилась вожделенная баня. Билет стоил 1 рубль 20 копеек, но деньги для поддержания нашей чистоты всегда находились. Помню сильную жару, клубы пара, а также тазы-шайки из тёмной жести. Пристраивали их где-нибудь на скамьях из серого известняка и мылись. Мама успевала всюду: и воды набрать, выстояв в очереди, и проверить качество мытья, и спинку потереть своим дочкам. И вот выходим из этого «пекла» – именно так я тогда оценивала баню, вытираемся, надеваем старенькое чиненное-перечиненное бельишко, и по темноте, гуськом, через скрап-навалы, сгоревшего в боях металла, пересекаем железнодорожные пути, где постоянно снуют паровозы. А последней еле плетусь пятилетняя я.

В войну часто по «тарелке-радио» объявляли: «Воздушная тревога!» Мы ещё теснее прижимались друг к другу вокруг тусклой лампы, которую из темноты вырывала лишь нить накала. Трещат дрова в голландке, а на сковороде жарится татар-башкирское блюдо «курмащ» – из пшеницы или гороха. И вот с аппетитом, тщательно пережевываем каждое зёрнышко или горошину, ведь едоку достаётся лишь пара ложек еды. И вот все сыты и веселы. Размещаемся по своим постелям. На единственную кровать ложится мама, а мы с Нуриёй располагаемся у неё в ногах. Соня с эби – у печки-голландки на полу, Амир на сундуке. Мама читает первую суру Корана, а мы хором вторим ей. Потом каждый проговаривает молитву по отдельности. И наконец, тихо запеваем песню о войне, – наши мысли об отце, на которого уже пришла похоронка.

Всю сознательную жизнь мне не хватало отца. Поэтому я старалась понять, каким он был, узнать о его прошлом. Уже после пятидесяти, после упорных поисков, узнала, что он был из рода татарских князей Дашкиных, имевшего древние корни. Его предки столетиями служили России и назывались служилыми татарами. Отец был прекрасным наездником, участвовал в Гражданской войне в составе Первой конной армии Будённого. Причём он владел редким воинским навыком – рубить саблями одновременно обеими руками. За храбрость был награждён почётным оружием, а также кожаными кавалерийскими сапогами.

Наша, уже сравнительно устоявшаяся и сытая жизнь в доме Среднеуральского посёлка закончилась в конце июня 1955 года. Вдоль улицы проходила железная дорога, находящаяся на высокой насыпи. От искр проходящего мимо паровоза загорелась крыша нашего дома. В этот момент я была на учёбе в Челябинске. Сгорело все! И зимняя одежда и обувь, и заготовки на зиму. Из скромной домашней утвари многое было растащено особо «сердобольными» соседями. Дом остался без крыши и окон. До этого маму неоднократно предупреждали о необходимости застраховать дом. Нужно было 25 рублей. И всё-таки с пятого предупреждения она оформила страховой договор, поэтому государство выплатило нам пять тысяч рублей, которых едва хватило, чтобы построить «времянку» на Димитровском посёлке, для которой были использованы брёвна одного из домов. Как «погорельцам», землю под строительство нам выделили бесплатно на улице Панфилова. Так что из Среднеуральского нам пришлось уехать. У нашей семьи вновь началась очередная «чёрная страница» жизни, полуголодной и полунищенской. Но самое главное, что при пожаре никто из членов семьи серьёзно не пострадал. Мы нашли в себе силы жить дальше и бороться за более счастливое будущее.

Литературная обработка текста выполнена

Лией Ахметзяновой (Сулеймановой).