22 июня 1941 года. Через час после того, как радио сообщило о нападении фашистской Германии на СССР, директор комбината Г. И. Носов собрал экстренное совещание начальников цехов и отделов. С этого момента для всех работников ММК начался фронт. Металлургам Магнитки было поручено в короткий срок освоить выплавку броневой стали и организовать прокатку броневого листа для танкостроительных заводов.

В августе 1941 года мартеновскую печь № 3 начали спешно переделывать с основной подины на кислую для выплавки броневой стали. Специалистов не было. В помощь магнитогорцам прибыли несколько инженеров-металлургов из Мариуполя. Около трёх месяцев реконструировали печь, осваивали новый метод сталеварения. Люди сутками не выходили из цеха: там спали, ели, жили. Третья печь начала давать броню. Но мало. Необходимо было наладить выплавку броневой стали на всех сталеплавильных агрегатах. Большой вклад в эту работу внесли начальник мартеновского цеха Ф. Воронов и его заместитель А. Трифонов. С 1942 года стали варить броню на всех мартеновских печах.

Михаил Артамонов, мастер миксерного отделения мартеновского цеха № 2: «Пришли как-то в цех к нам кинооператоры, снимали документальный фильм о том, как варим броню. Ну и я попал в эти кадры. Прошло несколько месяцев. Получаю письмо с фронта от брата Василия. Читаю. И вдруг... «А я тебя видел. Нам здесь показывали фильм, как вы там трудитесь...» Вот так и мне с моими товарищами довелось побывать на передовой. О нас знали там, в окопах».

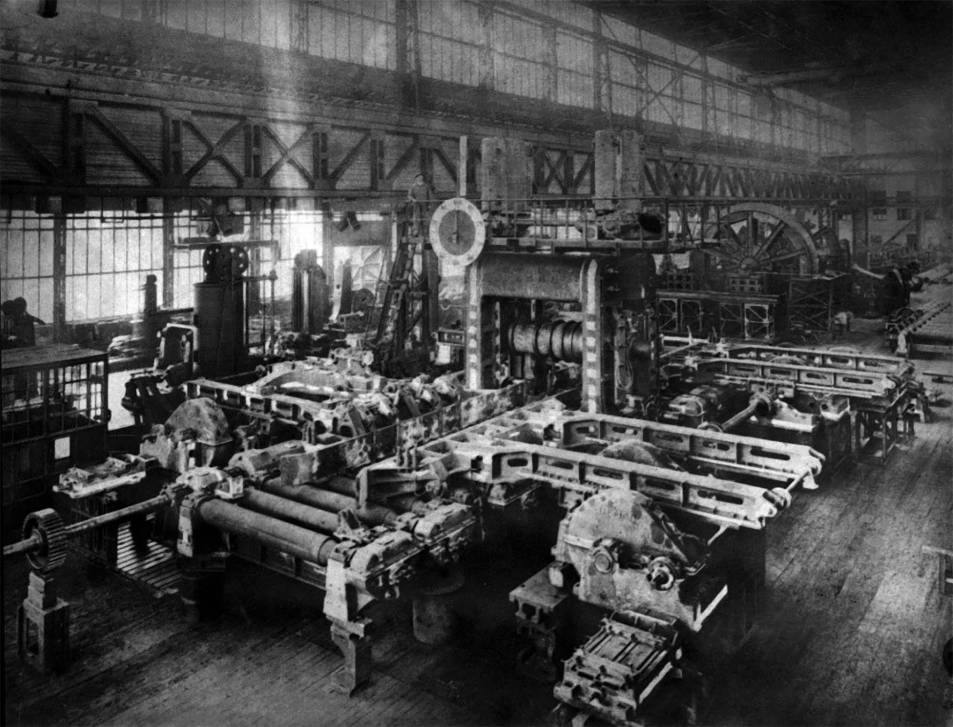

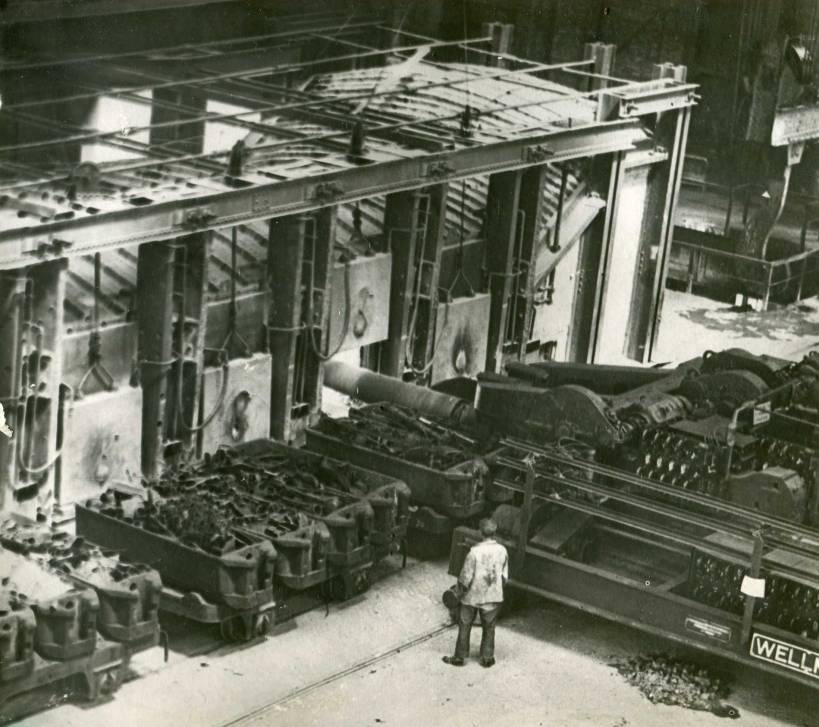

Таким образом, одна часть задачи – выплавка броневой стали – была решена. Оставалась вторая, ещё более сложная – прокатка броневого листа. В Магнитке в ту пору не было ни одного листового стана. По предложению Наркомчермета Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение эвакуировать на Урал самый крупный в стране броневой стан с Мариупольского завода имени Ильича. Перед руководством комбината была поставлена задача подобрать место, в кратчайший срок смонтировать прибывший с Юга броневой стан и начать катать броню. Возник целый ряд проектов, где установить стан. Оказывалось, что всюду он будет мешать нормальному производству, да и установка его потребует времени. А броня нужна была фронту немедленно. В разгар споров заместитель главного механика инженер Николай Рыженко внёс до дерзости смелое предложение – катать броневые листы на блюминге № 3, вступившем в строй весной 1941 года.

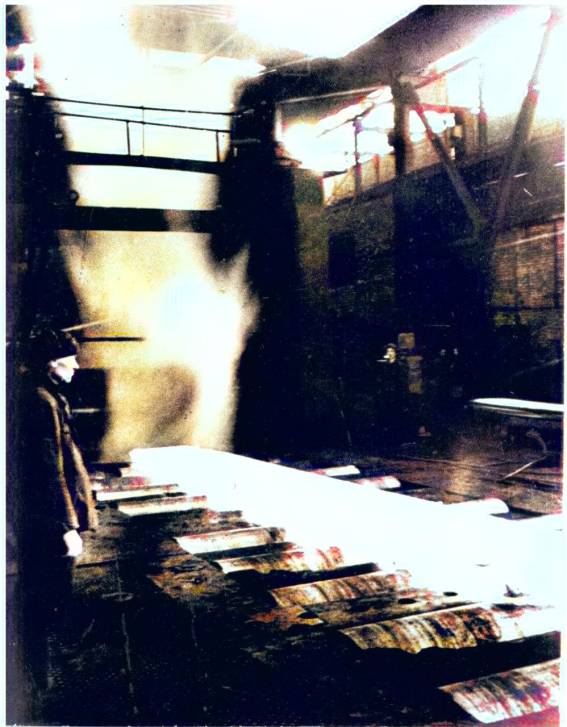

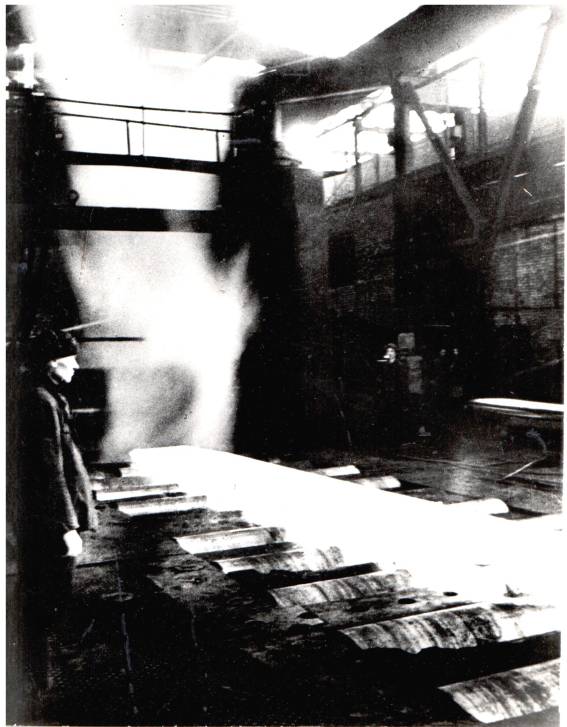

1941 год. На третьем блюминге начали впервые осваивать прокат броневого листа. Не было приспособлено для этого оборудование, не хватало квалифицированных рабочих, не было опыта. Рабочим не рассказывали о химическом составе металла, но они знали, что он идёт на лобовую часть танков Т-34. Этого было достаточно. Две трети блюминга перекрывались, не работали. Все рабочие собирались на одном небольшом участке, где катался броневой лист. От его качества зависела жизнь солдат на полях сражений. Нельзя было допускать окалину на поверхности листа, нужно было удалять её при прокатке. Механических приспособлений для этой цели не было. Изобретать их было некогда. Четверо рабочих вставали на линейки манипуляторов на клети и, как только валки захватывали раскат, швыряли туда берёзовые веники. От резкого изменения температуры получался взрыв, и окалина кусочками летела во все стороны. Вот так всю смену и стояли они в двух метрах от раскалённой полосы на двигающихся взад и вперёд линейках манипуляторов. Всю смену летела в них раскалённая окалина, а они кидали и кидали берёзовые веники. Лица их защищала проволочная сетка, с одежды огонь стряхивали рукавицами.

Михаил Топорков, начальник смены блюминга № 2: «Прокатанный лист длиной больше 10 метров и с температурой 750–800 градусов должен был пройти термическую обработку в специальных вагонах-термосах. Краном его опускали в вагон, где он равномерно остывал. Но прежде нужно было приготовить под него подкладки, чтобы лист не прогнулся при остывании. На него – ещё прокладки и снова лист сверху. Расстояние между стенками вагона и этим раскалённым штабелем оставалось небольшое. По этому проходику вокруг штабеля мы делали не один круг. Жара была неимоверная. После такой работы мы подолгу стояли под холодными струями душа».

К исходу октября 1941 года магнитогорские металлурги выплавляли до 40 марок специальных сталей, нужных для танкостроительной, авиационной, автомобильной, судостроительной и ряда других отраслей промышленности. А всего ММК выпускал около 100 видов боевой продукции, в том числе литые бронеколпаки к дотам, полукапониры для береговых артиллерийских установок, литые броневые башни к тяжёлым танкам КВ.

В период Великой Отечественной войны 48 процентов рабочих комбината были в возрасте до 25 лет. Средний же возраст трудящихся был 29 лет. Судьбу металла для фронта решала в большой степени молодость. Было трудно. Приходилось работать по 14 и больше часов в сутки. Металла с каждым днём нужно было всё больше и больше, а работать приходилось на старом оборудовании, реконструировать его было некогда. Иногда казалось, что металл плавился быстрее лишь от того, что рядом горячие молодые сердца. И металл шёл, сколько бы его ни потребовалось.

По почину комсомольцев в городе был организован сбор средств на строительство боевых кораблей. Тысячи молодых специалистов записывались в добровольческий Уральский танковый корпус. В неурочное время юноши и девушки собирали подарки воинам, слали письма, рассказывающие о трудовых победах металлургов Магнитогорска.

На комбинате работало 108 комсомольско-молодёжных бригад, 36 комсомольско-молодёжных смен, 29 агрегатов и 4 комсомольско-молодёжных цеха. За год только молодёжь этих коллективов дала фронту сверх плана чугуна – 2700 тонн, стали – 18022 тонны, боеприпасов на 750 тысяч рублей. Комсомольско-молодёжная смена с адъюстажа сортопрокатного цеха выдала сверхпланового листа для 350 мощных танков. Комсомолец Ваня Швыдкий за год выполнил пять годовых норм, а комсомольско-молодёжная мартеновская печь № 3

сварила сверхплановой стали для 875000 артиллерийских снарядов.

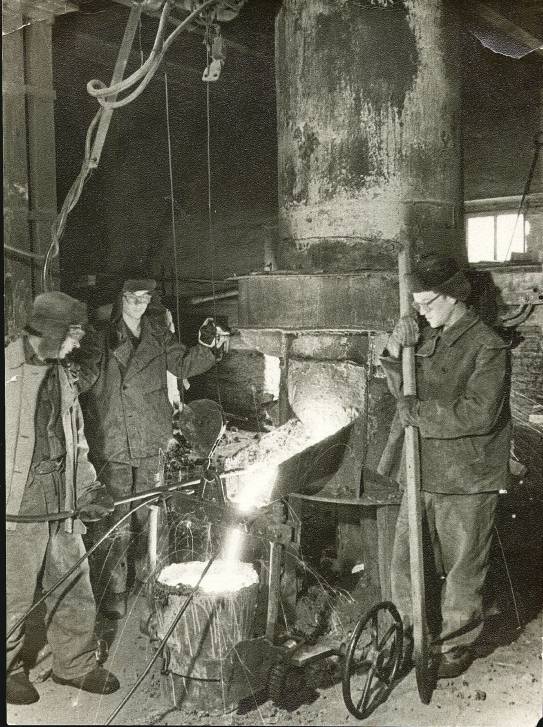

Виталий Голубев, стропальщик фасоновальцесталелитейного цеха: «В нашем цехе отливали башни для танков. Форму для одной башни изготавливали вчетвером, на это уходило часов четырнадцать: одна смена начинала, а другая заканчивала. Для нас, мальчишек, главной фигурой в цехе был наш бригадир – Алексей Журавлёв. Бывало, колотишь трамбовкой, а в голове одна мысль: не впустую ли работаем, выдержат ли наши башни испытание «на снаряд», ведь производство их можно было с полным основанием назвать опытным – учились не только мы, ремесленники, но и кадровые формовщики, литейщики. А работа была очень ответственная. Но вскоре Алексей Журавлёв сообщил: всё в порядке, башни проверку выдержали. В нашем училище стояла небольшая – тонны на полторы – вагранка, и мы формовали и отливали мины».

В 1943 году в разгар битвы под Курском ММК получил задание: в максимально короткий срок удвоить выпуск снарядного металла. Плавку стали вели лучшие сталевары. Много ценных предложений внесли работники заводской лаборатории. И задание было выполнено: к 5 августа комбинат выплавил более 8 тысяч тонн снарядной стали сверх плана. Высоколегированные стали на Магнитогорском комбинате составляли 85 процентов всей выплавляемой стали.

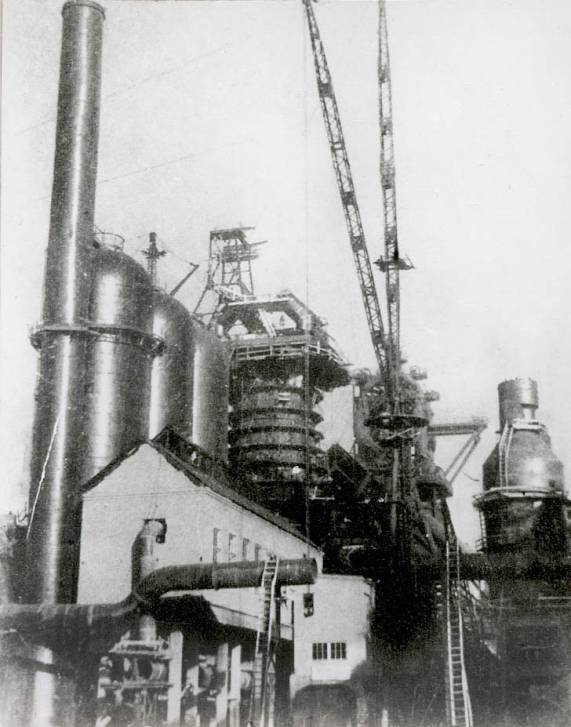

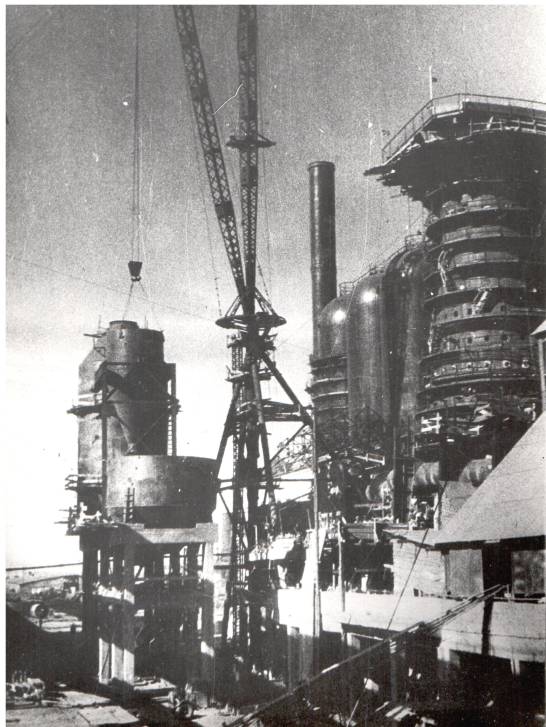

Летом 1943 года на ММК развернулось строительство домны № 6 – крупнейшей в Европе. Перед строителями была поставлена задача: за полгода выполнить объём работы, требующий обычно полутора–двух лет. Нужно было создать десятки сложных сооружений и агрегатов: кауперы, бункерную эстакаду, газоочистку, воздуходувную и газопроводную сеть и многое другое . Монтаж домны был закончен досрочно. 25 декабря состоялся первый выпуск металла. У горна собрались лучшие мастера доменного цеха: А. Л. Шатилин, который принимал первую плавку на всех пяти магнитогорских домнах, С. В. Черкасов,

Д. Т. Орлов. В 15 часов из пробитой лётки хлынул огненный поток металла и помчался по широким канавам. Первый чугун новой военной домны был получен.

Роза Инкина, комсорг на строительстве доменной печи № 6: «Когда по лётке пошёл жидкий металл, в него попал подтаявший снег, что спровоцировало небольшой взрыв. Чугунные капли тогда пометили многих… Но этими метками гордились, ведь печь ежедневно давала 1400 тонн чугуна, а это 340 танков или тысячи орудий, снарядов».

Труд магнитогорских металлургов был высоко оценён советским народом. В сентябре 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий ГКО по обеспечению военной промышленности качественным металлом комбинат был награждён орденом Ленина, 653 его работника – орденами и медалями.

Н. Львова, работница КХП: «С огромным подъёмом проходит сбор подарков фронтовикам в коксохимическом цехе. Особенно хорошо проводится эта работа на углеподготовке, где парторгом товарищ Слесаренко. Коллектив цеха пошлёт на фронт двести посылок, в которых будут вино, копчёности, печенье, табак, папиросы. Руководство цеха товарищи Судья, Колобов, Мосин, Шварц, Слуцкий пошлют фронтовикам индивидуальные посылки с письмами».

За годы войны на ММК были построены и введены в эксплуатацию рудообогатительная фабрика, две агломерационные машины, четыре коксовые батареи, две доменные печи, пять мартеновских печей, толстолистовой стан «4500», среднелистовой стан «2350», цех «Т», фасоновальцесталелитейный цех, паровоздуходувная станция № 2, новотокарный, новомеханический, штамповочный, новоштамповочный цехи. Подобных темпов строительства не знали даже такие крупные предприятия США, как металлургические заводы Герри, Саус-Чикаго, Локаванна.

1945 год. Комбинат был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Свыше 2500 металлургов и строителей за годы войны были отмечены орденами и медалями. Цехи ММК 79 раз за годы отмечались переходящими Красными Знамёнами Государственного Комитета Обороны.

Алексей Шатилин, Герой Социалистического Труда, доменщик: «О победе я узнал, когда заступил на очередную вахту. Смотрю, несётся парнишка, как угорелый: «Победа, товарищ Шатилин! Всё внутри так и оборвалось. Не думалось, что это так вот придёт, что эту весть принесёт несовершеннолетний горновой, который летел по пролёту доменного цеха, заглушая всё звонким голосом: «Победа, товарищи!» Горновые бросились в объятья друг другу. До сих пор помню сияющие лица Катаева, Жаркова, Баранова и других. Тогда они были совсем юными пареньками. Многие из них весть о войне услышали, находясь на своих рабочих местах, и о победе мы узнали у горнов доменных печей. И такое впечатление у меня сложилось, будто проработали мы в доменном цехе все четыре года, не выходя из него».

Трудовая Магнитка дымила день и ночь, давая сотни, тысячи тонн металла. Магнитогорцы с честью отстояли фронтовую вахту... А в доменных печах по-прежнему кипел уже мирный металл...