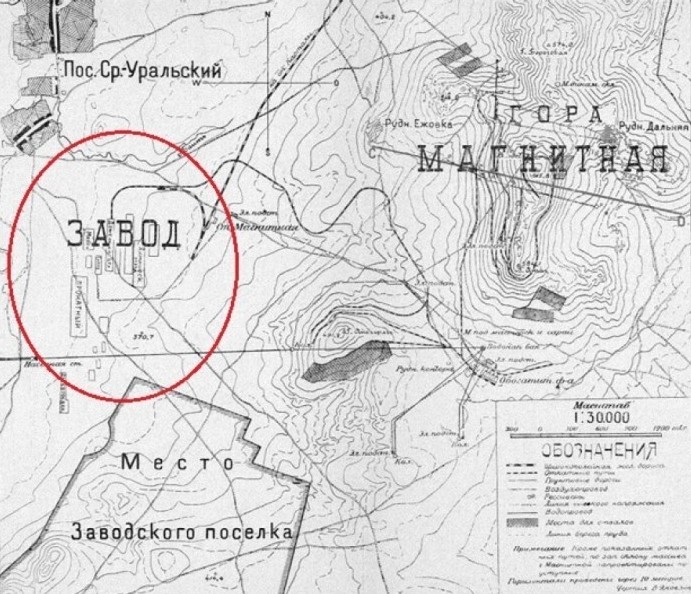

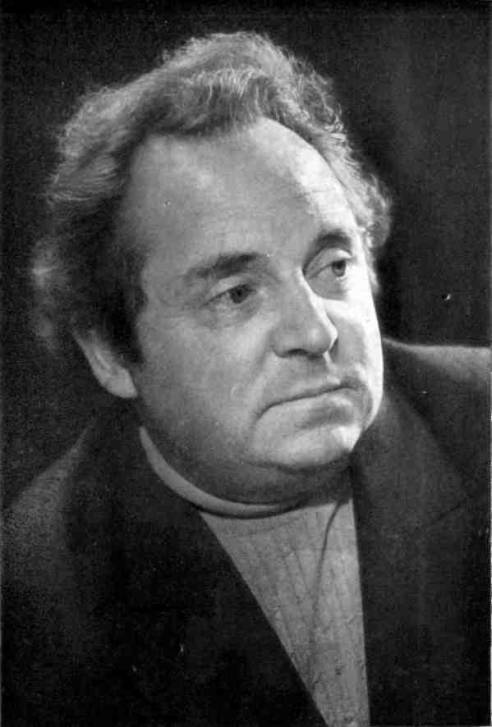

Жизнь и творчество Станислава Васильевича Мелешина (настоящее имя Владимир), советского прозаика и поэта, связаны с Уралом – Южным и Северным, с легендарной Магниткой, прошлым уральского казачества – станицей Магнитной и посёлком Средне-уральским.

Володя Мелешин появился на свет 5 февраля 1928 года в селе Белогорка Пензенской губернии в бедной крестьянской семье. В 1931-м Мелешины перебираются на Магнитострой, где отец Василий Ксенофонтович устраивается плотником на строительство завода-гиганта. «В 1931 году отец, участник гражданской войны, завербовался на строительство Магнитки и повёз семью из пяти детей в уральскую степь, – рассказывал в автобиографии писатель. – Так из крестьян мои родители вошли в рабочий класс».

Особо восхищала писателя гора Магнитная, у подножия которой прошли его детство и юность.

«Атач-гора», «Магнит-гора», «Железная гора», «Гора – кормилица», «Гора моей «жизни» – так возвышенно отзывался о ней Мелешин. Для него это была не просто гора, она была центром его внутренней вселенной: «Гора Железная высилась над городом и степью чудом-громадой, закрывая полнеба», «По-над степью, на железной вершине Магнит-горы, в полнеба, открытой всем ветрам… с огромной высоты, было видно: земля начиналась от горы… Земля с жёлтыми молчащими степями-пространствами раскинется перед тобой вперехлёст с дальним небом и глаза до рези ищут горизонт, а его не видно, будто он где-то ещё и ещё дальше – в небе… Горизонт: он, опоясав степь, плавился в небе далёкими голубыми Уральскими горами».

Навсегда отпечатались в цепкой памяти не только дивная природа окрестностей горы Магнитной, но и посёлок Среднеуральский – малая родина Мелешина внутри Магнитогорска: «…в станичных черёмуховых облаках штопают тишину шёлковой ниткой сытые бархатные пчёлы, освежает сомлевшие от зноя степи благодатный синий разлив Урал-реки, буйно зеленеет дикий вишарник по лысым взгорьям Атача, и по-прежнему в жарком слоящемся степном мареве плывут куда-то верблюды, сворачивая на юг, обходя снежные вьюги и холода». Сам Мелешин так вспоминает своё переселение из Среднеуральского посёлка за его окраину: «Вот меня, засунув в куль из-под муки, повезли на салазках на 14-й участок. Я ещё не ведал детским умом, что идёт пешком мелешинская семья. По дороге на колдобине я выпал в снег. Меня нашли и привезли прямо в огромное тепло – в обжитый многосемейный барак рядом с фабрикой-кухней и детским садом».

Босоногое барачное детство, игры и забавы – всё это вошло в произведения Мелешина.

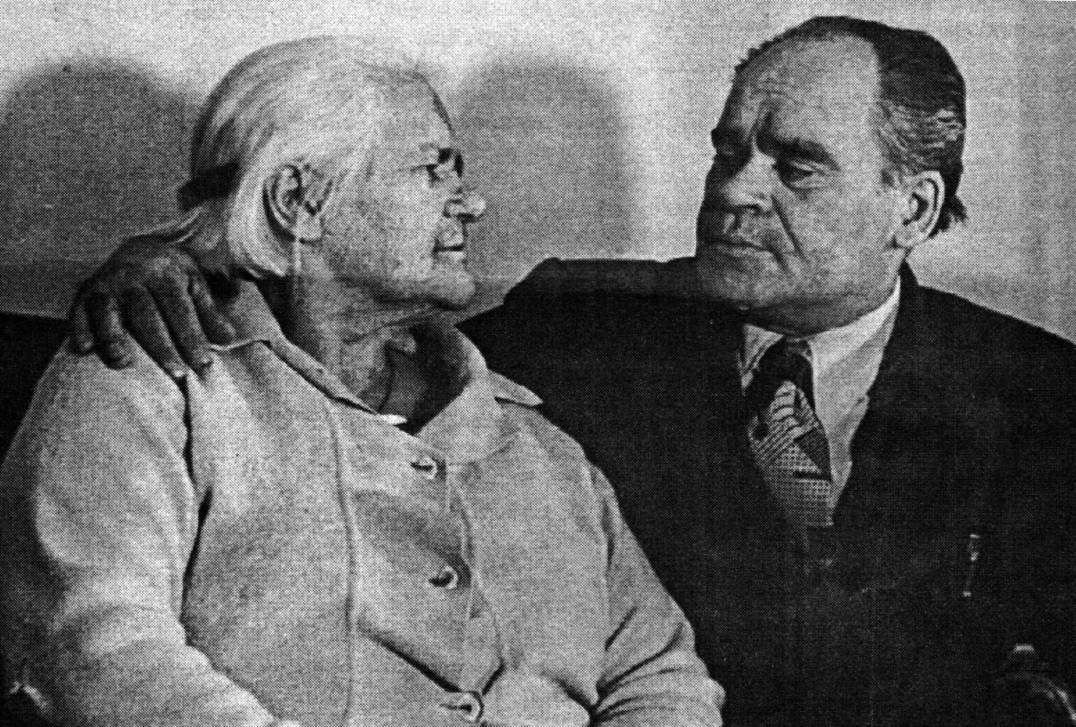

Мама Агафья Терентьевна работала кочегаром в котельной при вагонном депо до самой пенсии. Сколько тёплых слов написал Мелешин о ней в рассказах «Кочегары» и «Васильевичи»: «Терентьевна – ещё не старая, сильная и рослая женщина, но уже седая, с рябым широкоскулым лицом доброй крестьянки, много проработавшей на полях», «походила на многих женщин своего поколения великим чувством материнства, добротой, трудолюбием, нравственностью, мудростью. Походила она на женщин своего поколения ещё и тем, что растила детей почти без отца», «В котельную каждый день прибегала её «голоштанная команда» – школьники Алексей, Володька и Юрка», «В котельной было теплее, чем в одинокой большой комнате барака, и у матери для сыновей были припрятаны хлеб и омлет или луковица… Старший, Алексей, видя, как тяжело ей толкать вагонетку с углём, оставался после уроков и работал вместе с нею. И рисовал её в блокноте». Старший брат в семье, как в народе говорится, – «за отца». В 1936 году Алексей записал младшего брата Володьку в первый класс школы № 10. Первого сентября из жилого барака Володьку ведут в школу-барак: «Из нашего барака в школу повели мамаши сразу четырёх драчунов: Федю Ряхова, Петю Лодкина, Володю Владимирова и меня».

Начиная с 1941 года тринадцатилетний Володя пас скот в степях, работая от мясокомбината. О том свидетельствует трудовая книжка, датированная 1947 годом, первая запись которой гласит: «Общий стаж работы по найму шесть лет (со слов владельца)». Всё это время он гонял стада по окрестностям, впитывая красоту родной земли, степей и гор. Детские и юношеские впечатления Мелешина о городе и посёлке Среднеуральском стали частью трансформации городского топонимистического мифа. Мелешин, не зная специфики местной дореволюционной системы разделения территории Оренбургского казачьего войска, на кубанский манер именует посёлок Средне-уральский «станицей», собственно, как и Магнитный посёлок величает «станицей Магнитной». Свой экскурс в прошлое писатель проводит против течения реки: «Знакомство с Уралом началось в детстве с самой реки. Она несла свои воды, минуя станицу Магнитную, заводские корпуса. Выходила в город, вернее в Среднеуральскую станицу, и разливалась широко в степях, подмывая огромные сторожевые холмы, за которыми возвышались Уральские хребты». Станица, в Оренбургском казачьем войске, не «отдельное поселение», а кластер из посёлков и хуторов – «станичный юрт Магнитный», с административным центром – посёлком Магнитным (бывшей Магнитной крепостью). Но ему, лирику, неподвластны ни законы физики, ни законы истории – только яркие характеры и жизненные ситуации, простая суть человеческого бытия.

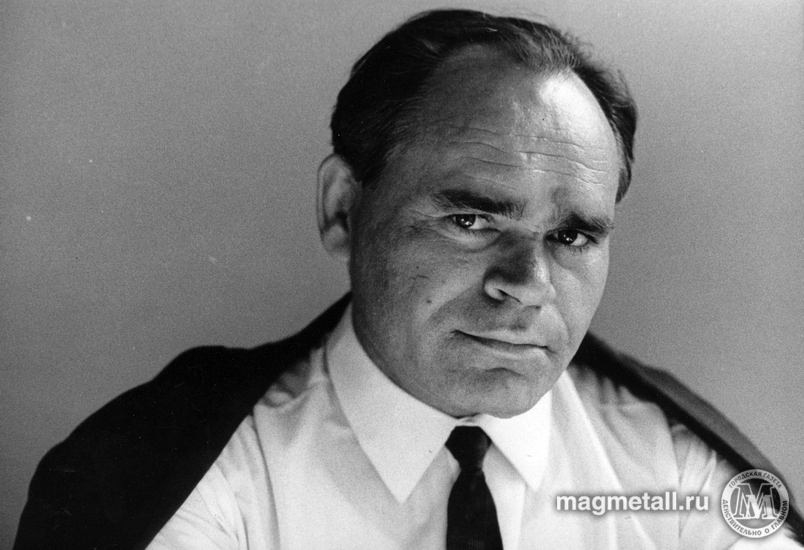

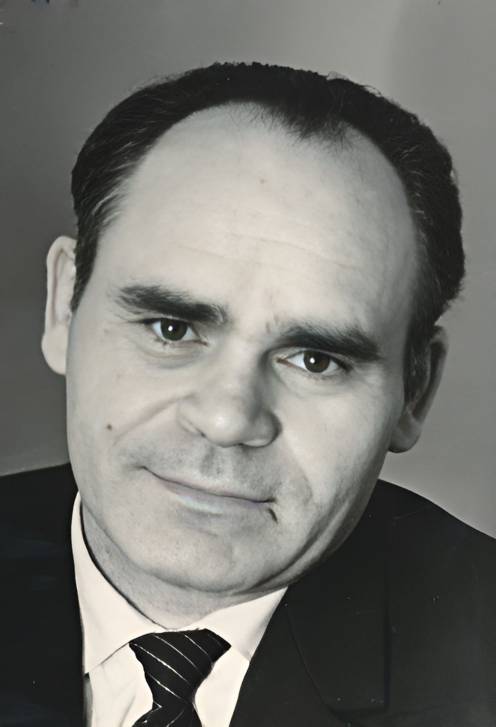

В семье Мелешиных было пятеро детей. Каждый по-своему талантлив и художественно одарён – поёт, рисует, пишет стихи. Владимир был наделён незаурядными музыкальными и литературными способностями, прекрасно рисовал, делая быстрые наброски. Его первое стихотворение «Дождь» было напечатано в заводской газете «Магнитогорский металл» в 1945 году, но не сразу он определился со своим литературным призванием. «В дни войны мы стали оживлять газету литературными страницами, собрав у себя весь литературный актив города, – вспоминала

Н. Г. Кондратковская, работавшая в военное время корреспондентом «Магнитогорского металла». – В длинной не по росту солдатской шинели с чужого плеча добирался пешком с 14-го участка Володя Мелешин. Мы впервые напечатали его стихи. Тогда он назывался Всеволодом, так как был ещё один тёзка-однофамилец». Впервые его имя промелькнуло в газете «Магнитогорский рабочий» 31 января 1945 года – на очередном литературном собрании в читальном зале парткабинета в здании горкома ВКП(б) состоялось чтение и обсуждение стихотворений его и Галины Громыко.

Мелешин играл на разных музыкальных инструментах, не имея музыкального образования. Свидетели утверждали, что в его импровизациях на фортепиано слышалась мелодика композиторов-романтиков прошлого века. В последний военный год Мелешин начинает регулярно посещать занятия городской литературной организации, где знакомится с Николаем Вороновым. «Я был постоянным читателем библиотеки металлургов, – вспоминал Воронов. – Однажды библиотекарь читального зала Валя с таинственным видом повела меня на третий этаж Дворца и остановилась возле музыкальной комнаты, где кто-то наигрывал на фортепиано. Тот, кто музицировал там, спотыкался, развивал мелодические находки, пробовал брать аккорды, опять спотыкался, однако мало-помалу наращивал разбег и выдавал вполне благозвучные слаженностью пассажи, но чем-то ускользающе знакомые». Воронов отмечает «обездоленность в барахлишке и пище» в пору их юности: «Я был нищим, а он оказался ещё нищее. У меня две рубашки, брючишки из хлопчатки, у него – безрукавка из белой бумажной рогожки, прожжённая махринкой, и шибко длинные штаны, завёрнутые валиком на поясе и оббитые до вермишельности внизу».

В 1946 году после окончания десятого класса железнодорожной школы № 41 Владимир работал грузчиком, кукловодом во Дворце культуры металлургов, театральным электриком и одновременно поступил в студию Магнитогорского драматического театра имени Пушкина «в качестве артиста вспомогательного состава». Был занят в ряде спектаклей, исполнял выходные роли и прослушал за это время курсы истории русской и западной литературы, истории западного театра. Повышая актёрское мастерство, он был задействован актёром второго плана в отрывках «Как закалялась сталь» (Корчагин), «На дне» (Барон), «Мещане» (Пётр)». «Ещё в Магнитке, когда я актёрствовал в местном драмтеатре, в огромном вестибюле мы с Колей (Николаем Вороновым – авт.) взахлёб читали друг другу стихи и мечтали податься на Север», – вспоминал Мелешин. С театром он немало поездил по стране: «Моя задача была петь в концерте лирические песни, играть ежа и медведя в спектакле, носить раскладные ширмы и подставки».

Продолжение следует.