Продолжение. Начало в № 69

В 1930–1970-х годах в Магнитогорск нередко приезжали фотохудожники, снискавшие не только всесоюзную, но и мировую известность. Многие из них со временем были признаны классиками отечественного фотоискусства, а их снимки стали свидетельствами огромной силы, повествующими о том, как строилась и развивалась страна. Их нередко упрекали в пафосности, постановочности, излишней героике, но при этом своим умением чётко подмечать детали фотографы рассказывают теперь нам, сегодняшним, правду о том времени.

В первые десятилетия советской власти перед фотографами не стояла задача показать настоящее. Необходимо было показать людям зачатки будущего, подтолкнув к новым трудовым свершениям. Поэтому даже в бытовые сцены советской жизни фотографы добавляли крупицу героизма, а то и не крупицу. Через объективы их фотокамер, как через призму, суровая действительность волшебным образом преображалась – советская реальность выглядела величественной и непобедимой.

Леонид Сурин

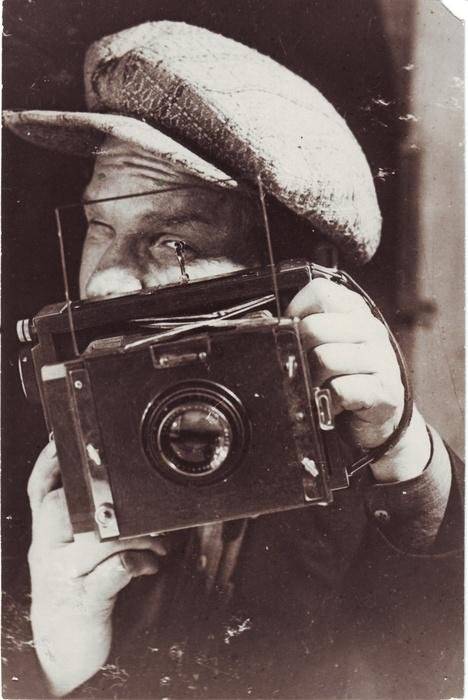

Его называют одним из первых уральских фоторепортёров. За свою творческую биографию он добросовестно потрудился для российской истории, накопив огромный фотографический материал, большая часть которого посвящена Уралу. Современники подчёркивали, что Сурин умел видеть наперёд и подмечал моменты, которые в последствии раскрывали картину ушедшего времени. Подчас эпизоды из повседневной жизни интересовали его больше громких событий. Сурин показывал атмосферу советской действительности глазами обычного человека, обывателя.

Родился будущий мэтр журналистики в Екатеринбурге в семье стрелочника. В юности работал на телеграфе, а в свободное время «гастролировал» по сёлам, подрабатывая фотографом. Устроившись в газету «Уральский рабочий», фотокорреспондент Сурин стал по заданию редакции выезжать на «стройки века», в том числе Магнитострой, который переживал время больших котлованов. На одном из снимков запечатлён он сам перед одним из первых экскаваторов, поступивших на строительство металлургического гиганта.

Его снимки с удовольствием печатали московские издания. В поисках собственного выразительного языка Леонид Сурин взял на вооружение девиз лидера русского авангарда, новатора в области живописи, скульптуры, книжного, плакатного и театрального дизайна Александра Родченко – «Я хочу научить людей видеть необыкновенно обыкновенные вещи». Сурин стал использовать новые приёмы фотосъёмки: во-первых, необычные ракурсы – сверху-вниз и снизу-вверх – в двадцатые годы это стало настоящей революцией. Во-вторых, так называемую «диагональ» – линию как основу любого изображения. В сорокалетнем возрасте из-за серьёзной болезни Леонид Сурин практически превратился в инвалида, но с фотоаппаратом не расстался. Снимал в больницах, а в годы Великой Отечественной войны – в госпиталях. Он не проходил мимо тяжелобольных детей или получивших увечья солдат – его камера была удивительно правдивой и человечной. После войны фотограф увлёкся краеведением. Он хорошо знал и много фотографировал любимый Екатеринбург, ставший Свердловском. Доставал из своего необъятного архива снимки прежних улиц и площадей и сравнивал их с современными, показывая тем самым ход времени.

Дмитрий Чернов

Прославился как фронтовой фотограф, правда, вряд ли, рискуя жизнью на передовой, Дмитрий Чернов думал об известности. Но она, как говорится, сама нашла его. В наградном листе к медали «За отвагу» от 15 февраля 1943 года говорится, что «Капитан интендантской службы, специальный фотокорреспондент ТАСС товарищ Чернов Дмитрий Иванович второй год работает в составе войск пятой армии, производя фотосъёмки боевой жизни частей Красной Армии для печати Советского Союза и печати других стран. На этой работе товарищ Чернов показал себя оперативным корреспондентом и хорошим фотомастером своего дела. Его снимки широко публиковались и публикуются сейчас во всей печати Советского Союза, в том числе и в печати дружественных стран. Как военный фотокорреспондент он занимает одно из ведущих мест фотохроники ТАСС».

Родился Дмитрий Чернов в Ивановской области в городе Шуя. Профессиональный путь начал в газете «Шуйский пролетарий». Через некоторое время был приглашён в «Рабочий край», оттуда – в ТАСС. В 1930-х годах по заданию агентства побывал в Магнитогорске, где сделал серию портретов передовиков огнеупорного производства, снабдив их подробными подписями: «Лучший стахановец огнеупорщик Магнитки Сотников М. А. собирается с женой в театр на постановку «Ревизор».

Войну Дмитрий Чернов прошёл военным фотокорреспондентом ТАСС. Отправил в печать свыше тысячи фронтовых фотодокументов и фотоиллюстраций. В 1942 году снимал на Западном фронте, делал фотографии с воздуха. При выполнении задачи на Северо-Западном фронте был тяжело ранен. После госпиталя снова вернулся в строй, на передовую. Бойцы отмечали личное мужество и отвагу фотокора и горячо поздравляли его с очередной правительственной наградой – орденом «Красной Звезды». Дошёл до Берлина. После войны продолжил работу в агентстве «Фото ТАСС».