Поводом послужило строительство центрального пожарного депо в самом сердце города – на Комсомольской площади, рядом с первым капитальным зданием Магнитки – заводоуправлением – и центральной гостиницей. Автором проекта выступил Фома Ялов, местный архитектор, уже известный благодаря совместной с Борисом Данчичем реконструкции заводоуправления. Но на этот раз его решение вызвало бурю негодования.

Конфликт начался с благих намерений. Изначально депо планировали построить в трёхстах метрах от площади, но Ялов настоял на переносе – слишком долго было добираться до завода в случае пожара. Его логика была железной: безопасность важнее эстетики. Однако горожане увидели другое: вырубленный сквер, грубые деревянные ворота, неуклюжую каланчу, которую современники издевательски называли «единственной в своём роде по всей стране».

Газета «Магнитогорский металл» тогда язвительно писала: «Лучше выдумать не мог», сравнивая каланчу с пережитком провинциального прошлого, а самого Ялова – с малограмотным чертёжником. В заводской многотиражке за 1938 год сохранился эмоциональный репортаж: «Прямо на колонны демонстрантов в неистовом беге устремилась пожарная часть. Матери в ужасе побежали на клумбы, музыка смолкла – всё из-за здания с каланчой, напоминающего «провинцию прошлого века».

Особое возмущение вызвало то, что проект подписал главный инженер комбината, не вникнув в детали. «Нашлись Фамусовы, – едко комментировала газета, – которые ставят подписи, не интересуясь содержанием». Была ли эта история провалом Ялова? Время рассудило иначе – здание стоит до сих пор. Но возникает другой вопрос: кто такой Фома Ялов? Почему о нём так мало известно?

Лаборатория советского градостроительства

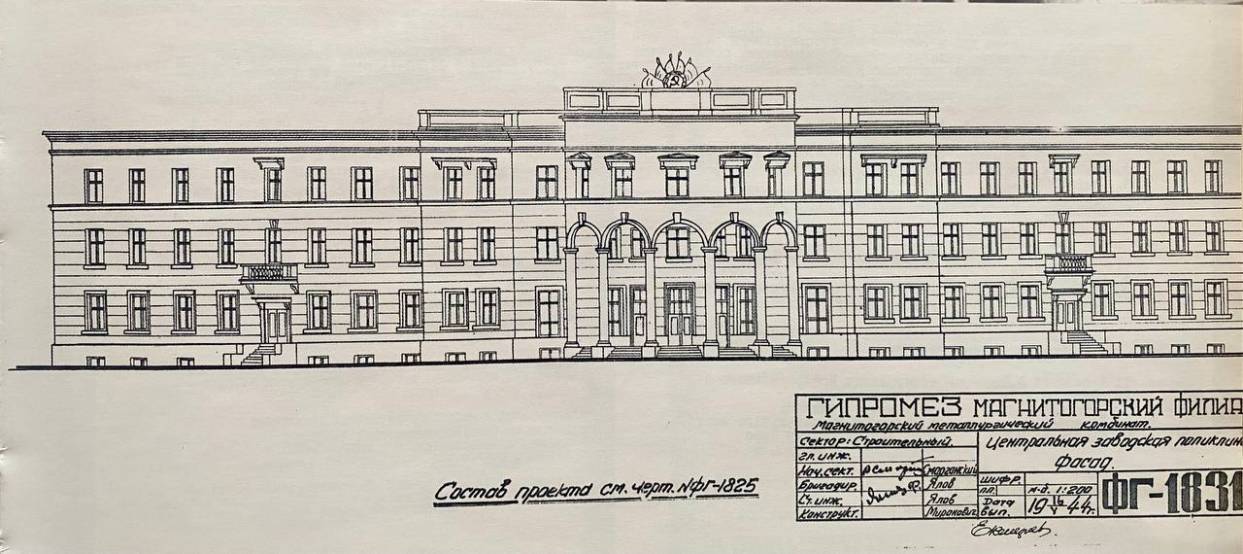

В 1930–1950-е годы Магнитогорск стал уникальной площадкой для архитектурных экспериментов. Здесь решалась необычная задача: создать не только промышленный гигант, но и гармоничный город вокруг него. Ключевую роль в этом играл Магнитогорский филиал Центрального Гипромеза – института, занимавшегося проектированием металлургических заводов, но оставившего серьезный след и в градостроительстве.

Это было время смелых идей. В Магнитку приехали сторонники конструктивизма, вдохновлённые Ле Корбюзье и его концепцией «машины для жилья». Среди них выделялась группа архитекторов под руководством Эрнста Мая, мечтавших о городе-саде с низкой застройкой и обилием зелени. Однако суровая реальность – нехватка материалов, жёсткие сроки, требования производства – заставила пересмотреть утопические планы. На смену иностранным специалистам пришли советские зодчие. На фоне таких звёзд, как Сергей Чернышов и Борис Данчич, всё чаще звучало имя Фомы Ялова.

Путь архитектора

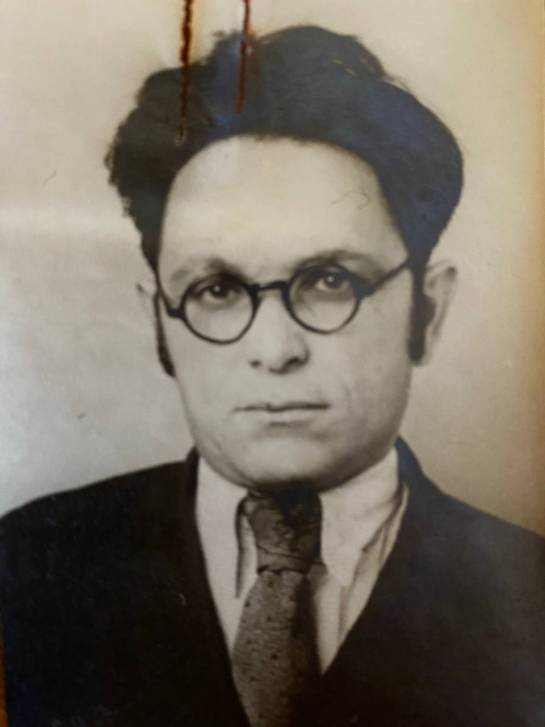

Личное дело Фомы Ильича Ялова, хранящееся в архиве отдела кадров Магнитогорского Гипромеза, раскрывает удивительную судьбу. Он родился в семье мещанина-жестянщика в белорусском местечке Друя (тогда Виленская губерния) – в 1910 году 86,5 процента его населения составляли евреи. Сегодня от той эпохи осталось лишь старое кладбище – последний еврей покинул Друю в 1958 году.

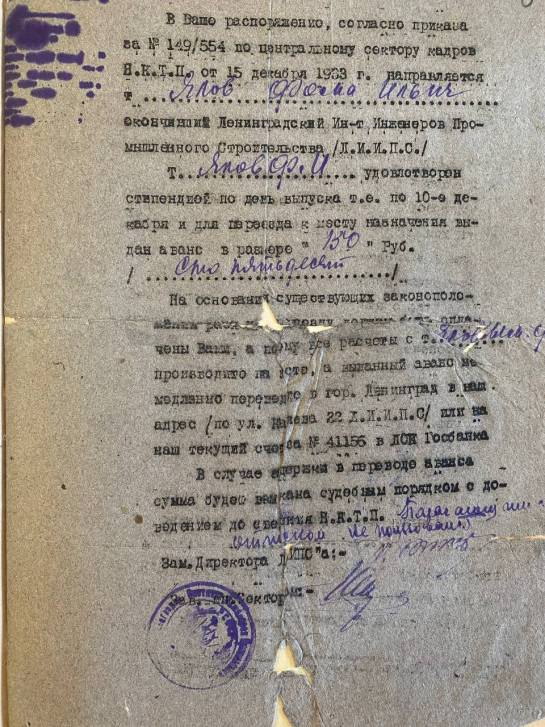

Жизнь Ялова была нелёгкой: в 11 лет он потерял мать, в 13 уже работал кровельщиком. Несмотря на тяжёлые условия, юноша учился по вечерам, окончил семилетку только в 18 лет, но затем – всего за три месяца подготовительных курсов! – поступил в престижный Ленинградский институт гражданских инженеров (позже перевёлся в Институт инженеров промышленного строительства).

В 1933 году 23-летний специалист приехал в Магнитогорск. Сначала работал в мартеновском цехе, но вскоре перешёл в проектный отдел. Важно уточнить: вопреки мифам, Ялов не был автором первоначального проекта здания заводоуправления ММК (1929–1931) – он тогда ещё не работал в городе. Вероятно, автором был немецкий архитектор Клаус Мойманн, представитель «красной бригады Баухауса», репрессированный в 1938 году. Ялов же участвовал лишь в реконструкции 1937 года вместе с Данчичем, переработав интерьеры и добавив световые фонари для экономии электроэнергии.

После службы в Красной Армии (1935 г.) он вернулся в Магнитогорск, а в 1940 году, с созданием местного филиала Гипромеза, стал старшим инженером, а затем – главным архитектором филиала.

Между функциональностью и красотой

В архивах сохранился перечень его проектов: жилые кварталы 7, 7а, 8; здание центральной заводской лаборатории; Дом стахановцев; дом отдыха на озере Банное; пожарное депо; котельная проката; среднелистовой цех; испытательный цех.

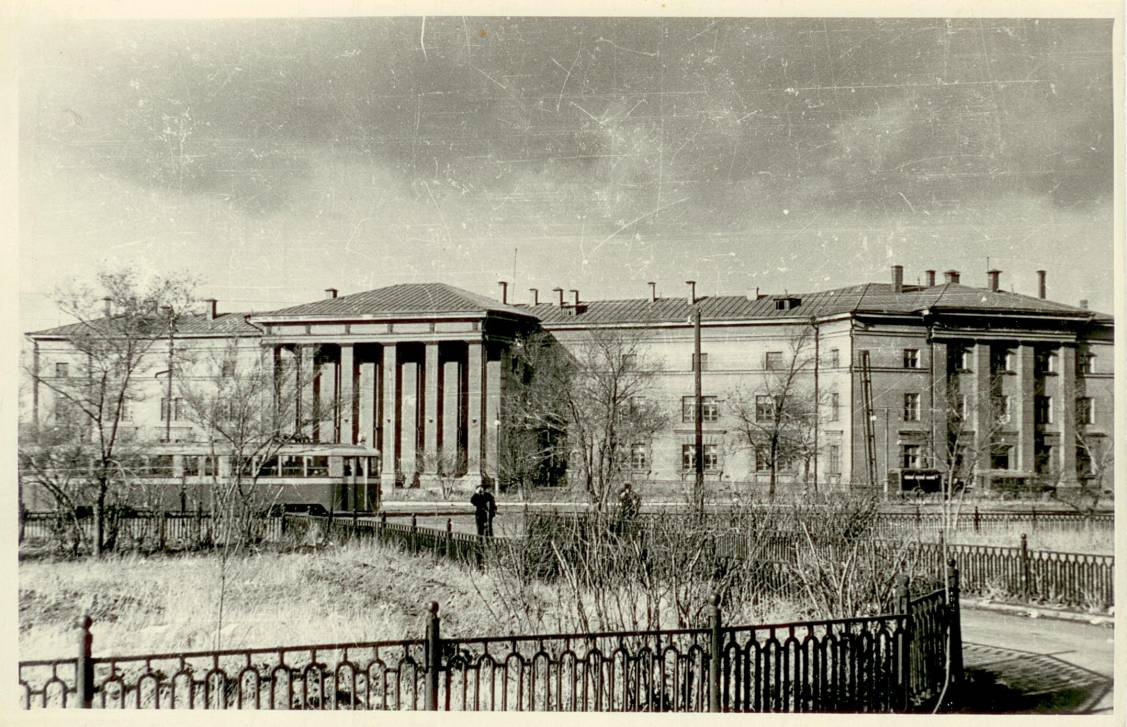

Особое значение имеет здание заводской поликлиники. Строительство началось в 1944 году, в разгар войны. Первоначальный замысел Ялова предполагал торжественное сооружение с лепниной и скульптурами, но суровые реалии заставили упростить проект. Вместо округлых колонн появились квадратные опоры – и это решение стало характерной чертой уральских медицинских учреждений. Открывшаяся в 1952 году, поликлиника органично вписалась в облик города.

В 1950-е Ялов разработал проект Дворца культуры металлургов в стиле сталинского ампира, но борьба с «архитектурными излишествами» помешала реализации. Любопытно, что сам архитектор жил с женой и двумя дочками в одном из спроектированных им домов – в седьмом квартале, дом 18, квартира 11.

Характер и принципы

Ялов был человеком прямым и принципиальным. Современники вспоминали, как он резко критиковал здание Госбанка, называя его «купеческим ампиром», и требовал строгого соблюдения проектов. «Ялов сознательно избегал помпезности, считая, что истинная красота – в удобстве для простых рабочих», – отмечали коллеги. Государство оценило его труд: в 1946 году он получил медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», а в 1954 – Почётную грамоту ВДНХ за новаторские решения в промышленном проектировании.

Преподаватель и учёный

Параллельно с проектной деятельностью Ялов преподавал. В 1942 году он стал старшим преподавателем курса «Архитектура» в Магнитогорском горно-металлургическом институте. В 1947 году, защитив диссертацию, получил степень кандидата наук. Еще один эпизод из личного дела Фомы Ильича: в марте 1947 года Центральный Гипромез отказал ему в утверждении на должность главного архитектора, оставив «врио». Через несколько месяцев Ялов подал заявление о переходе на преподавательскую работу, но до начала 1950-х совмещал обе должности.

Наследие

Сегодня в Магнитогорске сохранилось не менее пяти зданий Ялова, включая центральную заводскую лабораторию и поликлинику. Даже спорное пожарное депо, вызвавшее когда-то столько споров, до сих пор стоит у первой проходной – обновлённое, но, по сути, всё то же. Оно напоминает о сложном, но ярком времени становления города и о людях, которые его создавали. Работы Фомы Ялова – не просто здания, а часть истории Магнитки, где функциональность и эстетика сплелись в уникальный узор.

Елена Ткач