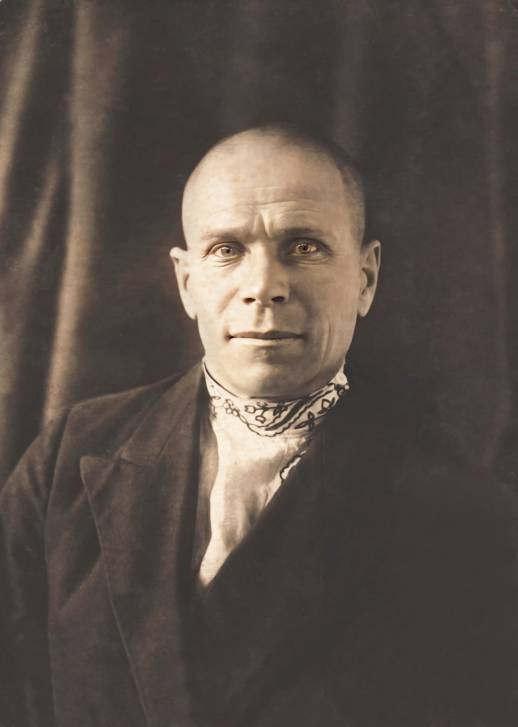

«ММ» предлагает читателям материал, посвящённый общественному деятелю, заслуженному педагогу РФ Александру Савицкому.

Александр Леонидович Савицкий – известный советский и российский учёный, поэт, комсомольский и партийный деятель, академик, создатель российской научной школы лицеизма, директор Магнитогорского лицея Российской академии наук, автор научных работ и поэтических книг. Его перу принадлежат такие научные труды, как «Атомистическая квантовая теория тяготения», «Теория вихревых систем», «Теория асинхронных компенсированных электрических машин», «Тайна Саяно-Шушенской трагедии» – о явлении «электромагнитного залпа». Он автор многих журнальных, газетных публикаций по различным отраслям науки и техники, педагогики. Его изобретения являются прорывными, применяются в промышленности, в том числе и оборонной. Среди них есть и такие, которые позволяют управлять погодой, создавать космическую, авиационную, морскую технику будущих поколений. Так изобретение электрической асинхронной компенсированной машины позволяет использовать её в различных отраслях: от генераторов автомобилей ВАЗ до электродвигателей крупных буровых комплексов. Вместе с сыном они изобрели снайперскую винтовку нового поколения.

Александр Леонидович прекрасно пел. Издавал свои стихи в Москве и Магнитогорске. Его поэтические произведения «Звёздные яблоки», «Я так люблю» – дали начало и многим музыкальным, на его стихи написаны романсы и песни, вышел двухтомный музыкальный сборник «Стих, излучающий сиянье». Эпопея в стихах «Золотой мальчик», о первых годах строительства комбината и города, стала поэтическим памятником первостроителям Магнитки.

Александр Савицкий дружил и был знаком со многими выдающимися представителями советского общества: Героями Советского Союза А. П. Маресьевым, Л. В. Демой, дважды Героями Советского Союза П. Р. Поповичем и Г. Т. Береговым, Героем Социалистического Труда и Героем труда РФ Е. П. Велиховым, поэтом-песенником Н. Н. Добронравовым и композитором А. Н. Пахмутовой, композитором Г. В. Свиридовым, поэтессой Н. Г. Кондратковской, президентом Всемирной федерации спорта, Б. Н. Лагутиным. В комсомоле с ним рядом трудились Александр Якупов, Евгений Тефтелев, Пётр Бибик, Александр Тимохин, Василий Чекашов, Валерий Петров, в партии – Алексей Панков, Владислав Кушнарёв, Пётр Грищенко, Владимир Смеющев – яркие личности.

Необъятная судьба из неизвестных и знаменитых людей, вереница необычных и банальных событий. Большое количество написанных гениальных трудов и творений, бесконечная череда добрых дел... А вышел этот человек в свет из низенькой землянки Среднеуральского посёлка, которую он вспоминал с особым теплом всю свою жизнь.

Эта статья во многом основана на личных воспоминаниях Александра Леонидовича, его родных, друзей и близких.

Особо хочется поблагодарить Любовь Давыдовну Савицкую, предоставившую массу редких материалов, а также за их корректировку. Многие моменты биографии дополнены авторскими стихами Александра Леонидовича.

«Село Куницино Ивановской области – родина моих предков. В октябре 1931 года мой дед Иван Дмитриевич Романов (1903 г.р.), бабушка Анна Васильевна Романова (Молодкина) (1903 г.р.), моя мать Зинаида Ивановна (1926 г.р.) и дядя Николай Иванович (1928 г.р.) были репрессированы и отправлены на строительство Магнитогорского металлургического комбината. Позже за ними последовала и семья моего прадеда Молодкина Василия Ивановича. Мой дед, Иван Дмитриевич, хотя не получал высшего образования, прославился на ММК как выдающийся изобретатель, который к концу шестидесятых годов имел изобретений с экономическим эффектом на сумму в три миллиона рублей. Романовы на судьбу не роптали, хотя прожили довольно-таки тяжёлую жизнь. Это вдохновило меня написать о своей малой родине – Магнитогорске, где в качестве основных действующих лиц – мой дед и прадед. Книга «Золотой мальчик» – художественное произведение, но я попытался вложить в неё максимум известного мне на момент написания. Считаю Магнитку не «новоделом» XX века, а средоточием силы русского духа, умения, гения древнерусских мастеров и символом русского патриотизма».

«Поэт и педагог А. Л. Савицкий, – вспоминала директор Магнитогорской картинной галереи Валентина Семеног, – был всегда озабочен тем, что у Магнитки нет своего эпоса, и решил предпринять попытку создания такового. В течение пятнадцати лет он работал над сказанием о строительстве города и комбината. Трудился в архивах, музеях, кропотливо собирал фотографии, записывал предания первостроителей, воспоминания матери Зинаиды Ивановны. Все факты выстроил в точной хронологии, выверил по документам. Из двухсот фото, предоставленных фотографом Анатолием Князевым, были отобраны 44, которые нигде не публиковались... Прототипом главного героя Ивана или Пионера стал дед автора Иван Дмитриевич Романов. Создатель эпопеи, будучи самодеятельным поэтом, воскресил те далёкие годы (с 1929 по 1932 год) простым и оригинальным приёмом: он нарушил единый ритм стихов, смешал все размеры и тем самым приблизился к манере самодеятельных поэтов первых пятилеток, чьи произведения были полны любви, энергии и страсти… Это поражает и увлекает в романтическое путешествие в те далёкие годы, где так же ломались все каноны… В романе есть предыстория Магнитки, рассказ о том, как осваивались уральские земли… Он замахнулся на создание нового жанра повествования, но, не придумав, как его назвать, взял наиболее близкое слово «эпопея».

Дед Александра Леонидовича был хороший охотник, в крестьянских делах мастер на все руки. Будучи из крепкой середняцкой семьи, Иван был грамотен. Судьба «и поезд пятилетки» доставили его на Урал:

И освещённый чистыми лучами,/ Предстал пред юными очами/ Магнитной склон, ковыльно-бел,/ Урал небесно голубел./

Александр Леонидович Савицкий родился 17 октября 1948 года в посёлке Среднеуральский на улице Партизанской, 51 в семье ветеринара Зинаиды и тренера конезавода Леонида Савицких. Их землянка находилась напротив нынешнего кислородно-конвертерного цеха. Таким образом, Александр Савицкий причастен к комбинату с младенчества. Рядом с землянкой жили племенные быки, к которым приводили на осеменение коров. Так что родился фактически в «яслях», весом один килограмм восемьсот граммов в роддоме на 14-ом участке. Саша рос ребёнком беспокойным, плакал непрестанно. Родители порвали несколько пружин у люльки, укачивая дитятю. А ответ оказался прост: его организм не принимал грудное молоко, и ребёнок просто был голоден. Когда разобрались, дав ему пососать «мякиш хлеба в тряпочке», ребёнок успокоился.

Так и рос. В два года отдали его в ясли под новый 1951 год. Саша знал к этому времени уже много стихов и песен. Его ставили на табурет, и он читал новогодние стихи под ёлкой.

В яслях воспитатели между собой называли его Саша-аристократ.

Маленький Саша любил слушать рассказы и сказки матери, которые она сама, возможно, и придумывала: «Во время войны мама окончила Троицкий ветеринарный институт, её направили ветврачом в сельский район, недалеко от Казахстана. Она знала огромное количество сказок, песен, впитывала их, как губка. Может быть, дело в родословной. Село, в котором она родилась, когда-то принадлежало отцу А. С. Пушкина».

О жизни в землянке Среднеуральского посёлка уже повзрослевшим Александром был написан стих.

…Картины дальнего, былого,/ Не близкого, но дорогого/ Встают, встают… Землянки низенький приют,/И чад лучины по утрам./ Сугробы, стужа по дворам,/И матерью придуманные сказки,/Заледенелые салазки,/ Печи весёлой лёгонький дымок –/ Никто бы этого вернуть не смог./

С детства Саша запомнил необыкновенный запах свежести глаженного белья, вымороженного на улице. Мама кипятила белые рубашки отца и сына, потом стирала, гладила. Одевала мужа на работу с любовью… Беда пришла, откуда не ждали. Возвращаясь с ночной смены, папа попал под два поезда, и был обнаружен путейцами только утром, когда рассвело. Он потерял много крови, и, чтобы не началась гангрена, ему ампутировали ногу выше колена. А утром умерла бабенька Романова, дожив до 96 лет. Но отец поправился. Ему сделали в мастерской протез, который крепился ремнём на поясе, и он продолжал работать – на коксохимическом производстве люковым. Никто не замечал, что у него не было ноги. Утром наденет протез – и на работу. А вечером придёт, снимет, а нога – в кровь стёрта. Мама намажет мазями на ночь, к утру всё подживало. Отец заканчивал индустриальный техникум, куда поступил после войны по приезду с родителями в Магнитогорск с Украины. В группе был старший, ведь ему исполнилось на то время 18 лет.

Дмитрий Левко,

историк-краевед.

Продолжение следует.