Продолжение. Начало в № 61

«ММ» предлагает читателям материал, посвящённый общественному деятелю, заслуженному педагогу РФ Александру Савицкому.

Родители Матрёна и Юлий Савицкие в 1948 году вернулись на Украину в Херсонскую область в село Григорьевка, а в землянке Среднеуральского посёлка стали жить Зинаида и Леонид. Каждое утро к Саше прибегала собачка Дружок от дедушки Ивана Дмитриевича Романова с Новосеверного посёлка. Но Дружок погиб на рельсах, так как через Среднеуральский посёлок проходили железнодорожные пути к комбинату.

Между тем Саша подрастал. Ловил головастиков в Урале, который протекал недалеко от землянки. Приносил их домой и разводил в бочке с водой – изучал развитие лягушек. Рано научился плавать. В то время мамы и папы работали, и дети росли самостоятельно. Ходил Саша и в детский садик, ездил на загородную дачу в Мочаги Карталинского района. С раннего детства в его пытливом уме пылал огонь познания, дух естествоиспытателя: «В детстве, когда мне было четыре года, я нашёл синее стекло. Посмотрел через него на солнце и увидел протуберанцы. И потерял покой…»

А в пять лет случилось несчастье. Ребёнка ударила привязанная лошадь, когда он пытался её погладить, да так сильно, что был снят скальп. Саша ослеп, но зрение постепенно вернулось…

Мне дар великий возвратился,

Я с восхищением воззрился:

Увидел солнечные танцы –

В па-де-де протуберанцы.

С тех пор я потерял покой,

Творец шепнул: «А ну, запой» –

И потихонечку запел я:

«О ты, моя святая келья...»

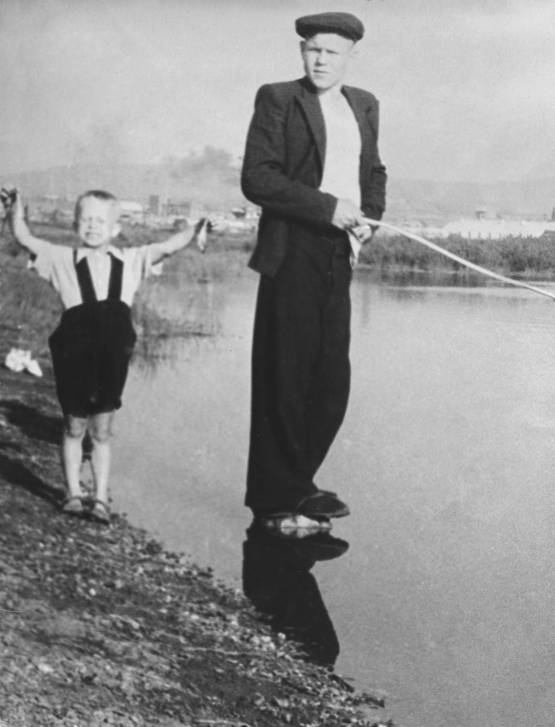

Саша был очень дружен со старшим братом мамы дядей Колей Романовым. Тот был заядлым рыболовом и охотником, имел свой автомобиль и часто брал с собой Сашу. А иногда его брал на рыбалку и дядя Слава, младший мамин брат. Маленькому Саше дядя Коля подарил конструктор «Электротехника», и мальчик увлёкся паянием схем. В неполные восемь лет Саша пошёл в первый класс.

Из землянки семья переехала на правый берег, в двухкомнатную квартиру, которую отцу дали на комбинате, Саша пошёл во второй класс. В детстве с ним был ещё один случай – он провалился под лёд, попал в полынью, но сумел выкарабкаться. Простыл так, что лёгкие были чёрные. С Украины приехала бабушка Матрёна и лечила его медвежьим жиром с молоком и прочими знахарскими снадобьями. И когда через полгода он выздоровел, то врачи не поверили, что такое возможно.

Учился Саша очень хорошо. Участвовал в городских олимпиадах по физике, химии, получал грамоты и занимал призовые места. Мечтая стать военным, каждое утро совершал десятикилометровые пробежки, ходил в секцию лёгкой атлетики, хорошо прыгал в высоту, был чемпионом города более десяти лет на дистанции 110 м с барьерами. Кроме того, увлекался парусным спортом, был чемпионом зоны Урала и Сибири, ведь рядом протекала река Урал, и гребная база находилась неподалёку. Вёл тренировки ректор горно-металлургического института, мастер спорта Николай Иванович Иванов. Ещё одним увлечением Саши стал школьный театр, которым руководила учитель литературы. С друзьями Валерой Коиновым, Володей Малыхиным участвовали в спектаклях, выступали в школах, в городском театре имени А. С. Пушкина. На них, в буквальном смысле, «ходили»…

Не менее интересна история рода Савицких по мужской линии.

«По линии моего отца Савицкого Леонида Юльевича, – вспоминал Александр Леонидович, – большинство мужчин были офицерами российского флота. Савицкий – русская фамилия. Пётр I дал её моему далёкому прадеду, который окончил Навигационную школу. За службу царю ему были дарованы земли: 26 тысяч десятин… В годы советской власти земли добровольно были переданы государству. До сих пор в дедовском доме находятся библиотека, клуб, почта. В нашей семье линия образования имеет глубокие корни. Мой отец получил высшее образование. Работал на конном дворе тренером военных лошадей. Физически был очень сильным, красивым. Мама влюбилась в него сразу, как только увидела. Сначала он окончил техникум, где ему дали прозвище «Большая советская энциклопедия». Книгочей, чемпион города и комбината по шахматам, приохотил меня к чтению. От него я узнал о Гомере – он читал его часами, – Шиллере, Гёте, Гейне… С русской литературой я познакомился позднее. Я окончил четвёртую школу, в то время она считалась продвинутой. Всю жизнь искал чего-то нового. Идти по накатанной меня не устраивало. Где-то в отроческом возрасте я очень сильно стал ощущать, что мне чего-то не хватает. Математические курсы при МГМИ, кружки по физике… Не было общей системы обучения для ребёнка, который стремится куда-то выше, не было регулярной помощи. Да и те занятия, что предлагали, были какими-то отвлечёнными, поверхностными. Поэтому как-то летом, когда мне было тринадцать, вместо пионерского лагеря я сел изучать атомную физику, интегральные и дифференциальные исчисления самостоятельно. Отец в то время учился в институте, так что занимались вместе. До поступления в университет я знал уже многое из того, что там преподавали. Школьную муштру не любил: душа не принимала, но школу закончил с золотой медалью».

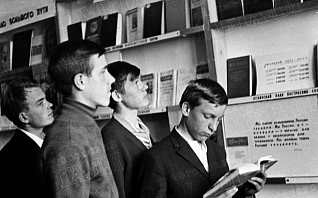

Во время учёбы в Уральском техническом университете, в Свердловске, на физическом факультете (1966–1967), Александр, в соавторстве с учёными университета, опубликовал статью по теореме Коши в научном математическом журнале. Из всех лекций предпочитал ходить на физику. Часами пропадал в библиотеке, где находилось много редких книг, делал конспекты. Но, окончив первый курс, оставил университет из-за казуса с профессорским составом. Он доказал теорему Коши всего на половине страницы, вместо традиционных восьми. И это было новое доказательство теоремы, которое он приводил трижды на экзаменах. Потом эта ситуация рассматривалась на заседании кафедры высшей математики, где молодой преподаватель воскликнул: «А он прав!» Но светила математики с Ленинскими премиями поставили оценку «3», так как ставить «5» было стыдно. В качестве реабилитации профессора согласились на совместную статью в журнале «Успехи математических наук». Но он уже «остыл» к университету, решил пойти в армию. Даже успех в спорте не смог повлиять на его решение. А ведь он был известным нападающим университетской футбольной команды, забивал по несколько мячей за игру. В том же 1967 году Александр, слесарь пятого разряда сортопрокатного цеха ММК, начинает трудовую деятельность на стане «500».

С 1967 по 1969 год – служба в рядах Советской Армии в звании рядового, а затем сержанта, создание устройства «Автомат промежуточного переключения».

«В 1967 году я попал служить в Пензу, в радиотехнические войска, – вспоминал Александр Леонидович. – Там я сделал целый ряд изобретений».

Александра направляют в воинскую часть № 62026 «Связь». Призывников привозят на станцию Селикса в Пензенской области.

«В части, – вспоминает однополчанин Борис Марков, – нас разделили по взводам, забрали гражданскую одежду и выдали сапоги-кирзачи, портянки, гимнастёрку, штаны и нижнее бельё… Начали изучать курс молодого бойца… Во время карантина нас обучали строевой подготовке, строевому шагу, проводили политзанятия, разъясняли воинский устав. Мы изучали боевую подготовку, оружие. Занимались физподготовкой, совершали марш-броски. Ходили в наряды на чистку картошки в столовой, мыли полы в казарме, делали работы по хозяйственной части… После месячного карантина принимали присягу… Так началась наша служба. Утром в 7.00 подъём, пробежка и физкультура, политинформация, завтрак, развод по местам службы: кто на объект, кто по строевой, кто по хозяйственной части, и так ежедневно… Весной 1968 года меня перевели во взвод связи телефонистом. Ознакомился с работой на посту и дальше дежурил на телефонной станции… На дежурстве занимались профилактикой, следили за работой аппаратуры, чтобы не было сбоев в работе… У Саши на посту стояла одна аппаратная стойка, через которую шла передача в эфир. При случае неполадки работа продолжалась, пока не устраняли сбой. Саша предложил руководству части изготовить, смонтировать и установить резервную стойку… Саша подал рапорт по рационализаторскому предложению».

За время службы Александр слышал переговоры с командирами космических кораблей, например, космонавтом Владимиром Комаровым. А вот полёт на Луну американцев не слышал – не было никаких сигналов!

В армии Александр избирается секретарём комсомольской организации, создаёт ансамбль солдатской и патриотической песни «Атланты». Стал чемпионом Вооружённых Сил по боксу, а тренировался у самого Бориса Лагутина, который подготавливал его к чемпионату Вооружённых Сил Москвы и Подмосковья. Занимается самообразованием, даже во время болезни. Однажды он сильно простыл, и его положили в больницу. А в больнице была очень хорошая библиотека имени Г. В. Белинского, созданная ещё до революции, так он перечитал много книг, пока лечился, среди которых были и раритеты.

Дмитрий Левко, историк-краевед

Продолжение следует