Музей истории фтизиатрической службы Магнитогорска открылся в административном корпусе областной туберкулёзной больницы № 3. В нём собрано более трёхсот экспонатов. Первую экскурсию провёл главный врач больницы Анатолий Шалагин.

Энтузиасты великого дела

Начался музей со старой печатной машинки, которой пользовались в левобережном диспансере. Затем сотрудники больницы нашли другие раритетные вещи. Собрали столько, что они не поместились в музее. А печатная машинка заняла подобающее ей место - рядом со старым столом. Когда-то и он, и лампа, и маленький бюст Ленина, и телефон с диском для набора стояли в кабинете главного врача.

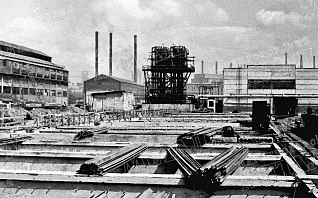

В тридцатых годах прошлого века медицинскую помощь больным туберкулёзом оказывали преимущественно в амбулаторных условиях. На развитие фтизиатрической службы в городе оказал большое влияние Сергей Массино, который приехал в Магнитку в 1932 году.

- Сергей Викторович прожил в Магнитогорске девять месяцев и сделал за это время колоссальную работу: обследовал всех работников Магнитки и заложил базу фтизиатрической службы, - рассказал Анатолий Шалагин. - Он пробился даже на приём к Орджоникидзе, который приехал в Магнитогорск, и доказал, что нужно открывать в городе противотуберкулёзное учреждение.

Не забыли и "человека удивительной судьбы" Софью Шулепникову. Из потомственных дворян, дочь нижегородского губернатора. Вопреки воле отца закончила медицинский институт, работала врачом. После революции в Поволжье познакомилась с будущим мужем, и они вместе приехали в Магнитогорск. Была одним из первых докторов, которая настаивала на открытии специального санатория для больных туберкулёзом. Кстати, она сама страдала от этого заболевания, всю жизнь проходила в корсете. Несмотря на "неправильное" происхождение, после войны была награждена орденом Ленина, стала заслуженным врачом РСФСР.

Решение о создании тубдиспансера было принято Магнитогорским горсоветом в 1936 году. Потребность в этом была большая. На всесоюзную стройку съехались тысячи людей. Жили в палатках и бараках. Скученность, отсутствие элементарных бытовых условий и непредсказуемая уральская погода вызвали вспышку туберкулёза. Создать диспансер поручили врачу-фтизиатру Рахиль Пельзандт. Первого пациента в новом учреждении приняли в июле 1937 года. Диспансер тогда работал в бараках на Башике.

Долгое время диагностику и лечение осуществляли методами, которые ныне выглядят нелепыми и дикими. Но тогда они помогали. И красный свет лампы, и многие другие. Условия работы были очень тяжёлыми. Инструменты приходилось кипятить. Рентгенозащитные перчатки весили по 700 граммов каждая. И в них работали весь день. Флюорографов ещё не было. Как и антибиотиков.

- Когда знакомился с биографиями наших докторов, поражался их энтузиазму, - сказал Анатолий Шалагин. - Они из больницы не выбирались сутками. Работали за идею. Знали, что занимаются великим делом, и они одержали победу над туберкулёзом.

"Санта-Лючия"

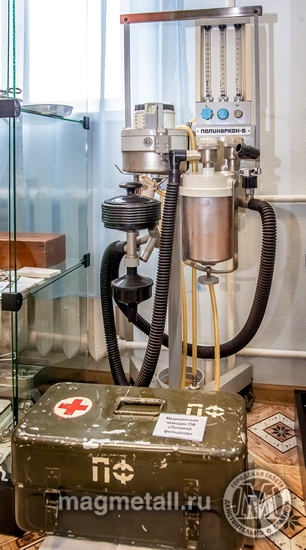

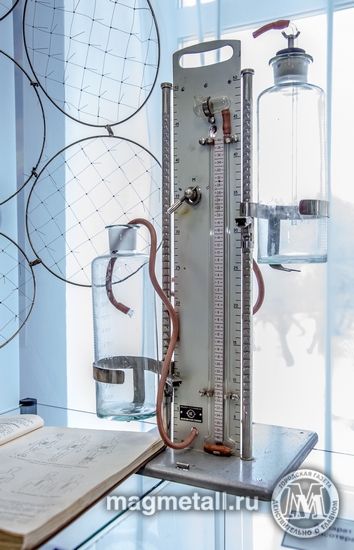

В музее стоит один из первых аппаратов электрофореза 40-х годов. Он до сих пор в рабочем состоянии. "Современная аппаратура столько не живёт, к сожалению", - отметил главный врач больницы. И обратил внимание собравшихся на медицинский гипс. Он не случайно оказался в музее. В гипсе постоянно находились больные дети. Лёжа встречали праздники, учились. Это было очень тяжело, но юные пациенты смогли создать оркестр, ставили спектакли. Взрослые рыдали, глядя на артистов в гипсовых повязках.

Лекарства раньше взвешивали на обычных весах. И они тоже стали экспонатом музея. Вместе с рентгеновской трубкой, шприцами, старинными ингалятором и центрифугой в экспозиции есть патефон.

- Медиков поощряли всегда, - пояснил Анатолий Шалыгин. - Сохранился приказ, как доктора Романову наградили валенками. Это было событием для семьи. Но настоящим праздником было, когда дарили патефон или велосипед.

Велосипед ставить в музей не стали, очень уж много занимает места, а патефон решили разместить. Долго думали, как его включить. Выяснилось, что он в рабочем состоянии, играет. Анатолий Владимирович это продемонстрировал: старая пластинка вдруг ожила, и все услышали "Санта-Лючию" из далёкого прошлого.

Принудительное лечение

Главный врач больницы отметил, что вспышки туберкулёза происходят при социальных, экономических проблемах. Самый высокий уровень заболеваемости был в Магнитке в первые годы, при строительстве. Следующий подъём наблюдался во время войны. Болезнь пошла на спад только в середине пятидесятых годов, когда появились антибиотики. С 1973 по 1978 год заболеваемость снизилась почти в два раза, смертность - в 24 раза. Это произошло благодаря комплексу мероприятий: дважды всё население обследовали на туберкулёз; больных госпитализировали принудительно; людей не прописывали, пока они не сдавали флюорографию. Со всего Союза приезжали в Магнитогорск, чтобы поучиться борьбе с туберкулёзом.

- А потом начался распад СССР, переход к рыночной экономике, и опять начался подъём заболеваемости , - отметил Анатолий Шалыгни. - Сегодня мы находимся на уровне 1973 года.

В музее среди подлинных документов есть отчёты за 1944 и 1952 годы. Там значится 100-200 заболеваний в месяц, и у каждого пятого самая опасная внелёгочная форма. По сравнению с тем временем достижения у службы уникальные. От показателя 200 человек в месяц Магнитка дошла до 207 больных в год.

- Изменилась и структура заболевания. Если раньше у 20 процентов был внелёгочный тяжелейший туберкулёз, то сегодня у основной массы - туберкулёз легких, - уточнил Анатолий Владимирович.

Среди участников первой экскурсии по новому музею была начальник управления здравоохранения города Елена Симонова. Она отметила, что больница оказывает специализированную помощь магнитогорцам и жителям ближайших сельских районов. В ней 300 коек: 160 для взрослых, 50 для деток и 85 - дневного стационара. А открытие музея - это лишь один из этапов празднования юбилея учреждения. Планируют презентацию книги, открытие мемориальной доски в честь участников войны и большие торжества летом 2017 года, когда учреждению исполнится 80 лет.